Expansion of regulatory security, organized crime and local order in Tamaulipas

Jesús Pérez Caballero*

*Doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. secihti/El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Matamoros, Tamaulipas. Temas de especialización: historia y filosofía del derecho penal occidental; conceptualización de las manifestaciones más graves de violencia promovidas por actores estatales y no estatales en América. orcid: 0000-0002-1988-274X.

Resumen: En este artículo se analiza el caso de pequeños y medianos propietarios de bienes inmuebles y tierras en Matamoros (Tamaulipas, México) y ejidos cercanos, a partir de cómo protegen sus propiedades de potenciales delitos. De las entrevistas realizadas a ejidatarios, propietarios y arrendatarios se colige una idea de seguridad normativa ampliada, según rasgos de facticidad, localismo y confianza intragrupal. Además, la dicotomía en los robos narrados permite comprender la persistencia de la delincuencia organizada en la zona, así como el sentido que los informantes dan a la violencia más grave. Finalmente, se plantean consecuencias a nivel micro (relaciones jurídicas desuetudinarias) y macro (orden local poliárquico).

Palabras clave: seguridad, propiedad, delincuencia organizada, Tamaulipas, derecho, violencia.

Abstract: This article analyses the case of small and medium-sized owners of real estate and land in Matamoros (Tamaulipas, Mexico) and nearby ejidos, based on how they protect their properties from potential crimes. From the interviews conducted with ejidatarios, owners, and tenants, an idea of broader normative security can be gathered, based on features of factuality, localism and intra-group trust. In addition, the dichotomy in the robberies reported allows to understand the continuity of organized crime in the area, as well as the meaning given to more serious violence. Finally, the article analyzes micro (a type of desuetude relations) and macro level (polyarchic local order) consequences.

Keywords: security, property, organized crime, Tamaulipas, law, violence.

La violencia asociada a la delincuencia organizada, por una relación de causalidad estricta o por la afectación del fenómeno, es habitual en el noreste de Tamaulipas (México). En general, se atribuye a grupos reconocidos como el Cártel del Golfo (CDG) y Los Zetas (LZ) (Flores, 2013; Turati, 2023), con relaciones cambiantes con el Estado (Ochoa, 2020). En esta línea, la ciudad fronteriza tamaulipeca de Matamoros es un lugar con una tradición de ilegalidad, sobre todo, vinculada al contrabando (Herrera, 2021); una tradición no siempre violenta, pero con picos recurrentes en el primer cuarto del siglo XXI (Osorno, 2012; Alarcón, 2024).

Los análisis de experiencias en campo y la convivencia con las violencias asociadas a estas circunstancias dan claves para entender el nivel micro (Adams, 2011; Guerra, 2022: 225-226). Este artículo se centra, precisamente, en la cotidianidad de esas violencias y analiza el caso de propietarios de bienes inmuebles y tierras en Matamoros y ejidos cercanos. Se propone una investigación cualitativa mediante una quincena de entrevistas semiestructuradas, con cuestiones marco abiertas y generales. En ellas, se pregunta a los informantes sobre la protección de sus propiedades y qué delitos las afectan. Esto posibilita, además, reflexionar sobre rasgos del orden local en la zona estudiada.

La investigación posee dos ejes. Por un lado, se enmarca en la literatura que ha estudiado lo elusivo del micronivel cotidiano y el crime talk o especificidades de hablar de la criminalidad (Adams, 2011: 43-44). Por ejemplo, en Altar (Sonora) entre 2015 y 2011, Natalia Mendoza (2017) se ha fijado en la normalización de la violencia y la inclusión en lo cotidiano de ese tipo de dinámicas, así como su afectación a las economías previas en la frontera noroeste mexicana. Adèle Blazquez (2022), en Badiraguato (Sinaloa), reinterpreta silencios y dobles sentidos no como corrupción o tolerancia a la delincuencia, sino como mecanismos de existencia que ilustran la comprensión de un entorno de riesgo. Esos enfoques, combinados con la residencia prolongada y métodos heterodoxos de investigación, como la observación del entorno (Hernández-Hernández, 2023), ayudan a completar información escasa y entender códigos de personas y lugares alusivos a lo ilegal y su ambigüedad intrínseca (Gambetta, 2009).

El segundo eje de este artículo presupone que esa cotidianidad posibilita una comprensión de lo jurídico en un sentido amplio, a partir de la asunción de que el derecho no se limita a aspectos coactivos (con el derecho penal como su paradigma) ni de formalización legal conforme a unos procedimientos de forma y fondo. Por el contrario, en línea con la sociología jurídica de Antonio Azuela (2016) o Gabriela Torres-Mazuera (2016, 2022), se subraya la relevancia de aspectos sociales conexos, como el estudio del incumplimiento de las leyes, las adaptaciones a las normas a partir de acciones no positivas (de positum o derecho positivo o escrito), como costumbres o principios, o las vías de legitimación en lo local mediante “procedimientos en la sombra” (shadow procedures), por los que, incluso, se convalidan de facto conductas alegales. Esta juridicidad amplia permite concretar, en la región estudiada, el planteamiento con la idea de “zona gris”, como marco teórico que estudia las confluencias de la violencia colectiva, las relaciones clientelares, las rutinas de los partidos políticos y las consecuencias cotidianas (Auyero, 2007: 31-53).

Como hipótesis, se plantea que el campo de lo jurídico incluye contextos de hegemonía criminal como el descrito, siempre que se entienda —cabe insistir— el derecho en un sentido amplio y oral, como valores hegemónicos, principios de apariencia jurídica, fórmulas popularizadas de apariencia contractual, etcétera, que se remiten a la ley, pero que encuentran fórmulas para completarla, vadearla e incluso encapsularla. Por lo tanto, la originalidad de este artículo es mostrar fragmentos de la coexistencia entre partes de un orden poliárquico cronificado en la frontera noreste, normalizado —normativamente— por la población y con equilibrios inestables de un continuum de actores no estatales armados y fuerzas de seguridad estatales.

Después de esta introducción, se detalla la metodología de la investigación de campo. Tras ello, se analiza lo narrado por los informantes. Previamente, se señala de dónde se parte en materia de seguridad y su percepción en Tamaulipas. Después, se plantean analíticamente los rasgos que configuran la seguridad normativa. En la medida en que las conversaciones revelan la institucionalización de la delincuencia organizada como una parte de ese orden, se parte de las acciones que se consideran como “robos” para proponer dos categorías diferenciadas de tolerancia de estos. De la confrontación de esa seguridad normativa ampliada y el efecto de la delincuencia organizada, se observa que incluye una división temporal sobre la violencia grave (asesinatos, desapariciones) que ayuda a comprender el sentido que los informantes dan al orden local. En un balance final se plantean consecuencias de lo observado para el ordenamiento jurídico (según la idea de desuetudo o anulación fáctica de leyes por el desuso) y el macronivel político, con la interpretación de lo expuesto como la cotidianeidad en un orden poliárquico.

Metodología

La minimización de riesgos sugiere el contacto de los informantes a partir de conocidos. Así, mediante la técnica de “bola de nieve”, se logró contactar a tres informantes clave que conocen, a su vez, a propietarios con el perfil biográfico deseado.

El primer informante clave presentó a entrevistados que trabajan en una maquila en Valle Hermoso (E2-3 y E8-10, varones, 27-56 años). Son ejidatarios con parcelas de sorgo entre 1-12 hectáreas (salvo uno de 60 hectáreas), cultivadas los fines de semana y distribuidas entre ese municipio, Matamoros y San Fernando. Un segundo informante proporcionó datos de propietarios y/o arrendatarios de tierras de sorgo a tiempo completo (pequeños, medios o grandes, con entre 20-60 hectáreas) en la Colonia Agrícola Anáhuac, cerca de Valle Hermoso (E1 y E4-E8, varones, 43-66 años). El tercer informante, a su vez entrevistado (E11), reside en el Ejido Sandoval (Matamoros), de 1 600 hectáreas; de un reparto inicial de 160 ejidatarios, actualmente menos de 10 trabajan el ejido (comunicación telefónica, 28 de mayo de 2022). De él se obtuvieron los contactos de E12 y E13. Estos, a su vez, contactaron con E14, en el matamorense Ejido La Gloria. Los informantes coinciden con la doctrina previa que identifica como región sorguera tamaulipeca los municipios aludidos —Matamoros, San Fernando y Valle Hermoso—, así como a los individuos que trabajan la tierra: arrendatarios, ejidatarios, jornaleros agrícola y pequeños propietarios (López, 2013).

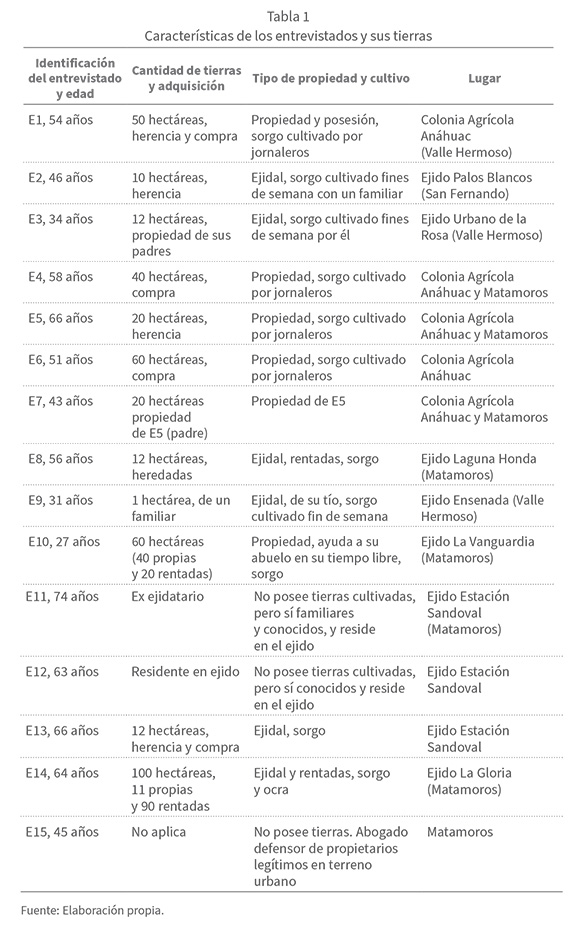

Las entrevistas se agrupan en dos bloques. Inicialmente, se pregunta por los rasgos del terreno (tamaño, forma de la propiedad, modo de adquisición, tipo de cultivo y forma de cultivarlo). Después, las entrevistas son flexibles, aunque con preguntas generales sobre la protección de bienes y la percepción sobre su seguridad. Se realizaron entre el 17 de mayo y el 22 de junio de 2022, físicamente —en Matamoros, en la Colonia Agrícola Anáhuac y en los Ejidos Estación Sandoval y La Gloria—; por videollamada, con los entrevistados en lugares habilitados por la empresa donde laboran, y por teléfono. Por seguridad y para reforzar la confianza de los interlocutores, un técnico académico de la institución del investigador —el técnico es residente en Matamoros desde hace 30 años— asistió en las entrevistas y realizó, con indicaciones previas, las comunicaciones por videollamada. Todas se grabaron, y, posteriormente, se transcribió lo relevante para las líneas argumentales de este artículo. En la primera cita se especifican medio y fecha de la entrevista; posteriormente, se indica con una E y el número en el orden cronológico (tabla 1). Para testar la información obtenida sobre los rasgos de las tierras, se comparó con datos del Registro Agrario Nacional (s.f.), corrigiendo, en su caso, inexactitudes.

Punto de partida: cifras negras, saldo gris

Antes del análisis de las entrevistas, debe establecerse, aun someramente, de dónde parte la región cuantitativa y cualitativamente en materia de seguridad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ), con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestra, para 2011-2021, que Tamaulipas presenta una cifra negra (delitos no denunciados; denunciados, pero sin carpeta de investigación, y delitos de los que no se especifica si se denunció o inició una carpeta) en torno a 90%, con un pico de 96.4% en 2017. Las razones son la desconfianza en las autoridades o la percepción de la dificultad de los trámites (FGJ, 2023: 15-17). Para 2022, la Envipe constata que en Tamaulipas se denunció solamente 6.8% de los delitos y que la FGJ inició carpeta de investigación para 71.4% de estos (INEGI, 2023: 19). La “percepción sobre la seguridad pública” de ese año (2023: 24) muestra que para más de la mitad de los tamaulipecos encuestados la inseguridad es el problema más importante.

El panorama es similar al resto de México, pero si se parte del rezago de violencia que supone el contexto descrito al inicio de este artículo, las cifras poseen un efecto multiplicador. Metafóricamente, a partir de la expresión de “saldo blanco” o carencia de delitos, podría hablarse de un “saldo gris”, en el que las cifras ocultas se mezclan en la “zona gris” donde operan los arreglos delincuenciales. Tales ambigüedades obvian estructuras criminales persistentes y capaces de pasar inadvertidas para tales instrumentos de medición. Así, las cifras de homicidios dolosos o extorsiones están por debajo de la media nacional (FGJ, 2023: 19), pero los informantes connotan un orden en el que, cuanto menos, rige lo informal. Además, las consecuencias persistentes de hechos graves como las desapariciones en la región chocan con el enfoque del descenso porcentual de cifras (Turati, 2023).

Las instituciones oficiales de seguridad son las primeras responsables de tales cifras, al ser las que realizan las funciones de prevención e investigación de los delitos. “Lo que tenemos es lo que tienen ustedes en Matamoros; es la misma [desprotección]” (E4, comunicación personal, 19 de mayo de 2022). El escepticismo sobre las funciones de las instituciones oficiales es evidente en las entrevistas, como se detalla a continuación, lo que se relaciona con las cifras negras de la Envipe y el mencionado saldo gris:

a) Federal. Las instituciones militares, sin distinción entre marina y ejército, son las más aludidas por los informantes. En ocasiones, no consta su presencia: “por acá es rara vez que anden”, lo que E10 extiende al resto de cuerpos federales (comunicación por videollamada, 26 de mayo de 2022). En caso de haber patrullajes, se perciben como inusuales: “allá a las quinientas [mucho tiempo] que pasan” (E3, comunicación por videollamada, 18 de mayo de 2022), o se materializan fugazmente, como en rondines, en compañía de cuerpos estatales (E5, comunicación personal, 19 de mayo de 2022). A veces, por la brecha o el ejido, “no seguido [sin frecuencia], pero andan rondando”. En ocasiones, también un helicóptero, “para que espanten a los que anden ahí, [que] se esconden [...], van y luego se meten allá entre los árboles, entre el monte” (E8, comunicación por videollamada, 20 de mayo de 2022). Los rondines de soldados son para que “no haya ningún movimiento sospechoso” (E9, comunicación por videollamada, 20 de mayo de 2022). E1 sí señala que en su zona ha habido rondines; de hecho, hace unos 10 años era un lugar donde la tropa se “desestresaba”, llegando a actuar con familiaridad y colocar una casa de campaña. Ahora se les ve, más bien, pasando rápido —por ejemplo, persiguiendo a una camioneta—, lo que no le da sensación de inseguridad, aunque sí lo remite a una presencia continuada (comunicación personal, 17 de mayo de 2022).

Así, si se utilizan las categorías retomadas por Esteban Laso en su estudio sobre confianza y corrupción (2010), no se observa una confianza institucional y la previsibilidad depende de coincidir en el lugar con el ciudadano. Ante la pregunta explícita de si los soldados les inquieren sobre su seguridad, un informante responde: “Sí han venido. Pero [...] como decimos, nadie sabemos nada. Ya ve ahorita cómo está la situación. ¿Para qué vamos a decir?” (E4).

b) Estatal. E10 afirma que, de sufrir un delito, acudiría a la “a la ministerial [en alusión a los policías estatales; desde noviembre de 2022, Guardia Estatal], que es la que baja [van a las tierras] frecuente cuando hay un problema para acá”. Aunque se asuma esa presencia, se considera que esa policía, o no cumple siempre con su trabajo o utiliza atajos, no siempre legales, para realizarlo. Por ejemplo, E1 alude a que “les entregan a los ladrones para que tengan el trabajo hecho”. Tal “les” alude a la delincuencia organizada, reconociendo el mismo entrevistado que cometían asesinatos de ladrones, mientras que ahora esos individuos lo entregan a esa policía. Al pedirle que ahonde en ello, señala que:

En esos días [una década atrás, aproximadamente] no se podía denunciar, porque la policía estatal si usted le ponía la denuncia, la policía estatal iba a venir con usted y le iba a decir: “Oye, ve y retira la denuncia, porque ya se dio cuenta mi amigo [referencia a un hipotético delincuente influyente] y ahorita no hay delito, no hay robos, no hay agresiones, no hay nada. De modo que regrésate y retira la denuncia”.

En cambio, en la actualidad, “ya tienen como 15 días o un mes que hicieron unos acuerdos y ahora pescan al ladrón y no los matan, los llevan con la autoridad [...] [Y dicen las autoridades]: ‘Estoy trabajando’”. Alude a algún tipo de solapamiento entre niveles de seguridad oficial y no oficial: “Los del ejido los pescan, los amigos, gente de Matamoros, hay mucha gente de Matamoros, van pescando [a los ladrones]” (E1). No se usa el nombre, sino circunloquios y una manera de distinguir círculos de confianza, así como los distintos nombres para las actividades delictivas (Mendoza, 2017), como explico seguidamente. A la afirmación de que en Matamoros los delincuentes también realizan ese tipo de vigilancia, pero más localizada, E1 matiza que no, que “no es en pequeñito, sino que no se puede ver, pero no es pequeñito, es una gran bola esto”. Es decir, que para él esa vigilancia no es meramente localizada, sino que en todos los lugares es mucho mayor de lo que se cree.

Así, los informantes aluden siempe a la delincuencia organizada con figuras retóricas como “amigos” (eufemismo), “malos” (perífrasis) o “ellos” (metonimia); incluso es tabú aludir no ya al nombre mediático (CDG), sino incluso a “maña”, otro eufemismo para aludir al ingenio delincuencial. También se escucha que el modo genérico de “los malos” para referirse a los delincuentes cede a una mayor indeterminación, como “los otros” (E14, comunicación personal, 8 de mayo de 2022). Sin embargo, estas enumeraciones no son intercambiables y tampoco son sinónimo, exclusivamente, de un miedo general a nombrar a tales sujetos (Turati, 2023). Por ejemplo, Diego Enrique Osorno (2012: 205) matiza que en el Matamoros de finales del siglo pasado y principios de este se distinguía entre “cártel”, para aludir a quienes poseían vínculos con familias históricas, y “maña”, si se carecía de estos, como LZ. El término “mañoso”, del latín vulgar mania (habilidad manual), significa destreza, astucia, pero también vicio o mala costumbre (Diccionario de la Lengua Española, 2024: acepciones primera-tercera); aplicado a la delincuencia mexicana (a “bandidos, salteadores y ladrones rateros”) se detecta, al menos, en la novela de contrabandistas Astucia, de mediados del siglo XIX (Inclán, 2019 [1865]: 179-180). Por su parte, Diego Gambetta (2007: 218, 331) explica la complejidad de eufemismos como “amigos”, como término a rellenar por lo que sugiera la reputación del aludido y que desliza un vínculo amistoso, atemperante de posibles traiciones.

c) Municipal. Las alusiones son escasas, al no haber fuerzas municipales en la región desde hace una década. Se señala la carencia de esos policías en general y se especifica, para Valle Hermoso, aspectos como que sólo acuden cuando hay un accidente (E5), pero se están refiriendo a la policía de vialidad. Otro informante agrega que allí, en ese municipio, “está el complejo de policía y tránsito”, pero con pocos elementos. Sólo esos abarcan el municipio, “vienen aquí, pero pues no controlan ni Valle Hermoso, ¿tú crees que van a venir a controlar [aquí]?” (E4), lo que confirma el desdibujamiento de la policía municipal en la de vialidad.

Rasgos de la seguridad normativa ampliada

El análisis siguiente pretende explicar, con las limitaciones debidas al número de entrevistas, el perfil de los informantes y la localización en un espacio específico, los hiatos descritos en el apartado anterior, a partir del hilo conductor de qué expresan al respecto los propietarios de inmuebles y tierras.

En la región, si bien hay una percepción genérica de que delincuentes podrían apropiarse de inmuebles para retener a individuos o almacenar droga (Zárate, 2020: 142), esas no son las únicas situaciones que ponen en peligro la propiedad. En esta línea, Artemisa López (en entrevistas de 2012-2015) identificaba ya como problemáticas rurales “el narcotráfico y la violencia adyacente: el robo de maquinaria, la invasión de bodegas y el uso de agricultura para lavado de dinero”, así como delitos como extorsiones o secuestros (2017: 138).

Estos problemas persisten una década después. Prima facie podría plantearse, contra ello, acciones colectivas de justicia por propia mano, como el vigilantismo. Esto ha sucedido en el oeste tamaulipeco, con el movimiento de la Columna Pedro José Méndez (CPJM), en su origen en 2010 relacionada con el quiebre CDG/LZ en Hidalgo, Villagrán y Mainero. Sin embargo, ninguno de los informantes alude a una protección colectiva de esa naturaleza. A la vez, tampoco hay confianza en las instituciones oficiales de seguridad (lo que confirma la Envipe), y ello a pesar de la saturación de redes delincuenciales. Tal vez, como una hipótesis derivada de este artículo, podría sugerirse que las estructuras criminales en la región ya realizan esa función de vigilancia (orden contra delitos predatorios, regulación de mercados), por lo que serían inconcebibles movimientos de civiles vigilantes sin algún vínculo con una facción criminal del CDG, una ligazón que sí se ha planteado para la CPJM (Pérez, 2019).

Los interrogantes anteriores se relacionan con la percepción de un orden, aunque en este artículo se postula como un orden local sui generis, como también lo es la seguridad normativa. Para entender esta, se plantea la analogía con lo analizado en campos de las ocupaciones de terrenos urbanos (Azuela, 2016) o la gestión de ejidos (Torres-Mazuera, 2016), para entender dicha seguridad normativa como ampliada a prácticas ilegales, situaciones de facto toleradas como costumbres o hechos consumados avalados por los convecinos, que aseguran los bienes de los entrevistados.

El caso de E1, con una parcela con un título de propiedad, mientras que de las demás es únicamente poseedor, es paradigmático. A pesar de esas circunstancias, el gobierno estatal le convalida la situación. No necesariamente es un plácet legal, sino un conglomerado de normas y principios escritos u orales que hacen la parcelación segura y revalidan el adagio: “una persona puede sentirse propietaria de cierta extensión de tierra y tener el reconocimiento local sin tener los documentos que lo avalan” (Torres-Mazuera, 2016: 11). En ese sentido, por ejemplo, una entidad bancaria le reconoce esta posesión análoga a la propiedad; aunque ello no posibilite un negocio jurídico como una hipoteca: “En el banco me dicen: ‘Nadie te lo va a quitar, pero a mí, dame una propiedad para hipotecar’”. Como especifica, al cabo de cinco años una asamblea puede señalar que está arraigado: “La carta de posesión que te da la colonia [...] si existe evidencia de extenderlo sin perjudicar a nadie”.

A la facticidad ayuda el trazado indicativo del territorio, con la división mediante bordos, el aprovechamiento de separaciones naturales (surcos, canales) o la tecnología de georreferenciación de los lindes. Esto simplifica demostrar las colindancias: pueden checarse con los “notarios” (o denominaciones genéricas como “licenciados” o “abogados”) y los puntos se marcan con Google/GPS (E4). E2 también confía en esa delimitación y resalta la aprobación vecinal (comunicación por videollamada, 18 de mayo de 2022). Esto tiene como corolario la asunción, como E1, de que en el lugar “no hay invasión de tierras” y “lo repartido está repartido”. Así, E2, a pesar de explicar que por el ejido Francisco Villa — a unos veinte km del suyo, pero antes de llegar a San Fernando, de camino a la capital Ciudad Victoria— personas invadieron terrenos, cree que en esas acciones hay algún tipo de aval, aun tácito, del gobierno o poder fáctico: “no se meten a las bravas”; “buscan ranchos que no tengan escrituras”; “[puede] que le hayan quitado a alguien que no andaba bien [en referencia a vínculos delincuenciales]”. Al respecto, un ex policía judicial y abogado con más de una década en Matamoros señala el aumento de invasiones y asentamientos ilegales en fincas urbanas, realizados por particulares, alentados por líderes sin necesidades económicas y organizados tras detectar que los dueños no ocupaban esas propiedades. Pero descarta la presencia de la delincuencia organizada o la protección política (E15, comunicación telefónica, 22 de junio de 2022).

La seguridad normativa descrita, además de fáctica y, al parecer, refractaria a acciones de desposesión general de inmuebles o tierras, se construye desde lo local. Reformulado esto en términos jurisdiccionales, para que se desborde dicho ámbito local se requieren unas pautas que no son competenciales, sino, por decirlo de algún modo, prudenciales o coyunturales. En este sentido, E1 narra que, más alejado del núcleo de tierras que cultiva, posee un lote problemático junto al Ejido Urbano de la Rosa (Valle Hermoso), con quien tiene un problema de deslinde (el ejidatario le invade unos ocho o nueve metros de sus mil). Aun así, prefiere que el invasor se lo quede, y ello a pesar de que, según su narrativa, y puesto que se fundó primero su colonia, y después el ejido, él tendría las de ganar administrativa o judicialmente: “Los problemas estos no llegan a Victoria [...] Aquí se arreglan”. En esa línea de la función capitalina, “cuando el problema es muy grande [sí] se van a Ciudad Victoria” y “no tiene caso un problema chiquito, hacerlo grande”. Esto es, la capital tamaulipeca (la jurisdicción y la burocracia estatales) no es la panacea que pone fin al conflicto, sino una parte, importante, pero con otras; seguramente, por las cargas que implica en costos y la indeterminación que podría desatar. Por lo tanto, se prefieren soluciones como anteponer lo injusto de perder 10 metros de deslinde al costo o la visibilidad de implicar a otras instituciones, a las que además se presupone, desde parámetros locales, imprevisibles.

Desde este magma fáctico, local y ad hoc, no puede extrañar que algo aparentemente inapelable, como poseer un, por así llamarlo, “título A”, con el nombre del propietario y tener “los papeles de las medidas de las parcelas”, no impida, hipotéticamente, que, al faltar la persona titular, se inicie una disputa familiar por la propiedad, reforzada “si llegan a tener un papel de antes”, al que llamaríamos “título B” (E10). Así, E10 cuenta que, aunque existiera un arreglo entre hermanos sobre la propiedad y las medidas, documentado en la capital en el título A, no zanjar consuetudinariamente el conflicto —lo que en la percepción de E10 supone estar siempre negociando y anticipándose a los problemas— hace que no pueda descartarse una apariencia de legalidad respaldada por alguna institución oficial que se extralimite en sus potestades (o título B). Tal respaldo sería ilegal, pero esta condición no es anulatoria, sino una entre muchas otras variables que considerar. Al preguntarle por conflictos de esa naturaleza, un ex comisario ejidal explica que la generalización del testamento agrario podría mitigarlos (E13, comunicación personal, 8 de junio de 2022).

Este tipo de ampliación normativa tiene un puntal en la confianza intragrupal, como la familia o los vecinos. Esta confianza tiene efectos escasos en la desconfianza generalizada; puede ser, incluso, que los grupos se apropien de las instituciones o al menos las vean como circuitos de tráfico de influencias. Sin embargo, con ello se asegura un orden dentro del grupo al que se pertenece (Laso, 2010). De las entrevistas puede colegirse también la importancia de “estar”, como residentes o trabajadores de la tierra, ya que permite oponerse a peligros potenciales y que los pares los reconozcan. Funciona como una especie de domesticidad en el terreno; puede concebirse como lazos que priman la presencia física, y ello aunque existan medios tecnológicos sustitutivos de esa presencia. Planteado jurídicamente, no se requieren indicios proporcionados por estas tecnologías, mientras se tenga la prueba por ostentación física o grupal.

A E4, por ejemplo, le consta el uso de cámaras como medida protectora, pero duda de su utilidad. Sin embargo, como señala E6, “no se puede estar [siempre] ahí encima del tractor”, por lo que la multiplicación de la presencia se logra mediante vínculos directos o indirectos, sean personales, familiares, vecinales o de pertenencia a la unidad agraria, como a la colonia o el ejido (E4 y E6, comunicaciones personales, 19 de mayo de 2022). En esta línea, E1 es expresivo cuando, en la invitación a visitar sus tierras, señala lo preferible de no dar su nombre, sino su apodo y apellido, que es más conocido por la comunidad; el apodo es un modo de reconocer, pero ocultándose con prudencia. A la inversa, el factor consanguíneo también puede estigmatizar: sólo si se tiene problemas o pleitos familiares, puede haber reticencias o peligro en la visita del lugar (E1).

Explícita o tácita, la expresión de que “los vecinos se cuidan entre todos” es frecuente y disuade de algunos robos en el sembradío (E9): “[Los ranchos] están cercanos y todos se cuidan” (E10). Esto se ha percibido en aquellos que acudieron conjuntamente a las entrevistas (E4-E8), lo que escenifica una cercanía organizativa: E4 es presidente de la Colonia; E5, comisario; E7, su hijo, y E6, secretario. También, en quienes se presentan individualmente. En este sentido, aplica —aunque aluda a una región de Sinaloa— que “cada vecino puede ser vigilante, mensajero, delator y defensor que suele advertir sobre ciertos peligros y riesgos” (Fernández, 2018: 99). Ello no se debe a un voluntarismo psicologista, sino a la percepción de que el circuito simbólico intragrupal permite comprender hasta lo imprevisto de un robo. Así se entiende la razón de la hipérbole de E2: “Conocemos todas las brechas, todos [los vecinos]”, lo que refuerza la correlación protección/conocimiento, por cercanía (colindancia) o la transmisión más amplia de mensajes: “Hay comunicación. Todos estamos enterados de cualquier movimiento [...] Si anoche llovió, otro día luego luego, [como si conversara] ‘eh, cayeron dos pulgadas’, hay mucha comunicación”.

No obstante, puede considerarse lo siguiente. Cutberto López dramatiza un diálogo entre dos traficantes, cuando uno afirma: “Si todo el puerto sabe cómo está el bisnes”. El otro, acertado, le responde: “No. Ellos se imaginan, pero no tienen ninguna seguridad. Y es mejor así” (2009: 32). Es decir, paradójicamente, la impresión de creer saber puede ser equívoca, un apéndice de las ambiguas redes de información delincuenciales (Gambetta, 2007: 74-81). Sucintamente, ¿es posible, como particular, conocer algo tan elusivo como las brechas que envuelven los ejidos aludidos por los informantes? En la región de esos informantes, las áreas del Ejido Palos Blancos (San Fernando) y en la vallehermosense Colonia Anáhuac, se han producido los hechos de mayor violencia cualitativa de la última década tamaulipeca. El primero colinda con una ruta federal San Fernando-Reynosa, donde cientos de brechas conectan el resto del estado con la frontera México-Estados Unidos. Marcela Turati es gráfica al recoger la denominación local de “San Fernando de las Mil Brechas” (2023: 48). En general, el estatus de las brechas puede ser de gestión, de facto, privada legal —ejidatarios o empresas que las limpian y mantienen transitables— o ilegalmente, aprovechadas como rutas de trasiegos ilícitos. Esto hace que existan rondines continuados que pueden terminar en enfrentamientos (conocidos popularmente como “topón”) entre civiles armados o de estos contra fuerzas de seguridad, pero también que resulten en la protección de mercados ilícitos y, por lo tanto, interroguen más que narren.

La dicotomía de los robos: indicios sobre la delincuencia organizada

La seguridad ampliada está caracterizada por la facticidad y la circunscripción a lo local, los cálculos prudenciales y una idea de domesticidad, sobre todo, a partir de la confianza intragrupal. Esto permite a los informantes un mapeo circunstancial, que conforma un orden local o, al menos, una percepción de que se conoce el territorio.

Este discurso puede probarse mediante el análisis del robo, una conducta recurrente en lo narrado por los informantes, aunque presente grados dicotómicos. Entendidos como sustracción de una propiedad y sin particularizar en la figura penal, los informantes distinguen entre robos asociados a individuos desorganizados y los vinculados a la delincuencia más compleja. Sin embargo, toleran ambas acciones, aunque de modo cualitativamente distinto. La distinción sirve para apuntalar el análisis sobre la seguridad normativa ampliada y esbozar la naturaleza de la delincuencia organizada.

Los robos de bienes aislados o en cantidades pequeñas, sin violencia y por individuos conocidos, se ubican con el oxímoron de “robos fraternos” (E11). Se conciben como benignos, como una consecuencia, una ampliación en negativo —se asume la paradoja— de la propiedad territorial, al reconocer, tácitamente, el robo de una cantidad, por ejemplo, de la pepena, en el sentido, aquí, de mazorcas que la máquina no levanta o tira (E13). Dicha fraternidad podría, mecánicamente, achacarse a que son cuantías escasas. Sin embargo, por conocimiento personal, en colonias urbanas de Guadalajara (Jalisco) la cuantía del robo y su comisión en un contexto de (relativo) conocimiento entre los vecinos no causa alivio o resignación, sino molestias, reiteradas en el correspondiente grupo de “vecinos vigilantes” de WhatsApp. Hasta el punto de, por ejemplo, exigir sanciones desproporcionadas contra el ladrón o linchamientos. Por el contrario, E11 y E13 sugieren que si los vínculos personales o vecinales son fuertes, los pequeños robos no se interpretan como peligrosos sino, por así decirlo, como de un alivio de fuerzas; si bien no deseables, controlables.

Puede plantearse que esto ilustra la domesticidad explicada anteriormente: la protección de la propiedad en sí y sus límites recae en el consenso de los lotes ligados a la familia o a los vecinos. Esto lo refuerza lo visto más arriba sobre la continuidad de terrenos. Como ejemplo, las propiedades de E1 son un grupo de parcelas, en su mayoría contiguas y separadas: en el bloque principal, en un lateral, por un drene, un camino y un canal de riego; en el frente, una “cortina de arbolitos”, y con un familiar, al otro lado. Así, las cercas son sólo para quienes tienen “poquita ganadería”. De hecho, E6 habla de robos de animales (borregos), pero cree que son “locales, de aquí [de la misma Colonia], aunque también existen los foráneos”. E4 agrega que gente que estaba en “ranchitos” se fueron por la violencia, y que “también se las robaron [los semovientes]” (E4 y E6). Pero, en general, los entrevistados coinciden, por ejemplo, en lo innecesario de los ofendículos u obstáculos materiales para la autoprotección, aunque otros tienen postes. E8 cuenta que lleva “añales” señalizado con unas llantas enterradas, de las que “nomás sale poquito”. E9 incide en esto, al reconocer que a sus cultivos los protegen las colindancias y percibe como innecesarias las cercas, aunque sí usa bordos o postas, portones, cables o cadenas. Añade que quien posee equipo de trabajo lo resguarda cercándolo en el rancho, puesto que el problema del robo de bienes muebles sí se presenta, como se verá.

Al respecto, carecer de bienes se percibe, a su vez, como protección. E3, que vive en el rancho con sus padres, en la misma parcela que siembra, no tiene vecinos —salvo uno a un kilómetro—, ni electricidad —que únicamente llega hasta el mencionado vecino—, y a su alrededor no hay tiendas. Sin embargo, se siente seguro. Precisamente, para E2 los delincuentes investigan y atacan a los que tienen “cosas buenas” —entendidas como muebles o inmuebles—, y utiliza la expresión “los peinan” (criban su patrimonio). Él, en cambio, se siente tranquilo, por no tener bienes que considere de interés para esos delincuentes: “porque ¿qué nos quitan?”.

Pero a este tipo de robos se añade otro, cualitativamente distinto. Los informantes aluden a la presencia de individuos organizados que generan algún grado de control social y, por lo tanto, orden local. Los picos de violencia —de los que se habla con el fatalismo de la autorregulación— coexisten con una tranquilidad ambigua, lo que se observa en otros contextos tamaulipecos. Así, Ariagor Manuel Almanza-Avendaño, Martha Patricia Romero-Mendoza y Anel Hortensia Gómez-San Luis (2018: 448), a partir de una mayoría de mujeres jóvenes, en un municipio del centro de Tamaulipas (en 2015), destacan el miedo como la principal emoción entre las encuestadas, en dialéctica con una resignación similar observada en las entrevistas de este artículo. Aunque no se descartan esas emociones, se reflexiona seguidamente, en la línea de Blazquez (2022) o Natalia Mendoza (2017), sobre cómo se insertan en un orden no siempre percibido como conflictivo.

Como presupuesto, el caudal de eufemismos alude a una presencia insidiosa de esta delincuencia. Incluso, el robo de una parcela por tales sujetos se explica como “cambio de propietario”: sucedió que “los amigos se quedaron con una parcela”. Abundando en eso, se señala que en la zona “hay muchos amigos de Matamoros” (E1), en alusión a la presencia de individuos que se asumen como parte del municipio, sinécdoque de alguna facción hegemónica del lugar. Paradójicamente, igual que “Matamoros” se ve como un manto criminal que refuerza a quienes se presentan como provenientes de ese lugar, también, por su condición de urbana y fronteriza, es donde los ricos de la zona de un ejido sanfernandino huyeron de otros robos (E2).

La delincuencia organizada hace rondines; explícitamente, se reconoce que pasan en caravanas, pero “no han molestado a nadie en el ejido” (E8). Además, aunque no hay amenazas para poder entrar y salir de donde se realizaron las entrevistas, sí, al menos en un lugar, se señaló una “vigilancia soterrada”, consistente en que “cada seis kilómetros hay un fulano en el monte escondido, vigilando”. Ello se señala no como peligro, sino como constatación (E11).También se menciona que están “avanzados”, sin concretar, pero sugiriendo modos de vigilar que permiten anticiparse a la presencia policial o militar, sobre todo por el conocimiento de brechas (E12, comunicación personal, 8 de junio de 2022).

Ante la pregunta de qué hacer en caso de robos cometidos por estos sujetos, E2, después de señalar que no sabría cómo actuar, se explaya:

Ahí lo que hubo mucho fue quitada de muebles [vehículos]; en el rancho no, en los ejidos de ahí pegados. Pero pues usted sabe bien quién se lo llevó, o sea, no puede uno denunciar porque pues anda uno mal. En el caso, gracias a Dios, a mí no me buscan trocas [camionetas] nuevas, de hecho yo nunca me enteré que los hayan denunciado, incluso ahí mismo las andaban usando [se refiere a los delincuentes].

No haber sufrido el robo no significa que no puedan sufrirlo, ni que desconozcan a victimarios o a víctimas: “Ahí [cerca de su ejido] está canijo [complicado], sí hay mucha gente que anda [robando] por allá” (E8).

Por su parte, para investigar estos robos se apela a instituciones políticas cercanas, incluso si es dudosa tal potestad investigadora. Esto abre flancos de futuros análisis sobre las causas de no denuncia referidas en las Envipe. Así, si sufriera un delito, E3 afirma que informaría a la presidencia municipal. Quizá se refiera a la Delegación municipal, que es la representación que tiene el municipio en algunos ejidos; en el de Sandoval, a pregunta expresa de cómo proceder en caso de delito, los entrevistados se refieren a esa delegación (E12 y E13). En esa línea, E8 señala que su denuncia dependería “de la amenaza que te pongan esos hombres [delincuentes]”, denunciando, en su caso, en el comité (comisariado ejidal) e instándolo “a hacer algo”.

E1 y E4-E7, agricultores de más hectáreas, sí sufrieron robos. Por ejemplo, hace unos años, y aunque se señala como un hecho aislado, a E1 unos huachicoleros —comerciantes de huachicol o gasolina robada— le robaron una boya de agua. A la pregunta de cómo supo quiénes, responde que “nada más ellos se la robaban. O sea, ellos sí podían llevársela”. Seguidamente, añade un eufemístico: “No la considero robo. Se la llevaron prestada sin decirme y no me la regresaron”. Ese “pedir prestado”, por robar, es, de nuevo, parte del campo semántico de expresiones contradictorias.

A veces, el robo es avasallador. E14 narraba la crisis del campo —sequía; subida de precios de los insumos, que dificulta la compra de fertilizantes; recorte de ayudas públicas— y que eso, a pesar de pasar la sesentena, le obligaría a migrar, de nuevo, a Estados Unidos, donde tiene familia y contactos. Al señalar sus tractores y trilladoras, afirma que deberá venderlos, para evitar que los roben. A la pregunta de cómo es posible robar tal maquinaria, de toneladas de peso, responde que ha habido robos en los que “los otros” portaban una báscula ferrocarrilera —capaz de pesar vagones en movimiento— y sopletes, hasta llevarse “toda la estructura de la bodega [...] Sólo dejaron el suelo”.

Otro informante cuenta que, hace tres o cuatro años, le robaron de un rancho un tractor, y no descarta que fuese revendido, en todo o en partes, e incluso que los ladrones lo utilizaran. De hecho, está convencido de que “se lo llevó la gente que anda ahí. Son los únicos autorizados para llevar [esas cosas]. De Río Bravo se llevaron trilladoras, tractores”. ¿Por qué querrían esos instrumentos? Según él, los delincuentes siembran tierra de “temporal” (es decir, que depende del clima, en contraste con la “de riego”, regada artificialmente). Su tractor se lo llevaron de madrugada, “salió rumbo al temporal”. De hecho, insiste en que sabían quiénes eran “a ellos mismos se les dijo, pero se hacen locos”. También le consta que a pleno día se llevaban maquinaria. “Después te la traemos”, dijeron, mientras mostraban sus “matracas” —armas—, lo que hace constatar al entrevistado lo absurdo de la remisión que fungía como amenaza (E5).

Los robos más gravosos no solamente son de maquinaria, sino también de aparatos electrónicos. Un entrevistado narra el de dos satélites de tractor, que permiten que el tractor se acomode para la siembra. El primer robo fue hace unos tres años; el segundo, a principios de este año, de una bodega (E6). Otro entrevistado coincide en que los más afectados por robos son quienes regentan bodegas, que, a sus ojos, son quienes poseen máquinas como trilladoras (E2).

A la pregunta de si denunciaría ese tipo de sustracciones, de mayor complejidad y atribuidas a esos tipos de delincuentes, aunque fuera “para el seguro” —es frecuente que quien sufre un robo denuncie para poder cobrar el bien asegurado, más que por esperar una detención—, un entrevistado bromea diciendo “el seguro de... seguro que se la robaron” (E6). “Para el otro seguro”, ironiza E4. Aun así, E6 puso una queja, infructuosa, en Valle Hermoso. “Pues, ¿qué decir?”, señala E5, al respecto del robo de su tractor. Afirma que sí lo denunció, e incluso indagó personalmente, pero la policía judicial lo disuadió: “No se metan, ahí déjenlo. Nosotros andamos investigando. Ustedes váyanse a su casa. Si le seguimos, lo desaparecen”. Eso da lugar a una reflexión de E4: “Dice [se refiere a E5] ‘a mí me robaron el tractor’. Él sabía que si lo denuncia pues a lo mejor, en vez de tener una respuesta, va a tener una respuesta negativa [en alusión a amenazas], porque va a tener un problema [...] Tú mismo sabes qué haces mejor y qué no haces [...] A mí vienen y me hacen algo, y pues, tú sabes hasta dónde puedes, este... responder”.

Con esa última expresión, el entrevistado se refiere a que pueden tolerarse robos de maquinaria (“pues llévate el mueble”), pero si se trata de la vida de uno o de un familiar, “ya tienes que actuar de otra forma”. Es decir, se vería compelido a otro tipo de reacción. Aunque no denunciar ante la delincuencia hegemónica se considera lo adecuado, cabe romper esta costumbre si las conductas asumidas implican algún punto de no retorno, asociado a la irreversibilidad —por ejemplo, asesinato—, en línea con lógicas que dejan de ser patrimoniales. Con mayor razón, puede asumirse que esa violencia más grave es la que rompe la asunción del orden local.

El sentido de la violencia: un corte temporal de “antes” y “después”

Después de caracterizar la seguridad normativa como ampliada y explorar una figura antitética de esta, como el robo, en tanto ejemplo de tolerancia a la delincuencia, esta sección analiza la impresión de los informantes sobre aquellas conductas que hacen peligrar la vida o la integridad física o psicológica. Entre las mencionadas por los informantes están los asesinatos y las desapariciones. Con esto no se trata de establecer una teoría de la violencia en la región. Se pretende, a lo sumo, analizar qué sentido tiene la división temporal de los informantes, implícita a veces, explícita en otras, cuando coinciden en que, respecto a esa violencia más grave, la situación ha mejorado. Al respecto, incluso el asistente en las entrevistas se sorprendía de la facilidad del trayecto carretero Matamoros-Valle Hermoso. Años antes, el miedo a puestos de control informales de la delincuencia organizada lo habría dificultado. Se temía no sólo la puesta en peligro de la vida o el patrimonio, sino acciones de amedrentamiento como seguimientos, fotografías de placas del automóvil o de identificaciones oficiales, interrogatorios o amenazas (Turati, 2023).

Al rememorar ese pasado, E2 dice: “Vi muchos muertitos [...] Me tocó ver cosas muy feas”, aunque no por donde reside, sino en brechas. E5 recuerda un tiempo “crítico”, por 2012 o 2013, con más de 40 desaparecidos en la Colonia, entre hombres y mujeres, entre ellos, un hermano. La cifra no se ha podido confirmar, pero igualmente se mencionan casos de al menos media docena de desaparecidos en ejidos (La Gloria, Vanguardia, Sandoval), conocidos por la huida de uno de los secuestrados, o por la difusión de videos en Facebook, en acciones que terminaron con la muerte de los desaparecidos, incluso tras el pago de rescate; una hipótesis planteada es que los mismos secuestrados conocían a sus captores y estos prefirieron asesinarlos para que no revelasen su identidad (E14).

Mientras, en la actualidad, es generalizada la idea de “no se ha visto nada mal, como antes, a comparación de años atrás”; antes “había muchos problemas” (E10). Se le preguntó explícitamente a ese informante si ello fue algo tan grave que no puede platicarlo, y asintió. El resto de los informantes coinciden al remitirse a un pasado genérico, en el que se daba la violencia, y un presente conflictivo, pero mejor. Sin embargo, es precisamente ese cambio lo que requiere un mayor análisis.

Fuentes doctrinales coinciden, efectivamente, en la violencia 2010-2012 (con prolongaciones en los siguientes años y hasta la actualidad), atribuida a facciones del CDG y LZ, y a los apoyos estatales a estas (Osorno, 2012; Pérez, 2019; Turati, 2023). Esto es un tipo de violencia “canónica”, en el sentido de que también en prensa se caracteriza así; sucede de modo similar en el vox populi matamorense. Sin embargo, cuando hay niveles de violencia bajos, pero la percepción todavía es alta y da lugar, incluso, a acciones defensivas y una reiterada habla del crimen, puede plantearse si no sucede una “traumatización política extrema” (Adams, 2011: 29). El corte temporal tan aparentemente claro de un antes y después de la violencia extrema podría ser un indicio de que esa traumatización sucede en la región de estudio. Es decir, cabe la duda (mucho más, si se contrasta con el estado de cosas descrito sobre la delincuencia organizada en la frontera noreste tamaulipeca) de si esa división no significará, más bien, un recurso discursivo para reubicar temporalmente los hechos violentos.

De lo platicado por los informantes, se constata que hechos de violencia grave persisten, aunque quizás pueda señalarse que, en el día a día, han pasado a ser estructurales. Por ejemplo, hay una amenaza latente que fomenta el abandono de lugares públicos de celebración. Así, la celebración en la plaza del ejido puede verse entorpecida por tornarse un punto de distribución de droga, que atrae a consumidores de otros ejidos. Esa ocupación —se está hablando de una comunidad de unas 600 personas, por lo que el roce es más continuo y estresante— se percibe como “vergonzosa”, puesto que la protección por gente “de arriba” impide que ese lugar de encuentro social —donde se celebraban fiestas nacionales, se departía viendo la televisión o finalizaban cabalgatas— pueda ser utilizado por las familias, al persistir esas actividades, como narra E14.

Otro rasgo estructural es el cambio de costumbres laborales, señalado por investigaciones precedentes; generalmente, se busca evitar riesgos (Almanza-Avendaño, Romero-Mendoza y Gómez-San Luis, 2018). Mientras, en el ámbito rural, productores agrícolas deciden “dejar de visitar sus predios y supervisar la producción a través de sus mayordomos”, o evitan trabajar las tierras de noche (López, 2017: 142). En este sentido, se computa el robo o una interacción violenta (por ejemplo, ocupación de bodegas) por el crimen organizado como pérdidas anejas a su presencia (2017: 143). Así, a raíz de que le robaron una camioneta en 2012, E4 evita cultivar en la noche. En el antes más reciente (inicio de la década del siglo XXI), cuando se venía la temporada, lo usual era trillar a las 12 o 1 de la madrugada, “hasta que deje el sereno” (es decir, hasta que la máquina se atore por la humedad). Sin embargo, “hubo un tiempo en que ya no te podías salir ni andar; lo que te ponías a hacerlo era ahí en el rancho [pero no en otros lugares]. Hubo un cambio total [...] nos cambiaron las formas que teníamos de trabajar, yo digo que nos hicimos más flojos [...] nos hicieron [así] [...] Ahora es de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y antes era [además] de 7 de la tarde a 7 de la mañana” (E4).

Estos casos de inhibición de cultivo nocturno son parte de un panorama más amplio de acortamientos de periodos en los que se convive si esto supone trasladarse de lugar, algo que cualquier residente en la zona experimenta. Incluso, se llega a la prohibición de facto: “¿Saben qué? No queremos [gente trabajando en la noche, en recreación de lo que decían los delincuentes]”, como señala E4. Esto supuso que mucha gente no podía “alivianarse” con trabajos de obrero, que, al momento, podía suponer mil pesos por turno, en temporada de riego, y había personas que hacían dos turnos, ganando el doble, frente a los 200-250 pesos diarios que calculan para un obrero de maquiladora.

Si, para contextos urbanos, se habla de interacción visual y física entre edificios y calles, y la escasez de puntos de interacción supone que se vacíe la calle o se restrinja a lo necesario (Kostenwein, 2021: 5), entonces el vaciamiento de ciclos festivos o rurales acaso tenga consecuencias similares. Debido a lo limitado del número de entrevistas, es difícil establecer qué factores han provocado esa sensación de cambio antes/después, además de que el conocimiento de quiénes generaban la violencia o sus circunstancias es difuso. No obstante, puede señalarse como una mejora del presente un consenso tácito sobre el refuerzo de una atmósfera de previsibilidad. Antes, “ellos [los delincuentes] ni sabían lo qué querían”; “había mucha rotación de ellos mismos, te paraban y te cuestionaban qué andabas haciendo”. En la noche, “ya no quería uno moverse, porque te paraban, ‘oye, ¿qué andas haciendo?’, y esto, muchas veces, en ese tiempo, nos paraban”; también te paraban en las entradas y salidas. Ahora, “a lo mejor ya nos identificaron” (E4); “los agricultores estamos identificados por ellos ya aquí” (E5). Esto confirma que la percepción se nuclea en dinámicas internas de la delincuencia, como ciclos de violencia agotados, que han sedimentado en costumbres.

El marco teórico de Stanley Cohen de la “sociología de la negación” (2008) sirve a Claire Moon y Javier Treviño-Rangel para explicar cómo coexisten sectores de la población mexicana con la violencia más grave. Sugerir un involucramiento de un individuo en la delincuencia supone la creación de “una frontera simbólica, cargada de estigma” (2020: 732). No puede descartarse que esto se aplique, de algún modo, retroactivamente, a lo estudiado en este artículo, y se etiquete el pasado violento como un contexto “involucrado en algo”. Más sencillamente, un entorno pasado en el que se ubican las creencias contradictorias, en el que la víctima quizá tuviera algo que ver con la criminalidad; pero, a la vez, asumiendo que se mata a inocentes, lo que genera un conflicto psicológico para intentar estabilizar la narrativa (2020: 730-733).

Podría plantearse, según la concatenación argumental de este artículo, que un marco normativo laxo y la tolerancia sesgada a robos de distinto tipo se refuerzan con una temporalidad a modo, donde las estructuras criminales se entienden como menos dañinas, por no cometer delitos percibidos como graves. Pero, a la vez, se minimiza su capacidad de persistir con la cronicidad que revelan los informantes. Esto coexistiría con una percepción de ausencia de crisis, lo que desliza que, en lo cotidiano, tales mecanismos ayudan a aplacar la hostilidad de la presencia de la delincuencia organizada, al verla como parte de un engrane de la ciudadanía, lo que confirma la fertilidad de lo planteado por Blazquez (2022).

Conclusiones: espacio desuetudinario y poliarquía

En este artículo se ha planteado un tipo de seguridad normativa con aspectos que sobrepasan el derecho positivo o aprobado por escrito y formalmente. Se ha observado costumbres contrarias a leyes (contra legem), como tolerar algunos robos según su cantidad, así como aceptar la hegemonía de grupos delincuenciales. También, principios de apariencia jurídica, aunque problemáticos desde el ordenamiento jurídico mexicano, como situaciones de facto a nivel local, mientras no colisionen con el nivel nacional. La conclusión, a un micronivel, sería que estas relaciones juridificadas muestran un contexto de desuetudo, es decir, una variante del desuso prolongado y a efectos del individuo, justificado, de leyes positivas, que suponen su anulación de facto (Diccionario panhispánico del español jurídico, 2024: acepción primera; Jhering, 2018: 85). Por lo anterior, la presencia de una delincuencia organizada más sofisticada convierte a los robos en algo cualitativamente distinto a una mera sustracción de la propiedad. Es también una anulación desuetudinaria de aspectos procesales y de derechos, como solicitar una indemnización. E2 captó ese doblez, fértil para entender la naturaleza del crimen organizado en la región, pero, también, contradictoria: “Como se maneja ahí [la delincuencia]... Lo que pensamos...”. Inicialmente, una afirmación sobre rasgos objetivos, con el impersonal “se”; inmediatamente, la percepción de la comunidad, el “nosotros” subjetivo.

Esto envuelve otra paradoja por explicar. No es que los informantes apelen a la ilegalidad o defiendan la impunidad. Más bien, de las entrevistas se deducen espacios desuetudinarios, donde son imposibles tanto la continuidad entre aprobación formal y aplicación material de las leyes, como sus principios y valores aparejados. ¿Cómo puede el derecho, que se asume socialmente como el campo de la afirmación, normativa y coactiva, ser parte de esa negación? Podría sostenerse, como hipótesis tentativa pero colegible de lo explicado, que el grado cero de la impunidad es la ley, porque establece propuestas, como leyes rígidas o un formalismo burocratizado, en desacorde con la realidad descrita, juridificada pero cuyo origen es extrajurídico.

De esto se deriva un interrogante final, más que una conclusión. Puede que la anomia o anarquía que se atribuyen a esa región sean aparentes, y deban entenderse como oligarquías o poliarquías (Bueno, 2010). La dialéctica entre la seguridad territorial y las instituciones oficiales o no oficiales implica un orden poliárquico, donde tales instituciones pueden no contraponerse. El orden militar, sinécdoque del federal, parece consistir en asegurar territorios sin despejar espacios. Mientras, las retículas de la delincuencia organizada —quizá también los cuerpos estatales—, si se permite el retruécano, despejan espacios sin asegurar territorios. En este sentido, para los primeros es desuetudinario un mínimo libre paso por carreteras federales —que puede cumplirse si el rondín delincuencial es fugaz o disimulado— y no ostentar armas en lugares a la vista. Para los segundos, son líneas rojas el libre paso por brechas o permanecer armado ante los peligros que perciben, así como que la población no señale activamente sus actividades.

Es así que la división entre “antes” y “después” de la violencia es real, pero debe reformularse analíticamente. Poder haber realizado las entrevistas sin trabas evidencia que algo cambió. Pero la naturaleza de este cambio no es sólo por razones internas, de ciclos de violencia, sino, precisamente, por el espacio desuetudinario, que tiene, entre sus puntales, asumir por parte de la ciudadanía que la colaboración con las instituciones oficiales no es una opción. El supuesto empate, en el que los pobladores saben sobre los delincuentes y estos sobre aquellos, crea inercias y círculos viciosos. Al igual que tocar de cerca impide ver lo tocado, se llega a un punto de autorreferencialidad similar a la soberanía, pero sin formalismos que amortiguan estas acciones, pues dependen de la fuerza de cada institución. La seguridad normativa descrita es un equilibrio que conforma ese orden, pero su fortaleza está continuamente puesta a prueba por otras fuerzas.

Bibliografía

Adams, Tani Marilena (2011). La violencia crónica y su reproducción: tendencias perversas en las relaciones sociales, la ciudadanía y la democracia en América Latina. Wilson Center. Disponible en <enlace> [consulta: 18 de septiembre de 2024].

Alarcón, César (2024). Mercados ilegales, tráfico de drogas y seguridad pública: la acumulación social de la violencia en México. México: Ubijus.

Almanza-Avendaño, Ariagor Manuel, Martha Patricia Romero-Mendoza y Anel Hortensia Gómez-San Luis (2018). “Feelings of insecurity regarding organized crime in Tamaulipas, Mexico”. Salud Pública de México 60 (4): 442-450. Disponible en <https://doi.org/10.21149/8087>.

Auyero, Javier (2007). Routine Politics and Violence in Argentina. The Gray Zone of State Power. Cambridge: Cambridge University Press. Disponible en <https://doi.org/10.1017/CBO9780511814815>.

Azuela, Antonio (2016). “Una especie de neorrealismo jurídico”. En La ciudad y sus reglas. Sobre la huella del derecho en el orden urbano, coordinado por Antonio Azuela, 9-40. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales/Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Disponible en <https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5234>.

Blazquez, Adèle (2022). “Vivir en los ‘territorios del narcotráfico de Sinaloa’”. Amérique Latine (1): 83-108. Disponible en <https://shs.cairn.info/revista-amerique-latine-2022-1-page-83>.

Bueno, Gustavo (2010). “Cuatro modos de conceptualizar las ‘crisis institucionales’ (o ‘crisis de valores’): anarquía, anomia, oligarquía y poliarquía” [en línea]. El Catoblepas 104. Disponible en <https://nodulo.org/ec/2010/n104p02.htm> [consulta: 17 de marzo de 2024].

Cohen, Stanley (2008). States of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering. Nueva York: Polity Press.

Diccionario de la Lengua Española (2024). “Maña” [en línea]. Real Academia Española. Disponible en <https://dle.rae.es/maña> [consulta: 6 de octubre de 2024].

Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (2024). “Desuetudo” [en línea]. Real Academia Española/Cumbre Judicial Iberoamericana/Asociación de Academias de la Lengua Española. Disponible en <https://dpej.rae.es/lema/desuetudo> [consulta: 16 de marzo de 2024].

Fernández, Juan Antonio (2018). “El narcotráfico en Los Altos de Sinaloa (1940-1970)”. Tesis de Doctorado en Historia y Estudios Regionales. México: Universidad Veracruzana.

Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) (2023). Diagnóstico. Programa presupuestario E062. Procuración de Justicia. Disponible en <enlace> [consulta: 23 de septiembre de 2024].

Flores, Carlos Antonio (2013). Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el Estado de Tamaulipas. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología.

Gambetta, Diego (2007). La mafia siciliana. El negocio de la protección privada. México: Fondo de Cultura Económica.

Gambetta, Diego (2009). Codes of the Underworld. How Criminals Communicate. Princeton/Oxford: Princeton University Press.

Guerra, Édgar (2022). “Niveles, dimensiones y mecanismos de análisis sociológico de la violencia y el crimen organizado en México”. Sociológica 37 (105): 221-238. Disponible en <http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/1701>.

Hernández-Hernández, Óscar Misael (2023). “Metodologías para el estudio de la violencia criminal en la frontera noreste de México”. Revista Seguridad, Ciencia & Defensa 9 (9): 86-103. Disponible en <https://doi.org/10.59794/rscd.2023.v9i9.114>.

Herrera, Octavio (coord.) (2021). El delito de contrabando en la frontera norte de México. México: Universidad Autónoma de Tamaulipas/Colofón.

Inclán, Luis G. (2019). Astucia. El jefe de los Hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la rama. México: Porrúa.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2023). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2023. Principales resultados. Tamaulipas. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_tamps.pdf>.

Jhering, Rudolf von (2018). La lucha por el derecho. Madrid: Dykinson.

Kostenwein, David (2021). “Between walls and fences: How different types of gated communities shape the streets around them”. Urban Studies 58 (16): 1-17. Disponible en <https://doi.org/10.1177/0042098020984320>.

Laso, Esteban (2010). “La confianza como encrucijada: cultura, desarrollo y corrupción”. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social 17: 97-117. Disponible en <https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v0n17.654>.

López, Artemisa (2013). “Arrendamiento, agricultura por contrato y Procampo en la producción de sorgo en el noreste de México”. Sociedad, Estado y Territorio 2 (1): 7-32.

López, Artemisa (2017). “La sociedad civil rural en una frontera narcoviolenta”. En Sociedad civil rural en México, coordinado por Carlos Chávez Becker y Bruno Lutz, 125-151. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

López, Cutberto (2009). Yamaha 300. México: Universidad de Sonora/Ediciones El Milagro.

Mendoza, Natalia (2017). Conversaciones en el desierto. Cultura y tráfico de drogas. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Moon, Claire, y Javier Treviño-Rangel (2020). “‘Involved in something (involucrado en algo)’: Denial and stigmatization in Mexico’s ‘war on drugs’”. British Journal of Sociology 71: 722-740. Disponible en <https://doi.org/10.1111/1468-4446.12761>.

Ochoa, Marisol (2020). La aparente lógica del caos: Tamaulipas, un caso de estudio: 2006-2015. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en <https://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5795>.

Osorno, Diego Enrique (2012). La guerra de Los Zetas. Viaje por la frontera de la necropolítica. México: Grijalbo.

Pérez, Jesús (2019). “Columna General Pedro José Méndez: trazos sobre una campaña de vigilantismo en México (2010-2018)”. Revista unisci/unisci Journal 51: 417-441. Disponible en <https://doi.org/10.31439/UNISCI-70>.

Pérez, Jesús (2023). El delito de halconeo. México: Tirant lo Blanch.

Registro Agrario Nacional (s.f.). Módulo de Aclaraciones de Trámites.Lista de Ejidatarios, Comuneros, Posesionarios y Avecindados [en línea]. Disponible en <http://consultasimcr.ran.gob.mx/consultassujetoagrario.aspx> [consulta: 16 de marzo de 2024].

Torres-Mazuera, Gabriela (2016). La común anomalía del ejido revolucionario. Disonancias normativas y mercantilización de la tierra en el sur de Yucatán. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología.

Torres-Mazuera, Gabriela (2022). “Dispossession through land titling: Legal loopholes and shadow procedures to urbanized forestlands in the Yucatán Península”. Journal of Agrarian Change 23 (2): 346-364. Disponible en <https://doi.org/10.1111/joac.12520>.

Turati, Marcela (2023). San Fernando: última parada. Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. México: Aguilar.

Zárate, Arturo (2020). “La fragmentación y apego a la ley de algunas respuestas sociales a la violencia en Tamaulipas”. En Vigilantismo y crimen organizado en Tamaulipas, coordinado por Jesús Pérez y Artemisa López, 133-160. México: El Colegio de la Frontera Norte.

Recibido: 17 de marzo de 2024

Aceptado: 20 de enero de 2025