Energy experiences from an intersectional perspective in communities of Tabasco, Mexico

Maritel Yanes Pérez* y Gabriela Vera Cortés**

*Doctora en Estudios de Población por El Colegio de México. El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, Tabasco. Temas de especialización: género, violencia de género, pueblos indígenas y afrodescendientes. orcid: 0000-0001-8880-6209.

**Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ecosur, Unidad Villahermosa. El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa, Tabasco. Temas de especialización: vulnerabilidad social a desastres, historia de los desastres, estudios sobre territorio, leyendas y medicina herbolaria. orcid: 0000-0003-0845-7673.

Resumen: Este artículo analiza las necesidades energéticas de un grupo de productoras y productores de cacao, chocolate y artesanos/as de Comalcalco, Cunduacán y Nacajuca, Tabasco, México, con la finalidad de conocer los usos de la energía en los ámbitos doméstico, laboral y comunitario. A partir de una metodología cualitativa, se realizaron cuatro entrevistas y cinco talleres, analizados desde una perspectiva interseccional. Los resultados muestran que género, etnia y clase social son elementos que al intersectarse evidencian cómo opera la pobreza energética en comunidades rurales y/o indígenas. Las mujeres indígenas son quienes padecen más de pobreza energética.

Palabras clave: energía, interseccionalidad, sureste mexicano, género, pueblos indígenas, mujeres indígenas.

Abstract: This article analyzes the energy needs of a group of cocoa chocolate producers, and artisans from Comalcalco, Cunduacán and Nacajuca, Tabasco, Mexico, to know the uses of energy in the domestic, work and community spheres. From a qualitative methodology, four interviews and five participatory workshops were conducted, subsequently analyzed from an intersectional perspective. Results show that gender, ethnicity and social class are elements that, when intersectected, reveal how energy poverty operates in rural and/or indigenous communities. Indigenous women are the ones who suffer more the energy poverty.

Keywords: energy, intersectionality, Mexican Southeast, gender, indigenous peoples, indigenous women.

La energía es un elemento central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todas y todos es esencial (ONU, 2016).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) alrededor de 2 400 millones de personas (cerca de un tercio de la población mundial) cocinan con fuegos abiertos o cocinas con fugas que alimentan con queroseno, biomasa (leña, excrementos de animales o desechos agrícolas) o carbón, lo que genera contaminantes dañinos en el aire de sus hogares. En 2020, esta contaminación del aire doméstico causó 3.2 millones de defunciones, entre ellas las de 237 000 niños menores de cinco años. Las mujeres, las niñas y los niños, que se suelen ocupar de las tareas domésticas como cocinar y recoger leña, son los que soportan la mayor carga de morbilidad por el uso de combustibles contaminantes en los hogares (2022). Incluso, en algunos contextos, salir a recolectar leña representa el riesgo de sufrir una violación, golpes o hasta la muerte (Médicos Sin Fronteras, 2005).

La susceptibilidad de las personas a los contaminantes del aire varía, en función de factores como edad, género, raza, preexistencia de condicionamientos de salud y factores genéticos, incluida la naturaleza, la magnitud y la frecuencia de la exposición a contaminantes, además de coincidencia de exposiciones peligrosas, ambientales, estado nutricional y factores de estilo de vida (Riojas, Romieu y Hernández, 2018).

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (Encevi) 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 4 millones de hogares (11% del total) usan leña o carbón como combustible para cocinar y calentar alimentos; la región tropical del sur del país es donde hay mayor consumo de leña o carbón. Esta combustión genera altos niveles de compuestos tóxicos que contaminan el aire dentro de los hogares y exponen la salud de la población femenina principalmente, incrementa el riesgo de desarrollar daños a su salud que puede manifestarse a corto plazo como síntomas de intoxicación aguda por inhalación de gases de combustión, en particular el monóxido de carbono (Orozco Hernández et al., 2020), o bien, a mediano y largo plazo, en la edad madura o vejez del individuo (Durán Palomino y Vargas Pinilla, 2007).

Activistas y académicos/as han reconocido la conexión entre la explotación y degradación del medio ambiente con la subordinación y opresión de la mujer, gente de color y otras personas que padecen marginalización. Sin embargo, la política climática convencional no ha integrado una perspectiva interseccional feminista en el discurso (Stephens y Allen, 2022). También se ha puntualizado que la injusticia energética traducida en pobreza energética no puede ser separada de otras desigualdades sociales como casta, raza, género o etnicidad (Del Guayo, 2020).

El presente artículo tiene como objetivo analizar las necesidades energéticas de un grupo de productores/as de cacao y chocolate, así como colectivos artesanales de los municipios de Comalcalco, Cunduacán y Nacajuca, en Tabasco, México, con la finalidad de conocer los usos de la energía en el ámbito doméstico, laboral y comunitario, para tratar de comprender las actitudes y los problemas que cada fuente energética arrastra para este grupo de emprendimientos. El análisis se realizará desde una perspectiva interseccional.

Estado de la cuestión

En Madrid, España, se ha estudiado la feminización de la pobreza energética aplicando metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) (Sánchez et al., 2020). La pobreza energética se relaciona con el nivel de renta de los hogares, la calidad de la vivienda y el precio de la energía, pero es necesario incluir otros factores, como la composición del hogar, el régimen de tenencia, las condiciones climáticas, la calidad de la edificación, el tipo de combustible y las instalaciones de las viviendas. Se reportó que 28% de los hogares en Madrid con una mujer como proveedora viven bajo algún tipo de pobreza (energética, monetaria o ambas) (Gómez, 2020). Además, las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar y a los cuidados; por lo tanto, su exposición a extremos térmicos es mayor (Gayoso, Sanz y Sánchez, 2020).

Mini Govindan y Rashmi Murali (2021) examinaron la implementación de energías limpias en la cocina proporcionadas por una asociación civil llamada Tecnología Informática y Esfuerzos de Diseños (TIDE) en la India, y cómo la participación de las mujeres en la cadena de suministro impacta en la igualdad de género, ya que otorga autonomía económica a las mujeres y contribuye a cambiar las relaciones de género. TIDE intentó abordar la transición a energías limpias y desarrollar la capacidad de las mujeres para convertirse en empresarias de la energía. Sin embargo, los contextos basados en castas impregnaron la vida cotidiana y determinaron las oportunidades para las mujeres. Muchas de quienes se capacitaron tuvieron que mudarse a otros espacios donde se confundía su casta para poder implementar la tecnología. Otro reto fue capacitarse junto con hombres, dado que causó que se emitieran juicios morales sobre su conducta (Govindan y Murali, 2021).

Cinthia Natalia Gonza, Facundo González y Pablo Durán (2022) estudiaron algunas de las demandas y necesidades históricas de los pueblos indígenas del Chaco salteño en Argentina con la dimensión energética. Entre sus hallazgos, reconocieron la importancia de contemplar los aportes que tienen las y los usuarios, sus conocimientos y saberes. Puntualizan que la política pública interviene en los territorios entendiéndolos como espacios neutros en relación con las desigualdades no sólo de raza, o sociales, sino también de géneros: “Géneros, desigualdades energéticas e interculturalidad se tejen como elementos que se interceptan para arrojar luz sobre las particularidades que hacen a la pobreza energética en territorios interculturales y a la vulnerabilidad de comunidades indígenas en relación con esta problemática” (Gonza, González y Durán, 2022: 203).

Investigaciones previas sobre experiencias energéticas

en comunidades de México

María Estela Orozco Hernández et al. (2012) estudiaron la implementación de estufas ahorradoras de leña en dos comunidades indígenas del Estado de México. Se encontró que el origen indígena de los pobladores/as, el rezago social y la racionalidad para satisfacer sus necesidades energéticas edifican un sistema de decisiones en el que prevalece la escasa percepción sobre el riesgo de exposición al humo de la leña y la alteración que se produce en los ecosistemas por la remoción de restos maderables, junto con la ineficiencia de la gestión, operación y seguimiento de proyectos, lo que podría explicar la baja adaptación y apropiación social de la tecnología en el ámbito local y la dificultad para alcanzar las metas de una estrategia nacional.

Verónica Vázquez García, Dulce María Sosa Capistrán y Margarita Velázquez (2018) realizaron un estudio sobre la transición energética en dos regiones de México: el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y la periferia de la ciudad de Zacatecas, sitios donde se genera energía eólica. Desde la óptica de la justicia energética con perspectiva de género, estudiaron los costos y beneficios que mujeres y hombres asocian con la producción de energía, así como la división del trabajo y los servicios de energía disponibles en las zonas de estudio.

De acuerdo con Vázquez García, Sosa Capistrán y Velázquez (2018), el diseño y la ejecución de obras para producir y distribuir energía deben garantizar la protección de los derechos de pueblos originarios y grupos socialmente desfavorecidos. Dentro de sus hallazgos encontraron que las mujeres son las principales usuarias de la energía doméstica, ya que culturalmente se encargan de preparar y servir alimentos, de los cuidados y la limpieza de la vivienda. Además, realizan actividades para generar ingresos, muchas de las cuales involucran quema de leña para cocinar. Por último, el estudio reportó que cuando se cocina con leña, la mayoría (90%) de las estufas no tiene chimenea, lo que representa mayor exposición al humo y riesgo de padecer enfermedades respiratorias (Vázquez García, Sosa Capistrán y Velázquez, 2018).

Ana Rincón (2018) realizó un estudio partiendo de la idea de que en las zonas rurales se necesita preservar la autonomía energética, pero irla desligando del uso de la biomasa como única fuente de energía, en San Francisco Oxtotilpan, México, con la implementación de estufas solares. Encontró que en la recolección de la leña participa todo el grupo familiar, mientras la realización de los alimentos es una tarea casi exclusiva de las mujeres. La autora concluye que la comunidad recibió positivamente las estufas solares y es consciente de que cocinar con leña causa daños en la salud. La clave es que el sol, al igual que la leña, es un recurso que permite autonomía energética, lo que puede beneficiar también la tecnología renovable para diversos usos (Rincón, 2018).

Araceli Calderón Cisneros, Luis Mauricio Jiménez Romo y Lorena Soto Pinto (2018) estudiaron el consumo de leña en una comunidad de los Altos de Chiapas. Ratificaron la importancia de la leña como una fuente de energía para la cultura culinaria y la economía local. También analizaron el uso de hornos de leña para alfarería, dado que hay mujeres artesanas en la comunidad, y observaron una apropiación de estos, ya que ellas participaron en el diseño y la construcción de un horno considerando sus formas de producción y la utilización de un combustible que ellas saben manejar.

El ahorro de leña fue la causa principal por la cual las mujeres prefieren las nuevas tecnologías. Las organizaciones de mujeres y artesanas han ocupado un papel central en la difusión de los hornos y las estufas de leña en la comunidad. Para las mujeres indígenas, la creación de organizaciones contribuye a generar mejores condiciones de vida al propiciar su participación económica y social fuera de la esfera doméstica, pero en general viven en condiciones precarias y desfavorables en comparación con los varones de sus comunidades, además de crear escenarios contradictorios en su vida personal y sus relaciones de género (Calderón Cisneros, Jiménez Romo y Soto Pinto, 2018). En este estudio se recomienda, para futuras intervenciones tecnológicas, además de incorporar la perspectiva de género, incluir la clase y la edad como ejes de análisis.

Vázquez García y Sosa Capistrán (2019) analizaron la seguridad energética de hogares que han adoptado fuentes alternativas de energía (calentadores solares), con énfasis en las relaciones de género intergeneracionales que se establecen en torno a ellas en Zacatecas. Encontraron que los significados culturales otorgados a la diferencia sexual moldean la división genérica del trabajo y el acceso de las mujeres a los servicios energéticos disponibles en el hogar. Los hombres son los proveedores, mientras las mujeres cuidan de la familia y del hogar. El enfoque de la in-

terseccionalidad ayudó a comprender las distintas experiencias de las mujeres con la transición energética en sus hogares. Observaron diversas concepciones de lo que constituye ser una “buena mujer”; por ejemplo, las jóvenes son consideradas flojas por sus suegras porque prefieren cocinar con gas que con leña. Las autoras concluyen en que la seguridad energética debe ser estudiada desde una mirada de interseccionalidad, dado que el contexto sociocultural es determinante.

Consideraciones en torno al género y el enfoque interseccional

La forma en la que se produce, distribuye y consume la energía puede ayudar a eliminar o ensanchar las brechas de género en cuanto a las condiciones de salud, educación, bienestar y actividades productivas de mujeres y hombres (Caballero, 2018), ya que tenemos distintos niveles de acceso y control de recursos, así como patrones diferentes de uso y consumo energético. La energía significa la diferencia entre acceder o no a ciertos derechos, por ejemplo: la educación, la salud y el trabajo (Inmujeres, 2017).

Las mujeres no se benefician de igual forma de las oportunidades en la esfera productiva de la energía renovable y la eficiencia energética, al estar subrepresentadas en dicho sector masculinizado; a pesar de que son las principales usuarias de energía, se encuentran ausentes de los sectores donde se toman las decisiones sobre los recursos energéticos (Caballero, 2018), ya que ocupan significativamente menores posiciones como profesionales, investigadoras y tomadoras de decisiones (Standal, Winther y Danielsen, 2021).

Un problema es que la unidad familiar es apreciada con un género neutro, camuflando los diferenciales de género como algo natural (Standal, Winther y Danielsen, 2021). Sin el involucramiento de las mujeres, los proyectos de energía renovable podrían resultar inapropiados o fallidos. Además, las mujeres tienen el poder de influir en los comportamientos de compra de sus familias o promover las nuevas tecnologías y ser activistas de dichos recursos. La energía puede ayudar a empoderar a las mujeres y permitirles ser más productivas e independientes (Caballero, 2018).

Como ya se mencionó, se ha documentado la conexión entre explotación y degradación del medio ambiente con la subordinación y opresión de las mujeres y otras personas. El género se observa como una categoría que se intersecta con otras, como la clase y la etnicidad, en el análisis de las políticas energéticas en todos los niveles, especialmente en el contexto contemporáneo, dados los retos que representan el cambio climático y la creciente desigualdad (Standal, Winther y Danielsen, 2021).

Por lo anteriormente expuesto, el enfoque interseccional se aprecia como una herramienta útil para analizar las experiencias energéticas en algunas comunidades rurales de Tabasco. De acuerdo con Mara Viveros Vigoya (2016), desde hace unos años, la interseccionalidad se ha convertido en la expresión más utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción imbricada de las relaciones de poder, de la cual existe evidencia que las teorías feministas lo habían abordado antes de darle un nombre. El concepto fue acuñado en 1989 por la abogada afroestadounidense Kimberlé Crehshaw en el desarrollo de un caso legal, con el objetivo de mostrar la invisibilidad jurídica de las múltiples dimensiones de opresión experimentadas por las trabajadoras negras de la compañía General Motors.

La perspectiva interseccional atiende de manera multidimensional las contradicciones, los espacios de privilegio y las coaliciones, así como el carácter dinámico y situado de las jerarquías y las desigualdades, para evitar reduccionismos. Los enfoques interseccionales evidencian las complejas imbricaciones entre sistemas de dominación que coexisten y se co-constituyen (Busquier y Parra, 2021). De acuerdo con Viveros Vigoya (2016), la interseccionalidad es una perspectiva teórica y transdisciplinaria que se caracteriza por objetar el aislamiento y la jerarquización de los grandes ejes de la diferenciación social, como el sexo, el género, la raza, la etnicidad, la edad, entre otros. Para fines de este estudio, analizaremos la tríada: género, etnia y clase social.

Metodología

Este estudio formó parte del proyecto “Plataforma multi-actor para la democratización energética desde iniciativas de economía social y solidaria en comunidades rurales-urbanas en Tabasco”, financiado por el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en la convocatoria 2021-2024 de “Proyectos nacionales de investigación e incidencia para transitar a un sistema energético social y ambientalmente sustentable”, el cual se encontraba en la fase final de su aplicación para noviembre de 2024. Cabe puntualizar que dicha convocatoria brindó la oportunidad de realizar una prueba piloto antes de la aprobación del proyecto, por lo que tuvimos un primer acercamiento en el mes de septiembre de 2021 para probar el instrumento en comunidades de Comalcalco y Cunduacán, Tabasco. En ese momento y aún en la realización del trabajo de campo en 2022, se consideraron medidas y restricciones sanitarias como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Se utilizó la metodología cualitativa mediante la aplicación de talleres participativos.1 Esta técnica fue elegida debido a que interesaba conocer con mayor profundidad los usos de la energía en el ámbito doméstico, laboral y comunitario que tienen un grupo de personas que laboran en actividades de economías solidarias desde una perspectiva de género, que fue el eje en el cual se colaboró en el proyecto y que es considerado dentro del mismo como un elemento que impacta de manera transversal. Se diseñó una carta descriptiva y las categorías de análisis que se consideraron fueron: usos de la energía, tipos de energía, relaciones de género, problemas relacionados con el agua, consecuencias del Covid-19 y alternativas de energías limpias. Otras categorías, como el ahorro en el uso de gas, crisis económica e interés por el reciclaje, emergieron a través de la narrativa de las personas que participaron en el proyecto.

Para la organización de los talleres, un gran reto fue la participación de la gente, dado que el proyecto en general tenía simultáneamente muchas otras actividades, y en algunos momentos se apreciaba una saturación del tema energético y los diferentes abordajes del equipo de investigación. Sin embargo, dado que en la mayoría se trata de grupos, la técnica de talleres participativos ayudó a incentivar la comunicación y propiciar un espacio de intercambio de experiencias.

Como elemento complementario a los talleres, se realizaron algunas entrevistas a personas claves, quienes ejercen el liderazgo dentro de sus grupos, y por lo tanto conocen las bondades, las ventajas, los retos y las dificultades que existen dentro de los emprendimientos. Tanto los talleres como las entrevistas fueron grabadas en audio y video con previo consentimiento informado firmado por las y los participantes. Todos los audios fueron transcritos; además, se realizaron relatorías de cada taller.

En total, se realizaron cinco talleres en los municipios de Nacajuca, Comalcalco y Cunduacán,2 Tabasco, en dos fases. La primera fase se llevó a cabo del 22 al 24 de agosto. En este periodo también se concretaron cuatro entrevistas: 1) Carpinteros; 2) Representante de artesanas; 3) Productora de chocolate, y 4) Productora de chocolate. La segunda fase se realizó en los meses de septiembre y octubre de 2022.

El primer taller se llevó a cabo con el grupo artesanal Las Mariposas, en la comunidad de Guaytalpa, Nacajuca, el 22 de agosto de 2022, con la participación de cinco mujeres originarias, hablantes de la lengua Yokot´an3 y que se dedican a realizar artesanías. En este grupo también se captó una entrevista con la líder de la agrupación.

El día 23 de agosto se ejecutaron dos talleres. El primero, en la Chocolatería Don Isidro, en la Ranchería Miguel Hidalgo de Comalcalco, Tabasco, con la participación de cinco personas (dos hombres y tres mujeres) que elaboran chocolate artesanal. También se entrevistó a la responsable de la organización. El segundo se realizó en la comunidad de Tapotzingo, Nacajuca, Tabasco, con el grupo artesanal de esa comunidad. Participaron 14 personas (siete mujeres y siete hombres); todas ellas se dedican a la elaboración de diversas artesanías (trabajan fibra, madera, textil, bordado).

La segunda fase inició el 13 de septiembre de 2022, en la Ranchería La Piedra 2da. Sección, en Cunduacán, Tabasco, con Chocolate Artesanal Agroecológico ARHAC, donde participaron cuatro personas (dos hombres y dos mujeres). El último taller se aplicó el 3 de octubre en la Ranchería Occidente 1era sección de Comalcalco, Tabasco, con la colaboración de tres mujeres de la comunidad.

Tanto el grupo Las Mariposas como el Colectivo Artesanal Tapotzingo se ubican en el municipio de Nacajuca, Tabasco, a muy poca distancia, pero en distintas comunidades, y se dedican a la misma actividad, la creación de artesanías, considerada como la oferta principal de las comunidades mayas chontales, las cuales se elaboran con recursos que forman parte de la vegetación de la localidad y los artesanos/as pueden conseguirlos con facilidad (Liévano, Mazó y Torres, 2018).

A su vez, Don Isidro y ARHAC se encargan de la producción de chocolate en distintos municipios (Comalcalco y Cunduacán) pero que pertenecen a la región de la Chontalpa, que a su vez destaca por su alta producción de cacao (Vázquez Vidal y López Rodríguez, 2021).

El Grupo Occidente 1era Sección es una comunidad con más de 70 carpinterías establecidas alrededor. De acuerdo con lo observado en campo, por lo general se trata de una ocupación que los padres heredan a los hijos varones; en fechas más recientes, se encuentran incorporándose mujeres interesadas en aprender el oficio. Debido a esto, nació el interés por hacer un taller con mujeres de la comunidad.

Resultados

Breve perfil sociodemográfico

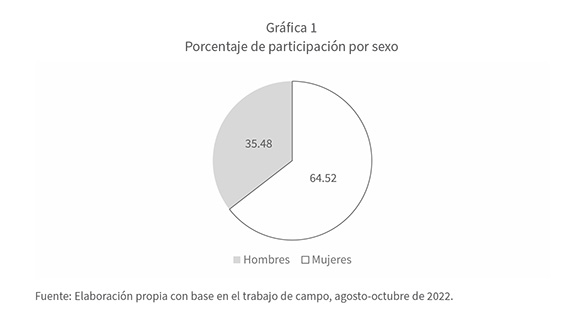

Participaron 31 personas en los talleres; la mayoría, mujeres (gráfica 1). El grupo con mayor participación fue el de Artesanos y artesanas de Tapotzingo; luego, la Chocolatería Don Isidro y Las Mariposas (integrado únicamente por mujeres artesanas); después la chocolatería ARHAC y, finalmente, el grupo de mujeres de Occidente. Dichos resultados tienen que ver con el nivel de organización con que cuentan los grupos, dado que la comunidad de Tapotzingo ya se encuentra con una madurez organizativa y en proceso de consolidación, mientras los otros emprendimientos son de reciente creación.

Respecto a la edad de las y los participantes, se aprecia un rango que va de los 15 a los 90 años, con una media de 41 (seis participantes son menores de 30 años). Todos los y las participantes son originarios de Tabasco.

De acuerdo con estos resultados, la ocupación más frecuente fue la “Elaboración de artesanías”; posteriormente, el rubro de “ama de casa”, dato interesante, dado que, a pesar de dedicar su tiempo a otras actividades, muchas de las mujeres con las que trabajamos no identifican la elaboración de artesanías ni la elaboración del chocolate como su ocupación principal. Además, algunas mujeres participantes asistieron a los talleres acompañadas de sus pequeños hijos o hijas, situación que no se presentó en los hombres. El resto de las ocupaciones compartieron los mismos valores.

Usos por tipo de energía

El cuadro 1 evidencia los usos de la energía que identificaron los grupos en sus respectivos talleres.

Un dato que llama la atención es que el Grupo Artesanal Tapotzingo reveló que usan la “energía lunar”, que proviene de las creencias de sus antepasados y que cada viernes ocurre el cambio de luna:

Nosotros sabemos que, como la madera, se suaviza, se hace que la madera no se apolille. Ahora en el guano se suaviza todo tipo de fibra (artesana, Tapotzingo).

La energía lunar se utiliza tanto como para cortar como para sembrar. Igual se utilizan las estaciones de la luna. Menguante, creciente (artesana, Tapotzingo).

En la cosmovisión originaria de la cultura indígena Yokot’an, existe una creencia que habla de la diosa Ix Bolón, una leyenda que se relaciona con la luna, la noche, el frio y la pesca (Jiménez Reyes, 2022). Esta diosa, según historias de las y los pobladores de Tucta y Mazateupa (Nacajuca), descendía de las alturas en las noches de luna creciente para escuchar a su pueblo y bañarse en las aguas de Tabasco. Es la deidad de la fertilidad, dueña y señora de los espíritus de los hombres y los animales, rige los ciclos de la luna y el mar y es a quien se ofrendan flores por ser a la vez señora de la muerte en Simón Sarlat (Centla) (2022).

Tipos de energía y problemáticas asociadas

Energía eléctrica

La energía eléctrica es la que más se utiliza para las actividades productivas y domésticas. Para las personas de los colectivos que se dedican a las artesanías, al chocolate y a la carpintería, es esencial contar con electricidad a precios accesibles.

Integrantes de Las Mariposas y del Grupo Artesanal Tapotzingo manifestaron que en ocasiones trabajan de noche; esto provoca que padezcan de vista cansada. Los casos presentados fueron de mujeres que pertenecen a pueblos indígenas. En los grupos de chocolateras y carpinteros lo que incide en las actividades laborales son las discontinuidades en el suministro y las condiciones inadecuadas de las instalaciones de luz. El costo de la electricidad es un factor que limita la actividad en todos los grupos e impide su uso pleno, como se visualiza en el siguiente comentario:

Se sube más la luz, por eso no queda pa’ comida, porque tienen que pagar la luz… Porque si te la cortan también, se necesita pa’ cualquier tarea, ¿de dónde vas a agarran pa’ pagar la luz? Tanto que llega el recibo alto y pa’ tu comida ya no vas a tener (Las Mariposas, 2022).

Cabe mencionar que Tabasco tiene un historial de no pago de la luz a partir del movimiento de resistencia civil,4 como se aprecia en los siguientes testimonios:

No pagamos. La mayoría no paga. Le puedo decir que está pagando el 30% de la población (artesano, Tapotzingo).

Tiempo de resistencia civil, aquí nadie paga en esta zona (mujer, Chocolatería Don Isidro).

Algunos/as integrantes de Las Mariposas y de los carpinteros y sus familias en Occidente han celebrado convenios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, los recibos son muy altos, imposibles de pagar y no muestran relación con el consumo. Así, los altos costos, además de repercutir en las actividades, resultan en un sentimiento de frustración por no contar con recursos.

En todos los talleres se hace referencia a los frecuentes apagones. Esto causa preocupación en Tapotzingo. Para sacar adelante su trabajo, los carpinteros regresan a las prácticas manuales, pues temen quedar mal con sus entregas; los clientes no esperan.

Una de las principales problemáticas energéticas es la infraestructura inadecuada. Particularmente en la temporada de calor, la demanda de electricidad rebasa la capacidad de suministro del sistema eléctrico:

Cuando empiezan ya los calores, dicen que empiezan a poner el clima y todo, empieza a quemar el cable, siempre empieza a quemar… Ya se va la luz (Las Mariposas, 2022).

Una de las explicaciones planteadas es que ha aumentado el número de casas y aparatos, y que el mantenimiento del cableado es deficiente:

No existía el aire acondicionado… El horno… El molino eléctrico… Cuando nosotros crecimos pues nada más era el cocol, el ventilador y la tele chiquita (mujer, Chocolatería Don Isidro).

Yo le puedo asegurar que de 100 casas en la comunidad rural, 98% tienen malas instalaciones eléctricas (hombre, Chocolates ARHAC).

El uso excesivo de aires acondicionados sobrecarga los transformadores. Prácticamente todos los grupos han experimentado la ausencia de luz por días. El grupo de Tapotzingo fue el que más tiempo estuvo sin electricidad (un mes). Dicha situación ocasiona perjuicios: se echan a perder los alimentos, no hay agua porque no hay electricidad, usan el molino manual, y para la costura, las máquinas de telar. Sólo la Chocolatería Don Isidro manifestó que actualmente cuentan con un proyecto autorizado para el cambio de líneas y transformadores en su comunidad.

La mayor parte de las estrategias empleadas por las personas para el ahorro de luz han sido: desconectar aparatos que no están en uso, encender pocos focos, lavar ropa un día a la semana, moler cada cuatro días, planchar por montón, utilizar focos ahorradores, tener una sola televisión en casa, dormir en un solo cuarto con clima o encenderlo por un rato.

Energía directa del sol

Todos los grupos emplean la luz solar, pero algunos dependen más de ella. Tal es el caso de la Chocolatería Don Isidro:

Si no hay sol, pues no hay cosecha, no hay cacao seco (mujer, Chocolatería Don Isidro).

Los artesanos/as saben que la luz solar es una pieza fundamental para la realización de su trabajo: por una parte, hay que aprovechar el día para no forzar la vista, y por otra, es necesario para el secado del material con el que realizan las artesanías:

Para los que trabajamos fibra, a finales de los meses de marzo, hasta finales de agosto, pues hace mucho calor. En esos meses se seca el material, porque toda la fibra, la palma, el espadaño, el tul, el jacinto, la cañita, el corazón de cañita, la fibra del plátano, el ixtle, toda esa fibra requiere secarse directamente al sol (artesano, Tapotzingo).

Un aspecto destacable es lo comentado en el grupo de Tapotzingo, dado que sus actividades tienen que suspenderse cuando hay mucho calor porque la fibra se pone dura:

Para tejer el guano tiene que ser de mañana. Si tú lo tejes ya a las 12 o 1 de la tarde, ya se pone duro (artesana, Tapotzingo).

La mayoría de las compañeras tejen fibra desde las 5 de la mañana hasta las 9 o 10. Luego se dedican a las labores del hogar. En la tarde que baja la temperatura, pues regresan a bordar. Hay más alternativas. Cuando hay mucho pedido, se opta por mojar la fibra. No es tan recomendable porque adquiere mucha humedad y eso daña el mismo material (artesano, Tapotzingo).

En relación con el uso de la energía solar, se presentan problemas cuando no hay sol, lo que ocurre a partir de septiembre, y se reduce el acceso a materia prima. Dependiendo de la actividad, se busca como alternativa concentrar el secado en los periodos del año con más sol, o bien, generar calor a partir de gas lpg. Se requiere trabajar sobre el tema para idear alternativas.

Energía calórica

Casi toda la población usa leña en la preparación de la comida, para calentar agua y en alguna actividad económica remunerada (venta de comida, ahumado, tostar, secar). Muchas personas prefieren usar la leña por la sazón que le da a la comida, y por el alto costo del gas:

En mi casa, porque no hay dinero pa’ comprar mucho gas. Es que el gas ta’ caro (Las Mariposas, 2022).

Además, el uso de la leña forma parte de la cultura de las y los tabasqueños:

Acudimos a la leña como una opción, y aparte pues nuestra cultura de Tabasco, estamos muy acostumbrados al vapor (mujer, Chocolatería Don Isidro).

La mayoría de las comunidades, personas indígenas, tenemos estos tipos de fogones, que son ladrillitos… Nuestra forma de cocinar, de hacer nuestra tortilla (artesana, Tapotzingo).

Para las mujeres, reunirse a cocinar afuera con otras compañeras es además un medio de socialización y convivencia:

A veces que sí me gusta me voy a ir acostar al fuego porque así me criaron a mí desde niña (Las Mariposas, 2022).

Algunos de los grupos necesitan del fuego y del ahumado para la elaboración de sus productos, de tal manera que el uso de leña se vuelve indispensable, como en el caso de los artesanos/as que elaboran jícaras labradas (artesano, Tapotzingo) y quienes preparan longaniza (mujer, Occidente).

También se habló de la función de la leña de calefacción, cuando las temperaturas bajan (artesana, Tapotzingo). Finalmente, hay grupos que tienen fácil acceso a restos de madera, tal es el caso de Occidente, y por eso aprovechan esos recursos para generar brasa (mujer, Occidente).

Los precios de la leña varían dependiendo la calidad (de 600 a 1 000 pesos). Para cocinar prefieren la de chipilín, pimienta, macuilís, cocohite y tatuan. También se da el autoabasto, a partir de la poda de los cacaotales. Tanto la Chocolatería Don Isidro como ARHAC obtienen la leña de sus propios terrenos. Otros aspectos por los que se utiliza la leña son la rapidez de la cocción de los alimentos y el sabor diferente que brinda a la comida:

Usamos leña siempre porque es más rica la comida, la tortilla hecha a mano, riquísimos los frijolitos, el caldo, el pollo riquísimo (mujer, Chocolatería Don Isidro).

La problemática más grave asociada con el uso de la leña son las afectaciones a la salud por su uso en todos los grupos. Esta situación prevalece mayoritariamente en el caso de las mujeres; sólo un hombre mayor manifestó su padecimiento:

Yo tengo manchado el pulmón con el humo, tengo flema en la garganta. Me dijeron que ya no puedo acercarme al fuego (Las Mariposas, 2022).

Dice el doctor que yo estaba usando leña corriente, y es que lo que daba mucho humo, es este, la cáscara de coco y la de cacao, que es que humea… Yo lo usaba bastante. A diario, para freír las empanadas sacaba un trozo de leña (mujer, Chocolatería Don Isidro).

Usas leña y todos los días usas leña y el humo es el que te está enfermando… Tengo síntomas (hombre, Chocolatería Don Isidro).

Igual estar usando mucho fuego, el humo afecta… Me da aquí, como que me aprieta el pecho y me cuesta respirar (Mujer, Occidente).

De los bronquios…es que a mí mamá sí le pegaba, porque ahí el humo de la longaniza ya es directo (mujer, Occidente).

En el caso de mi mamá. Ya la llevamos al doctor y le dice: “Señora, usted cocina mucho tiempo con humo” (Hombre, Chocolates ARHAC).

Además de esas afectaciones directas a la salud, los grupos distinguieron otros riesgos en el momento de cocinar con leña, como posibles quemaduras, el calentamiento y la falta de ventilación.

Como tradicionalmente las mujeres se encargan de la cocina, son sobre todo ellas las que se exponen al humo y viven las consecuencias en su salud, a corto, mediano y largo plazos. A pesar de que las personas conocen los problemas de salud que trae la leña, siguen cocinando con ella ya que forma parte de la cultura tabasqueña. El hecho de implementar tecnología energética en el uso de la leña por medio de fogones ahorradores o cocinas ecológicas podría ayudar a las mujeres a optimizar sus tiempos y emplearlos en otras actividades, así como a no tener daños en su salud ni en su economía.

Gas LPG y carbón vegetal

En el Colectivo Artesanal Tapotzingo, los artesanos/as que hacen sombreros utilizan gas para el planchado de estos y emplean estrategias “para aprovechar” lo más que se pueda, como hacer productos de más en un solo encargo (artesano, Tapotzingo).

Finalmente, destaca el caso de las mujeres de Occidente, dado el alto número de carpinterías, hay mucho aserrín, al que compactan y es usado en un tambo, el cual no hace mucho humo, pero logra levantar la brasa, y se arma con elementos reciclados (mujer, Occidente). La intención de usar el aserrín es ahorrar y evitar el calentamiento del cuerpo por la exposición al vapor. También utilizan el “sesguito”, que es el polvo que se genera con el uso de los cepillos eléctricos, y que sale más fino que el aserrín.

Relaciones de género

En el caso del grupo artesanal Las Mariposas, ha enfrentado retos para establecerse como grupo y para la realización de sus labores como artesanas:

Tuvimos problemas para juntarnos como un grupo. Existe todo lo que es la educación, que las mujeres no salen de casa, que se dedican nada más a la cocina y cuidar a los hijos… Entonces, hemos tenido varias capacitaciones. Nos han enseñado más que nada a valorarnos a nosotras como mujeres. Y decir que no nada más podemos ser mujeres de casa, sino que también tenemos un sueño, que si queremos ser emprendedoras, lo podemos lograr. Y sí nos ha costado. Hemos salido peleadas, algunas que son casadas pues pelean a veces con el esposo. Y pues algunas con los papás… Dar explicaciones, que a veces sí cuesta trabajo… Sentimos que sí, que somos un poquito más libres, como las mariposas (Las Mariposas, 2022).

Persisten las ideas sobre los roles de género tradicionales y de las funciones que deben desarrollar un hombre y una mujer:

El hombre es el cultivo y la mujer es el procesamiento de los alimentos, por ejemplo, el uso de molino, el uso de fogones” (mujer, Chocolatería Don Isidro).

Para las mujeres, principalmente, pues porque somos las que trabajamos más, en la cocina. Y en la cotidianidad, la mujer tiene que hacer la comida, lavar la ropa, limpiar la casa, ver a los niños y también trabajar el producto artesanal (artesana, Tapotzingo).

Llegó la pandemia, me embaracé, tuve a mi bebé y ahí se complicó… Preferí dejar por un momento, ejercer mi profesión… Y, bueno, me he estado dedicando a cuidar a mi bebé en mi casa (mujer, Chocolates ARHAC).

En lo general, la mujer sigue siendo asociada al ámbito doméstico y al trabajo de cuidados. Sin embargo, ha habido cambios en los roles de género. Actualmente, algunas mujeres de Occidente, dada la cercanía con las carpinterías, se han integrado a diversas funciones del oficio:

Yo soy hija de carpintero. Aprendí a lijar, a barnizar, a tejer, a tapizar las sillas, a lijar los tornitos en el torno, labrado y eso, a lijar, todo eso, a pintar. A secar madera y todo eso (mujer, Occidente).

Mi hermano, mi abuelito y mi tío, todos carpinteros… Yo no sé mucho, pero tampoco me dejo: agarro madera… Aunque sea la cerca para mi pollo; a veces corto madera en el motor (mujer, Occidente).

También a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro

5 se integraron mujeres al trabajo en los talleres (mujer, Occidente) como becarias, pero, de acuerdo con los testimonios, con el tiempo mostraban dificultades para conciliar el trabajo con su rol familiar.

Problemas relacionados con el agua

Uno de los problemas que emergieron en los talleres fue el relacionado con el agua, ya sea su ausencia o su exceso en los meses de lluvias, que produce inundaciones. El grupo artesanal Las Mariposas manifestó que el gobierno hizo un cambio de planta y que ahora depende de otra, que está más alejada y no le llega el agua. Debido a esta situación, las mujeres dijeron que se sienten discriminadas, por la falta de servicios:

Nos discriminan a nosotras como pueblo indígena… Yo lo considero así, porque si quizás es cierto que esa presa existe… Pero no, no la distribuyen como deben, pues yo siento que apoyan más, como fuera la ciudad… Quizá no ven que nos defendemos… Muy discriminatoria la autoridad que existe, y con lo de la energía igual (Las Mariposas, 2022).

Todos los grupos coincidieron en que cuando no tienen electricidad, tampoco les llega el agua. Un tema en común presente en cuatro de los cinco talleres tiene que ver con las inundaciones, dado que casi todas las comunidades sufren de ellas en los tiempos de lluvia.

En el caso del grupo artesanal Las Mariposas y el grupo de mujeres de Occidente enfatizaron que cuando abren la presa es cuando “les envían” el agua, y que este aumento se produce en cuestión de horas. Además, no todas las comunidades recibieron apoyos por parte del gobierno y no queda claro a qué se debe que algunas personas reciban y otras no.

El Colectivo de Tapotzingo manifestó que, por sus actividades artesanales y el material con el trabajan, deben prepararse para las temporadas de lluvia. Una de sus necesidades energéticas es el secado del material, además del resguardo.

Alternativas de energías limpias

Los grupos que participaron en los talleres nos mencionaron las alternativas que les gustaría implementar, como fogón ecológico, paneles solares, foco y batería solar, estufas ecológicas, azoteas verdes, celda solar y horno de piedra.

Con respecto a la gestión para obtener las alternativas de energías limpias, los grupos manifestaron que se necesitan conocimientos, capacitación y recursos económicos. Se observa en algunos relatos cierta necesidad de asistencialismo.6

¿Cómo haríamos para conseguir ese foco? Pues nosotras decimos que gestionarlo con una institución ya sea de gobierno, cualquier institución que nos apoye dándonos el foco (Las Mariposas, 2022).

Necesitamos patrocinio y capacitación (artesana, Tapotzingo).

En otros casos, se encuentran en disposición de buscar los recursos económicos para las implementaciones (mujer, Chocolatería Don Isidro). En el caso del Colectivo Artesanal Tapotzingo y de las mujeres de Occidente, necesitarían un diseño especial para la implementación de sus fogones.

Consecuencias de la pandemia de Covid-19

La pandemia de Covid-19 tuvo diferentes impactos en los grupos que participaron en los talleres. Algunos enfatizaron los perjuicios de la enfermedad en la salud (mujer, Chocolatería Don Isidro, y hombre, Chocolates ARHAC). Otros grupos mencionaron que el impacto fue principalmente a su economía, pues las restricciones causaron que no pudieran vender:

Económicamente, pues estar estancados en casa, aprendimos a vivir con lo básico, porque no podíamos salir ni a trabajar, ni a comercializar nuestros productos (mujer, Chocolatería Don Isidro).

Algunos grupos notaron que el consumo de energía eléctrica se encontraba saturado durante la pandemia (artesano, Tapotzingo y Mujer, Chocolates ARHAC). Sólo en el grupo de Chocolates ARHAC se mencionó que la actividad cacaotera no paró porque la gente siguió laborando.

Para concluir, existe interés por reciclar. Las mujeres del grupo artesanal Las Mariposas manifestaron el deseo de conocer formas de aprovechar la basura de su trabajo, ya que son conscientes de que, al quemarlo, perjudican a los vecinos/as con el humo. También se reconoció que actualmente se sufre una crisis económica que los afecta en su vida diaria, pues el precio de la canasta básica está elevado y sus productos se tienen que ofrecer a precios menos elevados.

Discusión

Con base en los resultados de este estudio, encontramos mayor participación de mujeres que de hombres. Ellas, a pesar de dedicar su tiempo a actividades productivas, no las identifican como su ocupación principal y siguen vinculadas a su función de amas de casa como lo primordial. Además, muchas de ellas acudieron a los talleres acompañadas de sus hijas o hijos pequeños, a diferencia de los hombres, que acudieron solos. Las mujeres indígenas que se dedican a la artesanía manifestaron que han enfrentado muchos retos para lograr organizarse, como el establecimiento de fuertes roles de género que prevalecen en sus comunidades y el machismo de esposos o padres. En lo general, se observa que la mujer sigue siendo asociada al ámbito doméstico y al trabajo de cuidados, lo que coincide con estudios previos (Vázquez García, Sosa Capistrán y Velázquez, 2018; Vázquez García y Sosa Capistrán, 2019), mientras los hombres se vinculan con la actividad laboral. Sin embargo, ha habido cambios en los roles de género, ya que las mujeres han logrado incorporarse a actividades comerciales, o al oficio de la carpintería.

En cuanto a los tipos de energía, un dato sobresaliente es el uso de la energía lunar, creencia presente en uno de los grupos Yokot’an de Tabasco (Jiménez Reyes, 2022), que sirve para ablandar las fibras. Aquí habría que considerar que, para lograr implementar tecnologías limpias de energía, hay que considerar los aportes, injerencias, conocimientos y saberes que tienen los usuarios/as (Gonza, González y Durán, 2022).

La cuestión económica es un elemento que golpea a todos los grupos. En cuanto a la energía eléctrica (la que más usan los grupos), es cara y la infraestructura es inadecuada. Para las mujeres indígenas que participaron en estos talleres, no contar con una buena iluminación se traduce en vista cansada, ya que se dedican a bordar o a pintar de noche. Emplean diferentes estrategias para el ahorro de la luz, ya que los ingresos son bajos y no alcanza para pagar los recibos; esto también ha provocado que las comunidades sigan manteniéndose en “resistencia civil”.

Con respecto a la energía solar, es esencial para el secado del cacao y de las fibras. Por ello, en tiempos de lluvias es necesario implementar estrategias para lograr el secado de los materiales. Esta sería una de las necesidades básicas para todos los grupos.

En estas comunidades, es frecuente el uso de la leña para la preparación de la comida, como lo reportado en otros estudios (Vázquez García, Sosa Capistrán y Velázquez, 2018; Rincón, 2018; Calderón Cisneros, Jiménez Romo y Soto Pinto, 2018). Además, la usan para calentar agua y en alguna actividad económica remunerada. Se prefiere la leña por la sazón que le da a la comida, porque la cocción es más rápida y por su bajo costo en comparación con el gas. En estas comunidades indígenas, cocinar en fogones de ladrillos es parte de la tradición y representa un medio de socialización para las mujeres que se reúnen a ayudar en la preparación de los alimentos. Algunos de los grupos necesitan del fuego y del ahumado para la elaboración de sus productos, de manera que el uso de leña se vuelve indispensable.

En todos los grupos se observaron casos de daños en la salud por el uso de la leña. Esta situación prevalece en el caso de las mujeres, y sólo un hombre mayor manifestó este tipo de padecimiento. Además, los grupos distinguieron otros riesgos en el momento de cocinar con leña, como quemaduras, calentamiento y falta de ventilación.

Como tradicionalmente las mujeres se encargan de la cocina, son ellas las que se exponen al humo y viven las consecuencias en su salud, a corto, mediano y largo plazos, situación antes expuesta en otras investigaciones (Orozco Hernández et al., 2020; Durán Palomino y Vargas Pinilla, 2007). A pesar de que las personas conocen los problemas de salud por el uso de la leña, se sigue cocinando con ella ya que forma parte de la cultura de las y los tabasqueños. Como alternativa, en el Grupo Occidente aprovechan

el aserrín compactado en tambos, para cocinar, y con ello ahorran y evitan el calentamiento del cuerpo por la exposición al vapor. Además, debe apreciarse que si se implementa el uso de fogones ahorradores o cocinas ecológicas, esto podría ayudar a las mujeres a optimizar sus tiempos y a emplearlos en otras actividades, a no tener daños en su salud y en su economía.

El problema del agua está presente en todas las comunidades. En ocasiones hace falta el líquido, lo que se relaciona con el poco interés del gobierno y con la discriminación que padecen los pueblos indígenas por la falta de servicios, porque se apoya más a la ciudad. En este punto, coincidimos con Vázquez García, Sosa Capistrán y Velázquez (2018), quienes puntualizan que en el diseño y la ejecución de obras se debe garantizar la protección de los derechos de pueblos originarios y grupos socialmente desfavorecidos. En tiempos de lluvia, casi todos los grupos padecen inundaciones, dado que sus terrenos se encuentran en zonas bajas. Visualizan el uso de energías limpias en sus comunidades, pero esperan apoyos gubernamentales para su aplicación. La pandemia de Covid-19 tuvo importantes implicaciones económicas para todos los grupos.

Reflexiones finales

Género, etnia y clase social son elementos que al interceptarse proporcionan información sobre cómo opera la pobreza energética en comunidades rurales y/o indígenas. En este estudio se confirma que las mujeres indígenas y con una situación económica precaria son quienes padecen más de una inadecuada infraestructura energética y de estragos en su salud, ya sea por problemas de la vista o por alta exposición al humo de la leña.

Las mujeres que participaron en este estudio, en su mayoría, mencionaron el cuidado del hogar como su principal función y reconocieron los obstáculos que han tenido que superar para tratar de organizarse en colectivo en relación con su actividad laboral. Encontramos una esperanza de cambio social con el caso de mujeres que han ido incursionando en el ámbito de la carpintería, una actividad preponderantemente masculinizada pero que recientemente ha experimentado la inclusión de mujeres como colaboradoras.

La manera de ver el mundo de las comunidades indígenas es otro punto interesante que se encontró, dado que hay creencias que se han transmitido de generación en generación y siguen vigentes, como la “energía lunar”. La crisis económica que permea las comunidades indígenas y rurales que visitamos es otra de las desigualdades que se interceptan. Se considera como algo indispensable la electricidad, y a la vez es cara e imposible de pagar; además, la infraestructura es inadecuada. La energía solar también es requerida para el secado del cacao y de las fibras, pero en temporadas de lluvia se requiere implementar estrategias para el secado. El uso de leña es habitual, y eso también se atribuye a que es más barata que el gas, pero además forma parte de la cultura culinaria tabasqueña, lo cual debe considerarse al tratar de implementar algún tipo de tecnología energética. El uso de energías limpias podría ayudar a las mujeres a optimizar su tiempo y ocuparlo en otras actividades, a mejorar su salud y su economía.

Por último, el problema relacionado con el agua, ya sea por su escasez o por causa de inundaciones, es otro aspecto que debe contemplarse en el ámbito tabasqueño, ya que eso limita el progreso de las comunidades.

Bibliografía

Aristizábal, Giraldo Silvio (2014). Del asistencialismo a la asistencia digna. Disponible en <https://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idin

fo=3103> [consulta: 9 de abril de 2024].

Busquier, Lucía, y Fabiana Parra (2021). “Feminismos y perspectiva interseccional en América Latina y el Caribe. Intersticios de la política y la cultura”. Intervenciones latinoamericanas 10 (20): 63-90.

Caballero, Sandra (s/f). “Experiencias de equidad de género en el Programa Energía Sustentable”. Disponible en <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/333055/3.-_Ppt_ge_nero_y_energi_a_SEMARNAT_vf.pdf> [consulta: 15 de diciembre de 2022].

Caballero, Sandra (2018). “Imprescindibles del nexo género y energía”. Ponencia presentada en la Reunión de Redes de Energía 2018. Morelos, 26 de septiembre. México: Cooperación Alemana Deutsche Zusammenarbeit.

Calderón Cisneros, Araceli, Luis Mauricio Jiménez Romo y Lorena Soto Pinto (2018). “Mujeres y tecnologías para el consumo de leña en una localidad indígena en Chiapas”. En Género, energía y sustentabilidad: aproximaciones desde la academia, coordinado por Ana de Luca Zuria, Verónica Vázquez y Margarita Velázquez, 147-176. Cuernavaca, Morelos, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

Carrasco, Paola (2017). Guía de metodologías participativas para facilitadores de grupos. Disponible en <enlace> [consulta: 7 de septiembre de 2023].

Congreso del Estado de Tabasco (2021). Punto de acuerdo Exhorto CFE. Disponible en <enlace> [consulta: 5 de agosto de 2023].

Durán Palomino, Diana, y Olga Cecilia Vargas Pinilla (2007). “La enfermedad respiratoria crónica. Reflexiones en el contexto del sistema de salud colombiano”. Revista Ciencias de la Salud 5 (2): 106-115.

Gayoso, Marta, Ana Sanz y Carmen Sánchez (2020). “Pobreza energética y género”. En Feminización de la pobreza energética en Madrid. Exposición a extremos térmicos, coordinado por Carmen Sánchez, Marta Gayoso, Miguel Núñez, Ana Sanz, Francisco Neila, Paula Alesanco, José López, Cristina Linares, Julio Díaz y Gloria Gómez, 55-69. Madrid: Fundación Arquitectura y Sociedad.

Gobierno del Estado de Tabasco (2017). Programa de la lengua Yokot´an. Disponible en <enlace> [consulta: 2 de julio de 2023].

Gómez, Gloria (2020). “Resumen ejecutivo”. En Feminización de la pobreza energética en Madrid. Exposición a extremos térmicos, coordinado por Carmen Sánchez, Marta Gayoso, Miguel Núñez, Ana Sanz, Francisco Neila, Paula Alesanco, José López, Cristina Linares, Julio Díaz y Gloria Gómez, 16-37. Madrid: Fundación Arquitectura y Sociedad.

Gonza, Cinthia Natalia, Facundo González y Pablo Durán (2022). “Hábitat, pobreza energética y mujeres indígenas en el noroeste argentino: una propuesta interseccional para comunidades en zonas rurales aisladas del Chaco salteño”. Hábitat y Sociedad 15: 183-209.

Govindan, Mini, y Rashmi Murali (2021). “Energy change: Clean cooking and the changing social position of women”. En Dilemmas of Energy Transitions in the Global South: Balancing Urgency and Justice, editado por Ankit Kumar, Johanna Höffken y Auke Pols, 111-133. Londres: Taylor & Francis.

Guayo, Íñigo del (2020). “Energy poverty and energy access: A legal analysis”. En Energy Justice and Energy Law, editado por Íñigo del Guayo, Lee Golden, Donald N. Zillman, Milton F. Montoya y José J. González, 31-47. Oxford: Oxford University Press.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018). Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (Encevi). Disponible en <https://www.inegi.org.mx/programas/encevi/2018/> [consulta: 22 de octubre de 2022].

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) (2017). Mujeres y energía. Disponible en <https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/mujeres-y-energia?state=draft> [consulta: 13 de mayo de 2023].

Jiménez Reyes, José Francisco (2022). Leyenda de la diosa Yokot’an Ix Bolón. Disponible en <https://detabascosoy.com/ix-bolon/> [consulta: 31 de agosto de 2022].

Liévano, Kristian, María L. Mazó y Fabiola Torres (2018). “Percepción y planificación del turismo sostenible en comunidades indígenas de México”. Retos. Revista de Ciencias de la Administración y Economía 8 (15): 117-133.

Médicos Sin Fronteras (2005). La aplastante carga de la violación: la violencia sexual en Darfur. Disponible en <https://www.msf.org/crushing-burden-rape-sexual-violence-darfur> [consulta: 17 de diciembre de 2022].

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2016). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Disponible en <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content> [consulta: 28 de agosto de 2022].

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2022). Contaminación del aire doméstico y salud. Disponible en <enlace> [consulta: 12 de septiembre de 2022].

Orozco Hernández, María Estela, Patricia Mireles, Saharai Ramírez y Benjamín Lara (2012). “La experiencia de las estufas ahorradoras de leña en dos comunidades indígenas del Estado de México”. Ambiente y Desarrollo 16 (31): 91-105.

Programas para el Bienestar (2022). Jóvenes Construyendo el Futuro. Disponible en <https://programasparaelbienestar.gob.mx/jovenes-construyendo-el-futuro/> [consulta: 18 de abril de 2023].

Ramírez, Janett, Leobardo Reyes, Gabriel Sánchez, Lizeth Castillo y Héctor Bernardino. (2020). “La elaboración de tostadas por mujeres de la costa de Oaxaca: el sustento económico que pone en riesgo su salud”. Estudios Sociales: Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo Regional 30 (56): 1-26.

Rincón, Ana (2018). “Mujeres indígenas y rurales co-diseñadoras de estufas solares”. En Energía y sustentabilidad: aproximaciones desde la academia, coordinado por Ana de Luca Zuria, Verónica Vázquez y Margarita Velázquez, 93-122. Cuernavaca, Morelos, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

Riojas, Horacio, Isabelle Romieu y Mauricio Hernández (2018). “Air pollution”. En Occupational and Environmental Health, editado por Barry S. Levy, David H. Wegman, Sherry L. Baron y Rosemary K. Sokas, 345-363. Oxford: Oxford University Press.

Sánchez, Carmen, Marta Gayoso, Miguel Núñez, Ana Sanz, Francisco Neila, Paula Alesanco, José López, Cristina Linares, Julio Díaz y Gloria Gómez (2020). Feminización de la pobreza energética en Madrid. Exposición a extremos térmicos. Madrid: Fundación Arquitectura y Sociedad.

Standal, Karina, Tanja Winther y Katrine Danielsen (2021). “Energy politics and gender”. En The Oxford Handbook of Energy Politics, editado por Kathleen J. Hancock y Juliann Emmons Allison, 196-215. Oxford: Oxford Academic.

Stephens, Jennie C., y Elizabeth Allen (2022). “A feminist lens on energy democracy. Redistributing power and resisting oppression through renewable transformation”. En Routledge Handbook of Energy Democracy, editado por Andrea M. Feldpausch, Danielle Endres, Tarla Rai y Stephanie L. Gómez, 187-199. Londres: Taylor & Francis.

Vázquez García, Verónica, y Dulce María Sosa Capistrán (2019). “Seguridad energética e interseccionalidad de género en Zacatecas, México”. Sociedad y Ambiente (21): 131-154.

Vázquez García, Verónica, Dulce María Sosa Capistrán y Margarita Velázquez (2018). Género y justicia energética. El caso de los parques eólicos de Oaxaca y Zacatecas, México. Disponible en <https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/1463> [consulta: 17 de junio de 2022].

Vázquez Vidal, Verónica, y William López Rodríguez (2021). “Comportamiento de la producción de cacao en Comalcalco, Tabasco, durante el periodo 2014-2018”. Publicaciones e Investigación 15 (2): 1-9.

Viveros Vigoya, Mara (2016). “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”. Debate Feminista 52: 1-17.

Recibido: 9 de abril de 2024

Aceptado: 16 de enero de 2025