A sociological approach to adolescent mental health in Chile

Andrés Aedo Henríquez*, Matilde Maddaleno Herrera** y Lorena Ramírez Concha***

*Doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado, Chile. Universidad de Santiago. Temas de especialización: identidades personales, proyecto de vida y relaciones agencia/estructura. orcid: 0000-0002-5474-5337.

**Máster en Salud Pública por la Universidad George Washington, Estados Unidos. Universidad de Santiago. Temas de especialización: epidemiología, cursos de vida y adolescencia. orcid: 0000-0001-8725-4086.

***Matrona por la Universidad de Chile. Universidad de Santiago. Temas de especialización: adolescencia, sexualidad y políticas públicas. orcid: 0009-0000-8882-1396.

Resumen: Este artículo es una aproximación al efecto que tienen las relaciones sociales en la salud mental en la adolescencia temprana de origen popular en Chile. Mediante el uso de técnicas de análisis cuantitativo aplicadas a la encuesta GEAS Chile y sostenida por la teoría de la resonancia como modo de vinculación con el mundo de Hartmut Rosa, se constata cómo las experiencias adversas derivadas de relaciones alienadas o negativas causan un detrimento en la salud mental en los adolescentes chilenos. Y, a contrario sensu, también se muestra cómo las relaciones resonantes tienen efectos positivos para la salud mental e identidad de los jóvenes, destacando que una buena autoimagen corporal y una relación de confianza con sus cuidadores constituyen recursos que evitan detrimentos en salud mental.

Palabras clave: resonancia, experiencias adversas, salud mental, adolescencia temprana, Chile.

Abstract: This article is an approach to the effect of social relations on mental health in early adolescence of popular origin in Chile. Through the use of quantitative analysis techniques applied to the GEAS Chile survey and supported by Hartmut Rosa’s theory of resonance as a way of linking with the world, it is shown how adverse experiences derived from alienated or negative relationships cause a detriment in the mental health of Chilean adolescents. And a contrario sensu, it is also shown how resonant relationships have positive effects on the mental health and identity of young people, highlighting how a good body self-image and a trusting relationship with their caregivers are protective resources against mental health detriments.

Keywords: resonance, adverse experiences, mental health, early adolescence, Chile.

Los llamados factores sociales han sido un argumento recurrente en los estudios de la salud, desde las condicionantes de posición en la estructura social como determinantes sociales de la salud como su consabido efecto de desigualdad de acceso a servicios de salud y a eventos que pueden provocar trastornos en el bienestar físico y psíquico de las personas como factores de riesgo (Barrón y Sánchez, 2014; Jiménez, Abarca y Montenegro, 2021), junto a visiones más generales en las que se involucran argumentos de sistemas estructurales de poder en los procesos sanitarios, como la teoría de la determinación social de la salud (Cardona, 2016; Breilh, 2013, 2023; Eslava Castañeda, 2017). Desde la sociología, el problema de la estigmatización de las personas con enfermedades mentales severas (Goffman, 2008), junto con la crítica de las condiciones hospitalarias como instituciones totales, fueron dando forma temprana a una sociología de la salud mental (Goffman, 2009), refrendada años después con las visiones de la psiquiatría crítica sobre una construcción social de la enfermedad, asociada a las condiciones culturales y sociales para definir la enfermedad y el morbo, sostenida en una distinción de normalidad y anormalidad (Ingleby, 1982). En todas estas visiones, los factores sociales, como representación teórica y metodológica de la dimensión social de la realidad humana, tienen un rol negativo respecto a los estados y atenciones de salud, asociado a la visión de la sociedad como una entidad limitante de la acción individual, que genera las inequidades en los estados de salud.

Sin embargo, la estructura de relaciones sociales no sólo es “limitante”, sino también “habilitante” para los agentes (Giddens, 1995). Así, los factores sociales involucrados en la salud no sólo son las posiciones en la estructura social que condicionan a las personas, presentando sendas de acción diferenciados en ventajas y desventajas, o las condiciones de organización social que genera esas posiciones, con sus efectos desiguales, como la posibilidad de asistir a la universidad y retrasar el inicio de la vida laboral o los procesos sociales de etiquetamiento y estigmatización del otro con su consiguiente devaluación moral (Archer, 2007, 2009; Wright, 1994). Un factor social, incluso en las posiciones más desventajosas de la estructura social, puede ser habilitante para los individuos, pues el logro de buena calidad en la relación que tienen los individuos con el mundo que los rodea también es un factor social. Si bien las relaciones que tienen los individuos son anteriores a su advenimiento al mundo y estos nacen encajados en estas relaciones, los modos en que los individuos se disponen subjetivamente frente a este, a través de estas relaciones, pueden variar, dando posibilidad a que las personas se involucren positiva o negativamente con el mundo, independientemente de la posición que tengan en la estructura social. De este modo, del juego mutuo que las personas tengan con ese contexto estructurado es que las experiencias —positivas o negativas— van configurando sus identidades personales, pudiendo alterar los estados de salud mental y transformando la relación con las identidades sociales que los sujetos adquieren (Honneth, 2019; Archer, 2000; Guimarães, 2022; Carreteiro, 2003).

La calidad del juego mutuo que desarrollan los individuos con el mundo, encajados y mediados por las relaciones sociales preexistentes, es lo que ha estado desarrollando la filosofía social de Hartmut Rosa, como contrapartida a su diagnóstico de época de aceleración temporal en la modernidad (Rosa, 2015, 2016), incorporando en su argumento de aceleración no sólo la generalización de las situaciones de alienación o desprecio (Honneth, 2011) o “relaciones negativas” (Illouz, 2021), sino también la posibilidad y la necesidad de generar buenas relaciones como relaciones resonantes con el mundo, lo cual afecta el modo en que los individuos se vinculan con este, se comprenden a sí mismos y actúan sobre él.

De este modo, independiente de la posición estructural y de las características sociales del individuo, la relación que los individuos desarrollan con el mundo puede implicar situaciones de alienación o resonancia en el sentido de Rosa. Por ello, la posibilidad de una vida con experiencias significativas que genere una percepción de sí mismo basada en la autovaloración se abre para todos los individuos en todas las posiciones sociales. Sin embargo, las experiencias de resonancia como vínculo con el mundo no están disponibles (Rosa, 2020). No pueden alcanzarse mediante competencia o compra o lucha política, sólo son posibles de abrir para los individuos en sus trayectorias vitales como una “disposición a la resonancia” (Rosa, 2019, 2020). Caso contrario al reconocimiento de Axel Honneth (1997), tal como sostiene Rosa, que sí está al alcance, pues implica la posibilidad de la lucha en la esfera de derechos frente al Estado como atención cognitiva y la influencia en la esfera societal como solidaridad.

Esto implica que los eventos adversos que los individuos experimentan a lo largo de su vida, si bien pueden tener efectos en los estados de salud mental, también podrían tener efectos a largo plazo en la identidad personal (Carreteiro, 2003; Guimarães, 2022). Sin embargo, de la misma forma, los eventos adversos también pueden ser resistidos y procesados por los individuos con base en la calidad de relaciones sociales que se tengan con otros dominios del mundo como recursos de afrontamiento, o esta misma calidad de las relaciones puede generar experiencias favorables para los individuos para que la resiliencia se haga efectiva. Estas experiencias negativas pueden ser especialmente complejas de procesar cuando se trata de sujetos que están en tránsito hacia el perfilamiento de una identidad personal más estable, como es la etapa de la adolescencia temprana, por lo que el tipo de relación que se tenga con el mundo como alienación o resonancia resulta un elemento fundamental para procesar y superar esas experiencias. De hecho, Rosa sostiene que los adolescentes viven un proceso de extrañamiento en un proceso de cambio hasta encontrar su propia voz: “Esto se vuelve palpable, por ejemplo, en la fase de la pubertad, en la cual el joven se aliena sistemáticamente respecto de sus condiciones de origen e incluso de su propio cuerpo para, de esta manera, encontrar su propia ‘frecuencia’ y sus propios ejes de resonancia con las provincias de sentido de su mundo” (Rosa, 2019: 78).

Por supuesto, los eventos se desarrollan desde la relación que se mantiene con el mundo que los rodea, donde situaciones como una posición baja en la estructura social y/o la condición de género y/o étnica pueden hacer más o menos probables ciertas vivencias en determinados contextos, pero la calidad de los lazos que se tienen en estos contextos puede ayudar a procesar los eventos negativos y mejorar las probabilidades de experimentar situaciones positivas o de resonancia. Así, las carencias materiales y afectivas, subordinaciones injustas y otras características estigmatizantes que se ocupan para las humillaciones sociales, además de actos que abiertamente trasgreden los límites físicos y psicológicas como la violencia, se complementan en el proceso de deterioro de la salud mental, pudiendo generar identidades personales cerradas, que no se abren ni se conectan fluidamente con el mundo. Esto da cuenta de una paradoja, ya que el involucramiento fluido con un mundo responsivo, que pone en riesgo la profundidad de los individuos, implica tener una identidad sólida pero abierta, que es capaz de ponerse en riesgo a las modificaciones, mientras que una conexión pálida con un mundo mudo se debe realizar desde una identidad sólida pero cerrada a los riesgos, o meramente “líquida” o “situacional” (Bauman, 2002; Rosa, 2015); el primero da cuenta de una arquitectura identitaria “fundamentalista” y la segunda de un “náufrago” en los procesos de modernización (Rosa, 2019). Sin embargo, incluso en estas situaciones, la calidad de las relaciones puede mostrar elementos que permiten al sujeto relacionarse con un mundo que le responde y se conecta profundamente con él, entablando una relación de alta calidad y experiencias de resonancia. Esto implica una relación en la que el sujeto es conmovido y actúa sobre el mundo involucrándose profundamente y se transforma en un proceso de conexión subjetiva fluida, dada la confianza que posee en sus capacidades para actuar (Rosa, 2020; Honneth, 2019).

Uno de los hallazgos de la primera oleada de la encuesta GEAS-Chile1 es precisamente la entrega de información empírica que se alinea con este argumento general. La encuesta cuenta con una serie de baterías de preguntas agrupadas en escalas de Likert, las cuales se han probado y validado de modo estandarizado en 14 países del globo, en América, Asia, África y Europa. Permite trabajar elementos de distintos aspectos de la vida general y de la salud, en específico, de los adolescentes tempranos. Al momento de trabajar con las escalas de la encuesta, se encontró que los síntomas de depresión y de ansiedad tenían relación no sólo entre ellos, sino también con el índice de experiencias adversas, que es una relación sostenida por la literatura de salud mental, sobre todo las experiencias que abordan procesos de transgresión corporal por parte de adultos. Sin embargo, en los análisis iniciales, las experiencias adversas basadas en interacciones que la sociología contemporánea de Eva Illouz (2021) o Hartmut Rosa (2020) ha denominado como relaciones negativas o alienadas, en tanto vivencias de desprecio y que no generan vínculos de solidaridad o afecto por parte de los adultos significativos, lograron mostrar relaciones estadísticamente significativas. Esta es la razón que llevó a incorporar escalas de dimensiones sociales, como la cohesión social del vecindario y una escala de confianza con cuidadores como forma de evaluar los estados de las otras relaciones sociales de los jóvenes con los adultos significativos. La primera escala incluye ítems sobre sentirse protegido, con confianza y si hay solidaridad entre las personas en el barrio; la segunda escala tiene ítems sobre la cercanía y la confianza con sus cuidadores, además de percepción de preocupación hacia ellos por parte de los mismos. También se incluyó una escala de autoimagen corporal que incorpora ítems sobre aceptación y satisfacción con el cuerpo y la percepción de belleza con la imagen del cuerpo, y una última escala de autonomía de acción, con ítems como poder ir solo a actividades post escuela, visitar amistades del sexo opuesto, ir a fiestas con amigos, etcétera. Estas escalas permiten evaluar como proxys el estado de la identidad personal y la capacidad de acción de los adolescentes tempranos.

Este artículo tiene como fondo interpretativo la teoría de la resonancia de Hartmut Rosa, como una teoría que ha logrado llevar a un nuevo nivel el problema de la calidad del juego mutuo de los individuos con el mundo social, como base de una vida lograda, rica en significados, en tanto manifestación de bienestar. Esto permitió desarrollar la siguiente pregunta de investigación: ¿La calidad de las relaciones sociales de los adolescentes tempranos tiene efectos sobre los estados de salud mental en Chile? Se sostiene la siguiente hipótesis de trabajo: las relaciones sociales de alta calidad tienen efectos positivos sobre la sintomatología de depresión y ansiedad de los adolescentes tempranos en Chile. El objetivo general es determinar el efecto de las relaciones sociales sobre la sintomatología de depresión y ansiedad en los adolescentes tempranos en Chile. Los resultados iniciales, en esta muestra, dan cuenta de que, en la medida que la calidad de relación con el mundo mejora, en el sentido de que los adolescentes tempranos tienen relaciones resonantes con la imagen de su propio cuerpo y los cuidadores del hogar y la escuela, baja la probabilidad de que presenten deterioros en su salud mental, sobre todo los ligados a los síntomas más extremos de depresión en esta escala, como desarrollar pensamientos autolesivos.

Así, este trabajo no sólo aporta evidencia empírica para la “salud colectiva” (Breihl, 2023) de los adolescentes en Chile y a la teoría de la resonancia como teoría de buena calidad del juego mutuo entre la agencia individual y las relaciones sociales de su contexto, sino que, además, proporciona argumentos sociológicos para reforzar una línea de salud pública hacia la escuela y los cuidadores, aunque se debe tener cuidado en la simplificación que ha rodeado a este argumento. Las experiencias de resonancia no son situaciones disponibles o manipulables como elementos que se suman a una política como factores que pueden tener un producto; esto es, no hay forma que un grupo de profesionales altamente calificados prepare técnicamente una experiencia de resonancia, pues estas son esencialmente indisponibles (Rosa, 2020). Sin embargo, mediante el trazo de relaciones que tienen a los adolescentes tempranos como un sujeto con presencia, que puede obtener el reconocimiento social por la validez y pertinencia de sus opiniones, dada la capacidad de desarrollar conversaciones con orientación al entendimiento (Habermas, 2003), se abre paso a la posibilidad de una “disposición a la resonancia” en los individuos. Una situación que no debe confundirse con la “confirmación” o la “consonancia”, que son formas de simulacro de la resonancia o manipulación del reconocimiento (Boltanski, 2014; Honneth, 2019, 2006; Rosa, 2020), que como vivencias pueden montarse de modo instrumental, por ejemplo, en el mercado (Lipovetsky y Serroy, 2018), pero que no resultan del involucramiento profundo del individuo en el mundo, por lo que aquel no se ha abierto, ni ha probado su autoeficacia, ni se ha transformando en el proceso de vinculación con el mundo.

Así, sólo la experiencia de resonancia permite abrir paso a existencias logradas, ricas en relaciones que involucren profundamente a los individuos. Esto les permitirá tener identidades personales abiertas, pues han ganado la autovaloración necesaria para abrirse paso por una sociedad, cada vez más rápida y cargada de situaciones alienantes, pero que pueden ser superadas si se cuenta con relaciones sociales de buena calidad y disposición a vincularse a través de ellas.

La buena calidad de las relaciones sociales

como relaciones resonantes

El argumento normativo de la resonancia de Hartmut Rosa se desata desde su diagnóstico de época sobre la sociedad actual, a la cual denomina, como otros autores, modernidad tardía. Este momento de la época moderna, según Rosa, tiene como característica principal la aceleración radical del tiempo social, dado el alto rendimiento de agencia que necesita la estabilización dinámica de la estructura de la sociedad. La aceleración radical del tiempo es una tragedia para la calidad de las relaciones con el mundo de los individuos, o de la resonancia con el mundo, pues multiplica las condiciones para que las relaciones con el mundo sean cósicas y de control efímero, condenado a disolverse con rapidez, producto de las tres aceleraciones radicales y recursivas: la tecnológica, la del ritmo de vida y la del cambio social (Rosa, 2015). Esto implica que los individuos deben desconectarse de la disposición a la resonancia para intentar mantenerse a flote en una marea histórica que va a toda prisa y en proceso de incremento. Así, de modo frío y pálido, se desarrolla el juego mutuo del sujeto con el mundo a través de relaciones formales y cósicas, sin involucrarse profundamente. De hecho, Rosa llega a sostener que la posibilidad de elaboración de un proyecto de vida propio, dado el proceso de autonomización individual moderno, donde el individuo se puede mostrar por fin de modo auténtico (Taylor, 1994), hoy se encuentra en una situación tal que: “[...] el proyecto de vida sirve para sobrevivir dentro del juego de crecimiento, para seguir siendo competitivo o llegar a serlo” (Rosa, 2019: 31). Como el ritmo de las acciones se acelera, no queda tiempo para entrar en relaciones resonantes con el mundo y entrar en islas desaceleradas no resuelve el problema, pues el mundo sigue afuera exigiendo rendimiento en incremento (King, Gerisch y Rosa, 2019). Esta condición multiplica las condiciones de burnout, depresión y ansiedad como las enfermedades típicas del mundo tardío moderno, asociadas al intento constante y casi imposible de evitar la temida desincronización con el mundo (Rosa, 2015).

Una posibilidad de salir de este estado de vértigo temporal donde todo sucede demasiado aprisa y se está siempre atrás es conectarse de modo profundo con el mundo, como una forma de poder obtener una vida con significado, pero esto implica una apertura no solamente instrumental y cósica hacia el mundo, pues esta es una nueva forma de intento de control. Una vida con significado, una vida lograda, no es el intento de acumulación de todas las vivencias posibles como consecuencia del ejercicio de la plena autonomía del individuo; tampoco la constante provisión de experiencias placenteras del horizonte utilitarista, y tampoco la desaceleración como desconexión del mundo, como podría suponerse, pues en ninguno de estos casos se puede resolver el problema de la indisponibilidad radical de la resonancia (Rosa, 2020).

Así, aunque se viva acumulativamente, como en un viaje alrededor del mundo o adquiriendo la última novedad tecnológica, se puede tener una relación pálida con la vivencia del viaje o la vivencia del objeto, pues como no hay una experiencia de involucramiento profundo, no se ha sido conmovido por el mundo, por lo que muchas vivencias se han sumado, pero no ha ocurrido ninguna experiencia de conexión fluida. Y aunque se vaya a la isla más remota del mundo para desconectarse de la aceleración, no hay garantía de una experiencia resonante y se puede volver al mundo acelerado, apenas descansado, para regresar a la optimización del rendimiento. Para Rosa, la salida a la aceleración radical y sus efectos subjetivos es desarrollar una identidad derivada de una relación resonante, que permite la transformación subjetiva de las personas en conexión profunda con un mundo que les responde a los sujetos desde su propia frecuencia, no sólo como una relación cósica e instrumental, sino como un lugar donde el individuo se involucra genuinamente con valoraciones fuertes e intensas de su identidad personal de modo cognitivo, afectivo y corporal (Rosa, 2020).

En un plano más analítico, Rosa ha establecido al menos tres tipos de relaciones con elementos del mundo que son posibles de resonancia junto con tres fases que constituyen la experiencia de una relación resonante. Sólo por mencionar, hay tres ejes de resonancia en su teoría: un eje vertical hacia entidades colectivas y abstractas como Dios a través de la religión; un eje diagonal, como la relación que tenemos con los objetos que usamos/tenemos, y el eje horizontal, que es el que se mantiene con los otros seres humanos en los distintos contextos sociales (Rosa, 2020). El segundo aspecto analítico es que la resonancia tiene tres fases en el proceso de relación con el mundo: la fase de la afección como una conmoción y apertura del sujeto ante el mundo, entrando en relación con valoraciones fuertes y profundas; la fase de la emoción, en la que se prueba la autoeficacia del individuo entrando en acción con el mundo que lo ha conmovido, y la fase de la asimilación transformadora, punto en que los individuos son transformados (Rosa, 2020: 54-63). Esta transformación abre al individuo al mundo, no lo cierra sobre él; hay valoraciones fuertes arraigadas en su identidad personal que se han puesto en juego y fluidificado en la conexión con el mundo, por lo que su interés de relacionarse con el mundo es genuino y no sólo mediado por el intento de control de este o sus recompensas. De este modo, aumentan las “expectativas de autoeficacia” como una “confianza de los sujetos en aceptar desafíos, ejercer una influencia controlada sobre el mundo circundante y conseguir cosas de acuerdo a un plan” (Rosa, 2020: 207), incluso frente a “lo extraño y lo nuevo” (2020: 321).

Por supuesto, como bien anota el mismo Rosa, una persona que ha vivido las relaciones con el mundo con base en experiencias de indiferencia, hostilidad o cosificación, entrará en relaciones alienadas con el mundo, cerrándose y viviendo estas relaciones de forma pálida, muerta o vacía (Rosa, 2020: 240). Esta relación con el mundo es la forma típica de la forma de la modernidad tardía, generada no sólo por la competencia generalizada como factor de aceleración social, sino también por las experiencias adversas que viven los individuos en el proceso de aceleración, por lo cual estos intentarán no ser conmovidos por el mundo cerrándose sobre sí mismos y manteniéndose rígidos. Por supuesto, la relación de resonancia que interesa en este argumento, dados los datos que se dispone, son las relaciones de resonancia horizontales, como la calidad de relación que se tiene con cuidadores y la escuela, con el barrio y consigo mismo a través de la imagen corporal.

Salud mental en la adolescencia temprana en Chile

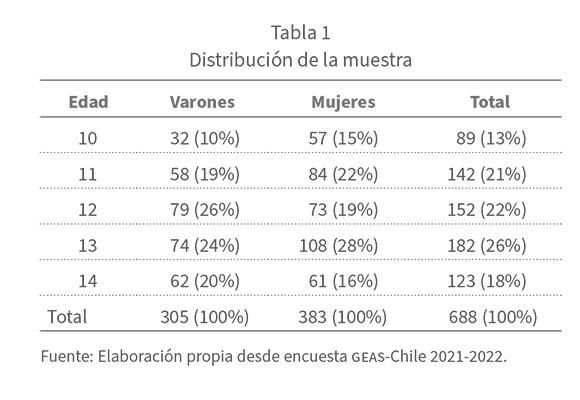

El proyecto GEAS-Chile es parte de un estudio global de adolescencia temprana, que se ha replicado en 14 países de todos los continentes. Es básicamente una encuesta panel multipropósito que trabaja sobre el efecto de las normas de género como roles, atributos y relaciones entre los géneros en diferentes áreas de la salud de los jóvenes, en el proceso que va de la adolescencia a la adultez, incluyendo relaciones con los cuidadores, el vecindario y la escuela; módulos de salud sexual y prácticas sexuales, conductas de riesgo de pares y propias; presenta además dos escalas de salud mental tanto de síntomas depresivos como de síntomas ansiosos. La muestra de esta primera oleada contó con la participación de 767 estudiantes de distintas escuelas municipales y particulares con subvención del Estado, de una comuna suburbana de perfil de clase baja y media baja en Santiago de Chile. El cuestionario es autoaplicado en una tablet en las escuelas en el tramo de edad entre 10 y 14 años, con participación voluntaria de 40% y una tasa de no respuesta a la encuesta de 10.8%. Luego de los procesos de validación de la base de datos, la muestra final fue de 688 casos con una distribución de 305 varones y 383 mujeres entre 10 y 14 años. La pregunta del género de los adolescentes tempranos es autodeclarativa en el formulario. La escolaridad de los padres y cuidadores tiene los siguientes niveles: 29.06% no completó la educación media o secundaria; 39.53% completó la educación media o secundaria; 20.61% tiene estudios técnicos superiores y 10.64% tiene estudios universitarios no completos. En la tabla 1 puede apreciarse la distribución por género y edad de la muestra en la primera oleada de Chile. Todas las escalas de la encuesta GEAS pasaron por procesos de construcción de ítems transculturales basados en recolección de información cualitativa en grupos focales, análisis de contenido y métodos mixtos en distintos países con distintas culturas, para luego probar los ítems con pruebas cognitivas y las escalas con análisis factoriales exploratorios en diferentes países.2

Frente a las escalas de Likert se apreciaron algunas diferencias de género que resulta importante dejar claras y que son consistentes con otros estudios del periodo. Entre los pocos estudios que resultan inconsistentes con los resultados por género en el periodo prepandémico, existe una evidencia inicial que mostraba que las mujeres presentaban una mejor salud mental que los varones (Toribio, González y Oudhof, 2018). Sin embargo, la evidencia mundial, en periodo pandémico, da cuenta de una tendencia de las mujeres a presentar peor salud mental que los varones en la adolescencia temprana (Koenig et al., 2021; Fine et al., 2023). Esto se alinea con las condiciones no pandémicas y generales de la llamada “paradoja de género” sobre el suicidio: las mujeres registran más intentos, pero los varones mayor eficacia al momento de realizar este acto (Rhodes, 2014: 121).

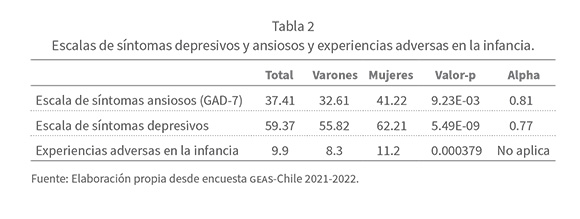

Para esta presentación, los puntajes de todas las escalas e índices se normalizaron en una escala de 100 puntos porcentuales para facilitar la interpretación comparada. Ante las escalas de salud mental como las de síntomas depresivos, que es un set de ítems en una escala de Likert sin temporalidad definida, existen diferencias estadísticamente significativas, marcando las mujeres por sobre los varones con 62.21 y 55.82 p.p. promedio respectivamente (p<0.000). En el caso de la escala de trastorno de ansiedad generalizado (GAD-7), que contabiliza síntomas en una temporalidad de dos semanas anteriores momento de la entrevista, las diferencias son nuevamente estadísticamente significativas, siendo más altos en las mujeres que en los varones con 41.22 y 32.61 p.p. promedio respectivamente (p<0.000).3 En el caso de la variable índice de experiencias adversas4 durante la infancia, las diferencias de género vuelven a aparecer, siendo las mujeres más altas que los varones con 11.2 y 8.3 respectivamente (p<0.003).

Como se había mencionado, el deterioro de la salud mental en adolescentes acostumbra relacionarse con las experiencias adversas que pueden tener los sujetos de estudio (Blum et al., 2019; St. Clair et al., 2015). Estas experiencias tienen efectos sobre los estados de salud mental, en síntomas de depresión y de trastorno de ansiedad generalizado, presentando un patrón común de la relación de ambas escalas con las experiencias adversas. En este estudio eso se ha mantenido. Las experiencias adversas en la infancia tienen un efecto en el deterioro de la salud mental tanto en síntomas depresivos como en trastornos de ansiedad generalizado. De hecho, de todas las experiencias adversas que tienen capacidad de generar estos estados depresivos, la que tiene mayor probabilidad es la relacionada como actos de transgresión de la intimidad del cuerpo por parte de adultos como abuso, que tiene una probabilidad de 2.5 de generar estados depresivos, aunque, por su baja frecuencia dentro de la muestra, no es la principal causante de los estados depresivos en los adolescentes tempranos de la misma.

Dado esto, la principal causante de estados depresivos es la sensación de no importar o no ser querido, con una probabilidad de 1.8, siendo altamente significativa p<0.0078. Esta sensación es la que se puede identificar en Honneth (2011: 165) como una situación de invisibilidad social. En la misma línea, también resulta relevante haber sido objeto de insultos y humillaciones por parte de los padres, con probabilidad de 1.71 y significación de p<0.0152, lo cual implica condiciones de desprecio abierto. En otra línea, también resulta destacable la experiencia de que uno de los padres haya ingresado a la cárcel, con probabilidad de 2.25 y significación de p<0.0846, o haber visto a los padres tan tristes que no hayan podido cuidarlos con probabilidad de 1.7 y significación de p<0.0737, implicando formas de desprotección y vulnerabilidad. En el caso de los estados ansiosos, la experiencia que tiene mayor probabilidad es la experiencia adversa de transgresión del cuerpo por parte de adultos, con probabilidad de 6.4, aunque, a diferencia del caso de los síntomas depresivos altos, en este caso sí es significativa, con p<0.009). La experiencia que le sigue es la del miedo a ser herido o humillado por parte de adultos, con probabilidad de 2.2 y significación de p<0.0001. La tercera experiencia más generalizada es la de no importar o no ser objeto de afecto, con una probabilidad de 2.27 y significación de p<0.000.

Así, las experiencias de relaciones sociales basadas en formas de alienación o desprecio o negativas, en las que el individuo se relaciona de forma muda o “invisible” y “reificada” con el mundo (Honneth, 2012), son las experiencias que resultan más comunes para los adolescentes tempranos que presentan rasgos depresivos y ansiosos altos. Esta conclusión implicó aproximarse a los factores sociales en tanto evaluación de la calidad de relación que los adolescentes tempranos tienen con su entorno, que, tal como se ha dicho, tienen impacto no sólo en el estado de salud mental, sino en las formas de identidad personal de los adolescentes tempranos. De la calidad de las relaciones que se tenga con los roles derivados de las estructuras sociales dependerá el modo en que la identidad social derivada del ejercicio de los roles estructurales se incrustará en el individuo y podrá generar “compromisos subjetivos” (Archer, 2000; Sayer, 2005). Así, para quienes han vivido las relaciones con el mundo como un constante “punto de agresión” (Rosa, 2020), la posibilidad de generar identidades personales con disposición a la resonancia se vuelve altamente improbable, inclu-

so con un bienestar objetivo alto.

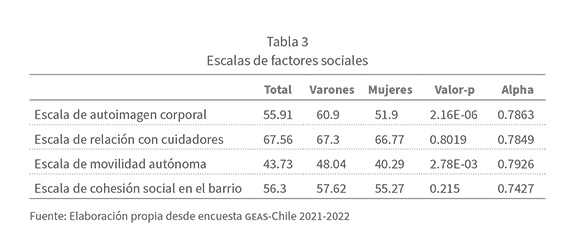

De este modo, el estado de la identidad personal se representó mediante un proxy con base en una escala de valoración de la autoimagen corporal como forma de resonancia con la imagen personal y la capacidad de acción con base en la autonomía de acción de los sujetos. En estas escalas se pueden ver diferencias significativas entre los géneros: en la autoimagen corporal y en la capacidad de acción de los adolescentes tempranos, las mujeres tienen una relación más alienada con su autoimagen corporal y una menor capacidad de acción. Otro elemento destacable es que la calidad de las relaciones con sus cuidadores que refieren los adolescentes tempranos son altas en general y, de modo contrario, la relación de calidad con el barrio resultó la más baja de todas. Esto implica que se vive una dualidad en términos de los contextos, existiendo relaciones resonantes en general con el hogar hacia dentro, pero al salir al vecindario, se vive una alienación con este contexto más general, aunque espacialmente inmediato.

Efectos de las relaciones resonantes sobre la salud mental

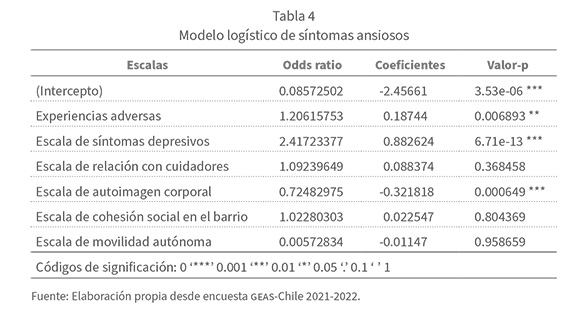

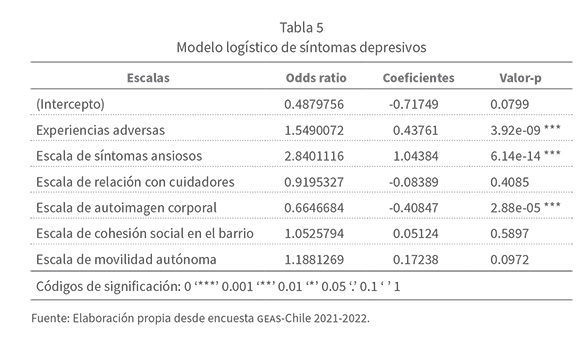

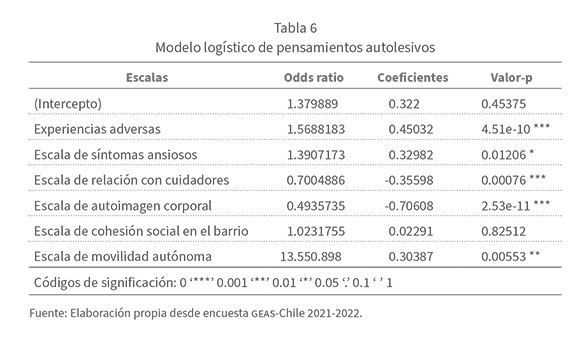

La relación del estado de salud mental de los adolescentes con las variables de factores sociales, capacidad de acción y experiencias adversas, se evaluó con base en modelos logísticos para poder comparar el efecto de estas variables en las escalas de salud mental. Estas últimas se recodificaron a partir del percentil 50 de su puntaje promedio, identificando como casos positivos a aquellas personas que han desarrollado síntomas por encima del promedio en la escala ansiedad y depresión. Sobre esto, se aplicaron dos modelos logísticos con los factores sociales, identitarios, capacidad de acción, experiencias adversas y la otra escala de salud mental como variables independientes. Junto con esto, se realizó un tercer modelo aislando el ítem más extremo de la escala de síntomas depresivos, que da cuenta de pensamientos autolesivos, con las mismas variables independientes, exceptuando el resto de los ítems que son propios de la escala de síntomas depresivos. Se desarrollaron, por lo tanto, tres modelos logísticos que dieron cuenta de la relación entre el conjunto de escalas sociales e identitarias con las de salud mental.

En el caso de la variable de síntomas altos de ansiedad, al incorporar las variables de relaciones sociales, de identidad y de capacidad de acción en los modelos, una tiene efectos relevantes al bajar la probabilidad de generar estados de ansiedad altos; es significativa la resonancia con la autoimagen corporal con una probabilidad de 0.7 y una significación de p<0.054. Lo mismo puede decirse del indicador de capacidad de acción, el cual también resulta negativo, pero sin llegar a ser significativo. Un caso aparte es el de las relaciones resonantes con cuidadores y con el barrio, que para el caso de los estados ansiosos altos tiene un efecto positivo sin llegar a ser significativo, con una probabilidad de 1.09 y significación de p>0.36, y probabilidad de 1.02 y significación de p>0.80 respectivamente. Esto implica que las buenas relaciones con cuidadores y con el barrio generan ciertos estados de ansiedad, mientras que la relación positiva con la imagen corporal y la capacidad de acción en el espacio público no lo generan. Así, la confianza en sí mismos, que pueden alcanzar mediante una buena imagen corporal y una buena capacidad de acción, siempre está en tensión con sus otros significativos, formas de ansiedad leve, que son finalmente parte del proceso de adquisición de una identidad personal y de un lugar en el mundo con sus otros significativos y generalizados.

El segundo modelo trabaja sobre los síntomas depresivos altos. En este se puede ver cómo las experiencias negativas ganan significación y probabilidad de generar estos estados. La relación con el trastorno de ansiedad generalizado se mantiene relativamente uniforme. Lo interesante aparece cuando se aprecia el efecto de la resonancia con la autoimagen corporal y las relaciones resonantes con cuidadores, las cuales bajan las probabilidades de generar estos estados con una probabilidad de 0.66 y significación de p<0,000, y probabilidad de 0.91 y significación de p<0,0969 respectivamente. Un caso especial es la relación que tiene la capacidad de acción, la cual aparece positiva, con una probabilidad de 1.18 y significación de p<0.0972. En este caso, se debe entender que la capacidad de acción, en tanto moverse de modo plenamente autónomo por parte de los adolescentes tempranos, implica una separación anticipada del núcleo familiar, lo cual tiene la doble faz de condiciones de independencia por despreocupación por parte de los cuidadores.

Dentro de las preguntas de la escala de síntomas depresivos se encontraba una sentencia límite, la afirmación, sin temporalidad definida: “Me he sentido tan mal que he pensado en dañarme”. Con este ítem se trabajó con base en quienes respondieron afirmativamente como “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, agregando por lo extremo de la sentencia a quienes rehusaron responder la pregunta como un grupo positivo; quienes respondieron neutralmente y quienes negaron haber tenido esa sensación fueron el grupo negativo respecto al rasgo. Los resultados fueron nuevamente que las experiencias adversas tienen una probabilidad de generar esta sensación de 1.56 y significación de p<0.0000. La escala de ansiedad, que tiene una temporalidad definida, también aumenta la probabilidad de tener este tipo de sensaciones con 1.39 y significación de p<0.000. La capacidad de acción vuelve a presentar la tendencia positiva que venía mostrando en la escala de depresión, pero esta vez su probabilidad aumenta a 1.35 y significación de p<0.0055. Esto vuelve a demostrar que la capacidad de acción, al aumentar hacia la plena autonomía, genera sensaciones de desprotección, lo que denota vínculos sociales cortados con quienes pueden restringir esa capacidad de acción. Esto implica, con algo de franqueza, un abandono por parte de cuidadores o su abierta ausencia, situación que recuerda la argumentación sobre la relación de la anomia con el suicidio en Émile Durkheim (2004). Sin embargo, la resonancia con la autoimagen corporal logra ser significativa, p<0.000, y con una probabilidad de 0.49 de disminuir la generación de pensamientos de autolesión. Las relaciones resonantes con los cuidadores tienen la misma tendencia negativa, con una probabilidad de disminuir los pensamientos de autolesión con 0.70 y una significación de p<0.0007.

Conclusiones: hacia las buenas relaciones sociales

en la adolescencia temprana

Como se ha logrado apreciar, la hipótesis de trabajo planteada se confirma, pues la buena calidad del juego mutuo entre la agencia y el mundo, o aspectos del mundo, tiene efectos positivos sobre el estado de salud mental de los adolescentes tempranos. En especial, la buena relación con los cuidadores y con la imagen corporal, lo que permite dar cuenta del otro lado de las experiencias adversas y la mala calidad de las relaciones sociales, como las experiencias resonantes asociadas a una buena calidad de las relaciones sociales de las personas, ubicándose, tal como sugiere Rosa, como la contraparte de los eventos generados por relaciones alienantes que se dan en el mundo contemporáneo.

Sin embargo, antes de entrar en este plano hay que hacer algunos comentarios respecto a otros factores que se han destacado en el proceso de análisis de los datos. Una primera mención debe ser, inevitablemente, el factor de la autonomía de acción, que da cuenta de la autoeficacia de los adolescentes tempranos; en esta práctica, que puede entenderse algo ideológicamente como una capacidad de agencia desarrollada, se denota que la alta autonomía de acción en los adolescentes tempranos aumenta la probabilidad de generar síntomas depresivos generales, y es parte relevante de la generación de pensamientos autolesivos. De esta manera, la alta capacidad de acción en los adolescentes tempranos implica una forma de relación social negativa, pues la autonomía total deriva de una relación social cortada o defectuosa entre cuidadores y jóvenes. El paso de la libertad de movimiento, basada en la confianza y la protección de los adolescentes, a una libertad basada en la despreocupación e irresponsabilidad, es el linde de una crisis del sentido moral de una familia o de sus adultos significativos. De hecho, una libertad de autonomía excesiva es una forma de libertad negativa, que implica no tener vínculos que los sujeten al reconocimiento de los otros significativos. De este modo, la autonomía progresiva parece mostrar nuevamente el vigor como concepto y práctica necesaria respecto a los adolescentes tempranos en sus procesos de incorporación al espacio extra-hogar y público, donde la relación entre los “derechos-protección” y los “derechos-libertad” está en una tensión gradual de aumento que debe ser gestionada por los cuidadores (Guimarães, 2022).

Un segundo elemento es la resonancia con la autoimagen corporal. La autoimagen corporal de los adolescentes tempranos es un proceso que está abierto y no ha terminado, no sólo en términos identitarios sino también biológicamente, por lo que esta imagen está situada y se encuentra en un tránsito inevitable hacia otro estadio, presumiblemente, más permanente. A esta condición, propia de cualquier individuo en esta etapa de su ciclo vital, se suma el problema del nuevo contexto social, la cual radicaliza la condición situacional del proceso de formación identitaria, dado que está puesta sobre un mundo acelerado y cambiante (Rosa, 2015). De este modo, los adolescentes tempranos están viviendo cambios transitorios agenciales en un espacio social en proceso de cambio acelerado. Esto implica un proceso que los pone a prueba al intentar definir una forma en un mundo que cada vez permite menos llegar a definir dicha forma antes de que se deba adquirir otra. Como ya se mencionó, la posibilidad de sincronización con el mundo implica la multiplicación de la alienación y lo que Honneth llama autorreificación, que tiene como riesgo constante el burnout; la alternativa es vivir la desincronización, donde la situación de náufrago sin control es lo que aparece; así, el cambio situacional de la identidad es lo único permanente. Es aquí donde la búsqueda de una identidad que otorgue estabilidad subjetiva se abre camino hacia el fundamentalismo identitario para quienes ya no pueden sincronizarse, pues este fundamentalismo identitario como una identidad social que define y otorga sentido trascendente a los individuos permite encontrar un “contrahorizonte” a la aceleración redundante (Rosa, 2019). Así, sujetos que están en tránsito viven en un mundo acelerado que los impele a transitar cada vez más rápidamente hacia otra identidad, se estacionan en una forma subjetiva como modo de tener un perfil definido y adquirir una presencia social.

Si a esto se le suma la sobreexposición en la época de medios de comunicación interactivos como Internet, lugar donde la exposición a comentarios indeseados y desagradables no sólo es imposible de controlar, sino que, además, permanece en el tiempo en las plataformas, con la posibilidad de afectar constantemente la imagen y la autoimagen de los adolescentes y futuros adultos, implica procesos que dificultan cada vez más la resonancia e incluso la resiliencia. Esto sucede puesto que la disolución de la acción y de la comunicación en el tiempo y en el espacio, característica fundamental del mundo co-presencial, simplemente se pierde, haciendo que la resiliencia de la identidad de los adolescentes esté constantemente sometida a prueba en su tránsito a la adultez. Este elemento de la relación con la identidad debe ser objeto de investigaciones propias, donde, a modo sólo de anticipo, las relaciones de resonancia con cuidadores tienen una relación con la resonancia con la imagen corporal, aún positiva y significativa, aunque baja (0.30). La autoimagen, entonces, será uno de los problemas que enfrentarán los adolescentes tempranos y futuros adultos, donde el peso que tendrán los medios de comunicación de masas y los interactivos, las relaciones con sus pares y los medios de comunicación interactivos, pueden entrar en relaciones difíciles de prever.

En el caso de las relaciones resonantes con los cuidadores, tienen importancia en la no generación de síntomas depresivos y un peso mayor en la no generación de pensamientos autolesivos. Presentar una buena relación con cuidadores implica la capacidad de tener una presencia ante los cuidadores y que estos los consideren en sus decisiones, probar su autoeficacia en el mundo interviniendo con voz y acción en él, además de sentirse protegidos. Esto implica, inevitablemente, que las formas de relaciones familiares están en proceso de cambio, pues a pesar de las condiciones asimétricas y formales de las familias, al ser incluidos o informados en las decisiones, el proceso de cambio hacia la adultez ha comenzado a generarse. Lo interesante que presentan las relaciones resonantes con cuidadores, al contrario del problema de la resonancia con el barrio o con la resonancia corporal, es que sólo esta relación social está relativamente al alcance de la acción pública, aunque eso no implica que esté disponible. La condición de producir una disposición a la resonancia por parte de cuidadores en el hogar y la escuela hacia los adolescentes tempranos es una posibilidad de un estilo de proyectos educativos y de pedagogía, muy distinto al de la competencia por competencias, que sólo incorpora elementos del rendimiento como modo de evitar la desincronización, donde la pedagogía contextual y el aprendizaje significativo (Freire, 2012) vuelven a tener un papel preponderante, esta vez no sólo para poner “mundo” a abstractas matematizaciones (Husserl, 2008) y mejorar el aprendizaje, sino para conectar de modo resonante a los adolescentes tempranos con sus otros significativos. Así, sólo a través de esta relación social es posible abrir paso a una política relativamente directa que intente resolver el problema de las relaciones resonantes entre cuidadores y jóvenes. Esta posibilidad no la tienen ni los intentos de mejorar la cohesión social del barrio, situación no disponible y sólo posible de abordar con políticas con impacto indirecto dado el nivel de emergencia social involucrado en el proceso, ya que implica agencias como el gobierno local o central entrando en estructuras complejas como relaciones de relaciones antes de poder afectar la cohesión social en un vecindario (Archer, 2009). Tampoco la autoimagen corporal positiva está al alcance pues, otra vez, el nivel de emergencia trasciende las posibilidades de la política local, nacional o global, además de ser un proceso que se desarrolla en el plano de realidad de las formas culturales como conceptos y patrones de belleza (Archer, 1997), que no se pueden intervenir sin que se descarten efectos no deseados.

En cambio, una educación para la resonancia con el mundo es una forma de generación de relaciones que sí tiene la posibilidad de transformar los modos en que se relacionan los adolescentes tempranos con este. Es una forma de relaciones con los estudiantes que se realiza por parte de profesores y tendencias pedagógicas que apuestan a abrirse y conmover con los conocimientos e ideas que se transmiten. Esto implica que una educación para la contemporaneidad no debe ser sólo la intensificación especializada del rendimiento en materias altamente demandadas por los mercados de trabajo, pues también implica considerar que los estudiantes penetren en esas secciones del mundo y las rebasen, explorando nuevos caminos con una disposición a conectarse profundamente con esos planos. Esto último, hay que señalarlo, no se logra sólo con el impulso cósico del rendimiento, pues requiere una confianza personal que va más allá de las probabilidades en contra, trascendiendo la posibilidad de control, en un más allá que es la romántica disposición a la resonancia con el mundo.

Bibliografía

Archer, Margaret (1997). Cultura y teoría social. Buenos Aires: Nueva Visión.

Archer, Margaret (2000). Being Human: The Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press.

Archer, Margaret (2007). Making our way through the World: Human Reflexivity and Social Mobility. Cambridge: Cambridge University Press.

Archer, Margaret (2009). Realismo social: el enfoque morfogenético. Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado.

Barrón, Ana, y Esteban Sánchez (2001). “Estructura social, apoyo social y salud mental”. Psicothema 13 (1): 17-23. Disponible en <https://www.psicothema.com/pdf/408.pdf>.

Bauman, Zygmunt (2002). Modernidad líquida. México: Fondo de Cultura Económica.

Blum, Robert, Mengmeng Li y Gia Naranjo-Rivera (2019). “Measuring adverse child experiences among young adolescents globally: Relationships with depressive symptoms and violence perpetration”. Journal of Adolescent Health 65 (1): 86-93. Disponible en <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.01.020>.

Blum, Robert, Mengmeng Li, Ifta Choiriyyah, Quinn Barnette, Kristien Michielson y Krinstin Mmari (2021). “Body satisfaction in early adolescence: A multisite comparison”. Journal of Adolescent Health 69 (1): S39-S46. Disponible en <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.03.009>.

Boltanski, Luc (2014). De la crítica: compendio de sociología de la emancipación. Madrid: Akal.

Breilh, Jaime (2013). “La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública (salud colectiva)”. Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública 31: 13-27. Disponible en <https://doi.org/10.17533/udea.rfnsp.16637>.

Breilh, Jaime (2023). Epidemiología crítica y la salud de los pueblos. Ciencia ética y valiente en una civilización malsana. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Cardona, Jaiberth (2016). “Determinantes y determinación social de la salud como confluencia de la salud pública, la epidemiología y la clínica”. Archivos de Medicina (Manizales) 16 (1): 183-191. Disponible en <https://doi.org/10.30554/archmed.16.1.1090.2016>.

Carreteiro, Teresa (2003). “Sofrimentos sociais em debate”. Psicologia usp 14 (3): 57-72. Disponible en <https://doi.org/10.1590/S0103-65642003000300006>.

Durkheim, Émile (2004). El suicidio. Madrid: Losada.

Eslava Castañeda, Juan (2017). “Pensando la determinación social del proceso salud-enfermedad”. Revista de Salud Pública 19 (3): 396-403. Disponible en <https://doi.org/10.15446/rsap.v19n3.68467>.

Fine, Shoshanna, Robert Blum, Judith K. Bass, Aimée Lulebo, Anggriyani Pinandari, William Stones, Siswanto Wilopo, Xianyun Zuo y Raschelle Musci (2023). “A latent class approach to understanding patterns of emotional and behavioral problems among early adolescents across four low- and middle-income countries”. Development and Psychopathology 35 (4): 1684-1700. Disponible en <https://doi.org/10.1017/S0954579422000384>.

Freire, Paulo (2012). Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Giddens, Anthony (1995). La constitución de la sociedad: bases para una teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu.

Goffman, Erving (2008). Estigma: la identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu.

Goffman, Erving (2009). Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Buenos Aires: Amorrortu.

Guimarães, André (2022). “Infancia, reconocimiento y salud mental: posibles articulaciones ante la investigación social”. Revista Infancia, Educación y Aprendizaje 8 (1): 52-65. Disponible en <https://doi.org/10.22370/ieya.2022.8.1.2518>.

Habermas, Jürgen (2003). Teoría de la acción comunicativa, Vol. 2. Madrid: Taurus.

Honneth, Axel (1997). La lucha por el reconocimiento. Madrid: Crítica.

Honneth, Axel (2006). “El reconocimiento como ideología”. Isegoría 0 (35): 129-150. Disponible en <https://doi.org/10.3989/isegoria.2006.i35.33>.

Honneth, Axel (2011). La sociedad del desprecio. Madrid: Trotta.

Honneth, Axel (2012). Reificación: un estudio en la teoría del reconocimiento. Madrid: Akal.

Honneth, Axel (2019). Reconocimiento: una historia de las ideas europeas. Madrid: Akal.

Husserl, Edmund (2008). La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Buenos Aires: Prometeo.

Illouz, Eva (2021). El fin del amor: una sociología de las relaciones negativas. Buenos Aires: Katz.

Ingleby, David (ed.) (1982). Psiquiatría crítica. La política de la salud mental. Barcelona: Crítica.

Jiménez, Álvaro, Gabriel Abarca y Cristián Montenegro (2021). “No hay salud mental sin justicia social: desigualdades, determinantes sociales y salud mental en Chile”. Revista de Psiquiatría Clínica 57 (1-2): 7-20. Disponible en <https://revistapsiquiatriaclinica.uchile.cl/index.php/RPSC/article/view/65638>.

King, Vera, Benigna Gerisch y Hartmut Rosa (eds.) (2019). Lost in Perfection: Impacts of Optimisation on Culture and Psyche. Nueva York: Routledge.

Koenig, Leah, Robert Blum, Denese Shervington, Jakevia Green, Mengmeng Li, Hanani Tabana y Caroline Moreau (2021). “Unequal gender norms are related to symptoms of depression among young adolescents: A cross-sectional, cross-cultural study”. Journal of Adolescent Health 69 (1): S47-S55. Disponible en <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.01.023>.

Lipovetsky, Gilles, y Jean Serroy (2018). La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico. Barcelona: Anagrama.

R Core Team (2024). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Foundation for Statistical Computing. Disponible en <https://www.R-project.org/>.

Rhodes, Anne (2014). “Antecedents and sex/gender differences in youth suicidal behavior”. World Journal of Psychiatry 4 (4): 120. Disponible en <https://doi.org/10.5498/wjp.v4.i4.120>.

Rosa, Hartmut (2015). Social Acceleration: A New Theory of Modernity. Nueva York: Columbia Press.

Rosa, Hartmut (2016). Alienación y aceleración: hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. Buenos Aires: Katz.

Rosa, Hartmut (2019). Remedio a la aceleración: Ensayos sobre la resonancia. Barcelona: Ned Ediciones.

Rosa, Hartmut (2020a). Lo indisponible. Barcelona: Herder.

Rosa, Hartmut (2020b). Resonancia: una sociología de la relación con el mundo. Buenos Aires: Katz.

Sayer, Andrew (2005). The Moral Significance of Class. Cambridge: Cambridge University Press.

St. Clair, Michelle, Tim Croudace, Valerie Dunn, Peter Jones, Joe Herbert y Ian Goodyer (2015). “Childhood adversity subtypes and depressive symptoms in early and late adolescence”. Development and Psychopathology 27 (3): 885-899. Disponible en <https://doi.org/10.1017/S0954579414000625>.

Taylor, Charles (1994). La ética de la autenticidad. Barcelona: Paidós.

Toribio, Lorena, Norma González y Hans Oudhof (2018). “Salud mental positiva en adolescentes mexicanos: Diferencias por sexo”. Revista Costarricense de Psicología 37 (2): 131-143. Disponible en <https://doi.org/10.22544/rcps.v37i02.03>.

Wright, Erik (1994). Clases. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Recibido: 9 de abril de 2024

Aceptado: 17 de enero de 2025