Organization and power: Stability of subnational parties in Mexico

Carlos Adrian Jiménez*

*Candidato a doctor en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso-México. Profesor de posgrado en la Universidad de Guanajuato y en la Universidad Iberoamericana de León. Líneas de investigación: partidos políticos y democracias a nivel subnacional, elecciones e inseguridad. orcid: 0009-0005-5499-7648.

Resumen: El artículo analiza la predominancia de los partidos políticos a nivel regional, poniendo énfasis en los factores internos desde un enfoque organizacional. Aunque se reconoce la influencia de factores externos, el análisis se centra en elementos internos de los partidos como la gestión de fragmentaciones, la capacidad burocrático-gubernamental y la gestión legislativa. Asimismo, se ofrece un panorama de la predominancia subnacional en México durante los últimos 25 años. A partir de esta perspectiva, se propone un modelo analítico que combina categorías organizativas y dinámicas de poder para explicar cómo los partidos predominantes mantienen su relevancia y estabilidad en contextos democráticos. Este modelo contribuye al estudio de la política subnacional al ofrecer herramientas metodológicas innovadoras para analizar las interacciones entre lo político y lo social.

Palabras clave: Partidos, gestión interna, organización, conflictos, cohesión.

Abstract: The article analyzes the predominance of political parties at the regional level, emphasizing internal factors from an organizational approach. While acknowledging the influence of external factors, the analysis focuses on internal elements such as the management of fragmentation, bureaucratic-governmental capacity, and legislative management. Additionally, it provides an overview of subnational predominance in Mexico over the last 25 years. From this perspective, we propose an analytical model that combines organizational categories and power dynamics to explain how predominant parties maintain their relevance and stability in democratic contexts. This model contributes to the study of subnational politics by offering innovative methodological tools to analyze the interactions between the political and the social.

Key words: Parties, internal management, organization, conflicts, cohesion.

El desafío organizativo en la predominancia de los partidos políticos

Los partidos políticos suelen ser vistos como organizaciones cuyo objetivo principal es el rendimiento electoral y el control gubernamental (Downs, 1957). Un fenómeno particular en democracias competitivas es el de los partidos predominantes, definidos por su capacidad para mantener una ventaja electoral significativa durante al menos tres periodos consecutivos, en sistemas políticos competitivos y pluralistas (Sartori, 1999; Brownlee, 2007; Greene, 2010; Vaca, 2019).

La permanencia de estos partidos ha sido explicada principalmente por factores externos, como el diseño institucional, la trayectoria histórica, las coyunturas sociales y económicas, y la organización de campañas. Sin embargo, considerar únicamente estas variables resulta restrictivo (Ibarra, 2013; Boucek, 2012). Factores internos como las tensiones generadas por las facciones partidarias, los procesos de selección de candidaturas y las dinámicas ideológicas, también son cruciales (Duverger, 1954: 183; Katz, 2014).

En los partidos políticos cuyo crecimiento es prolongado, suelen existir diferencias internas que se agudizan en momentos específicos tales como los procesos de selección de candidaturas y procesos de producción de políticas públicas (Katz, 2014), por mencionar algunos. Este pluralismo que surge al interior de los partidos y que amenaza su estabilidad, tiene que ver con las distintas interpretaciones de las ideas fundacionales, el desarrollo de proyectos políticos disímiles, diferentes motivaciones personales de participación o con el afecto hacia un líder del partido en específico.

De acuerdo con Boucek (2012: 2), la dificultad para que los partidos predominantes mantengan el poder radica en cuatro puntos fundamentales: recursos políticos y competencia interna; heterogeneidad y pluralismo ideológico; atracción de políticos arribistas, y el equilibrio entre objetivos colectivos y carreras individuales.

En primer lugar, el éxito electoral se traduce en una mayor disponibilidad de recursos políticos como financiamiento, acceso a medios de comunicación y redes de apoyo dentro del gobierno. La abundancia de estos recursos genera competencia interna por su control y distribución, lo que puede derivar en conflictos que debilitan la cohesión del partido. En segundo lugar, los partidos predominantes suelen ser ideológicamente heterogéneos, lo que refleja su capacidad para atraer una amplia base de apoyo. Sin embargo, esta diversidad incrementa la posibilidad de conflictos internos, ya que las distintas facciones pueden tener agendas y prioridades diferentes, resultando en divisiones que debilitan la unidad del partido. Además, los partidos predominantes atraen a políticos arribistas, motivados por ambiciones personales más que por la ideología del partido. Esta afluencia de nuevos miembros puede avivar rivalidades internas y fragmentar la cohesión del partido, ya que desafían el estatus quo y las jerarquías establecidas.

Por último, la importancia de los cargos públicos puede alterar el equilibrio entre los objetivos colectivos del partido y las carreras individuales de los políticos. A medida que los políticos se enfocan en asegurar y mantener sus posiciones, pueden desarrollar lealtades personalistas, erosionando la cohesión y disciplina interna del partido, y dificultando su capacidad para mantener el poder a largo plazo.

Así, la capacidad de los partidos políticos para mantener la cohesión interna a largo plazo es crucial para la predominancia de un solo partido en el gobierno, a pesar de las presiones competitivas y los conflictos internos (Bogaards y Boucek, 2010). Desde esta perspectiva, los aspectos organizativos son determinantes significativos de la predominancia partidista.

Hablar de este fenómeno a nivel regional es particularmente interesante porque contrasta con la alternancia política que suele observarse a nivel nacional en países donde existen elecciones libres, competitivas y periódicas. Mientras que a nivel nacional puede haber cambios de gobierno que reflejan la competencia electoral y la diversidad política, a nivel local algunos partidos logran mantener un dominio prolongado. Además, la influencia del partido a nivel central impacta su organización y funcionamiento a nivel local. Esto sugiere que las dinámicas políticas y las estructuras institucionales a nivel regional pueden favorecer la estabilidad de ciertos partidos, incluso en contextos democráticos donde se promueve la competencia electoral como principio fundamental. Estos aspectos conducen a una pregunta esencial, a saber: ¿cuáles son los factores organizativos internos que explican la predominancia de los partidos a nivel subnacional?

Revisión de las explicaciones sobre la predominancia

de los partidos

La permanencia de los partidos predominantes a nivel subnacional responde a factores diversos que incluyen tanto estrategias democráticas como no democráticas. Entre las primeras se encuentran la movilización del electorado mediante propuestas atractivas, la construcción de coaliciones y el fortalecimiento de sus cuadros políticos para garantizar una presencia consistente, entre otras. Por otro lado, las estrategias no democráticas abarcan prácticas como el desvío de recursos públicos (Hicken, 2011; Greene, 2010); el uso de redes personalistas de clientelismo y patronazgo (Schröter, 2010; Coppedge, 1993: 262), y la transformación de agencias gubernamentales en herramientas de campaña, utilizando recursos estatales para asegurar ventajas competitivas (Magaloni, 2006). Estas prácticas no sólo sesgan la competencia electoral, sino que también refuerzan la posición del partido predominante al dificultar una competencia equitativa (Greene, 2010).

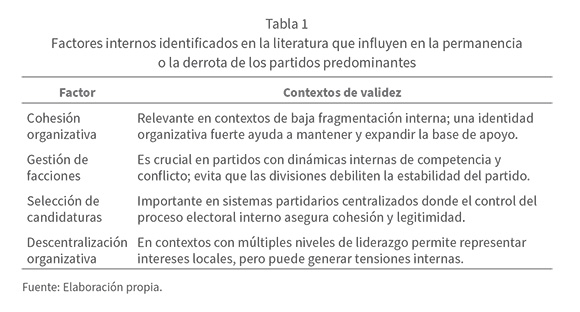

Además, la complejidad organizativa de los partidos se incrementa cuando sus estrategias aseguran su permanencia, ya que gestionan un volumen creciente de recursos, actores y grupos, lo que implica desafíos internos significativos (Ibarra, 2013; Boucek, 2012). Por tanto, los estudios que abordan este fenómeno suelen dividirse en dos categorías principales: 1) factores externos, como la autonomía subnacional, el acceso a recursos estatales y las redes de clientelismo (De Remes, 1999; Giraudy, 2009; Albertus, 2015; Lucardi 2016); y 2) factores internos, relacionados con la cohesión organizativa en diversas etapas por las cuales atraviesa el partido. Aunque los factores externos aportan una explicación importante para comprender la predominancia partidista, este trabajo prioriza los factores internos como base para proponer un marco analítico que permita explorar el contexto organizativo de los partidos predominantes en sistemas democráticos a nivel subnacional.

Factores internos

Como ya se anunciaba, considerar sólo las variables externas como influyentes en el surgimiento, durabilidad, disminución e implosión de los partidos predominantes resulta muy restrictivo (Bogaards y Boucek, 2010; Boucek, 2012; Ibarra, 2013).

Buena parte de los estudios al respecto se enfocan en análisis organizacional y de dinámica interna, utilizando datos cualitativos de entrevistas y estudios de caso, así como métodos cuantitativos que examinan patrones de votación y afiliación partidista para evaluar el impacto de factores como la estructura del partido, los sistemas de selección de candidaturas y la cohesión interna. A su vez, hay investigaciones que se han centrado en el análisis de facciones y competencia interna, sobre todo en contextos donde la fragmentación puede debilitar la estabilidad partidaria; en cambio, en sistemas con partidos fuertemente centralizados y con mecanismos de selección de candidatos muy controlados, los estudios sobre burocratización y control de las élites tienden a ser más relevantes.

Específicamente, Boucek (2012) pone énfasis en cuestiones como la estructura del partido, el sistema de selección de candidaturas, las reglas y procedimientos internos, y el liderazgo, que pueden influir en la dinámica de las facciones y en la capacidad de un partido para mantener su predominancia o dominancia en un determinado territorio. La capacidad del partido para manejar y regular la competencia interna y el conflicto es fundamental para su estabilidad y continuidad en el poder. Por su parte, hay trabajos como los de Moufahim, Reedy y Humphreys (2015) y Buchanan (1974), que sostienen que la cohesión interna de los partidos depende de la capacidad de estos para construir una identidad organizativa que ayuda a mantener y expandir su base de apoyo.

Vaca (2019) analiza la dinámica política de las provincias argentinas, centrándose en la interacción entre los partidos provinciales y el gobierno nacional. Utilizando un enfoque multidisciplinario, examina la tensión entre autonomía e interacción multinivel, así como la baja institucionalización y flexibilidad de los partidos provinciales. Vaca propone un modelo explicativo que destaca el papel del faccionalismo interno y el apoyo externo en la transformación de sistemas de partidos provinciales. A través del estudio de casos como Jujuy y Corrientes, concluye que las rupturas internas con respaldo federal son determinantes en las alternancias políticas provinciales. Además, resalta la importancia de la cohesión interna del partido en el poder y la gestión de la relación con el gobierno nacional para mantener la estabilidad política. Su investigación plantea nuevas líneas de estudio como la comparación de provincias con alta competitividad política y el análisis de la calidad de la democracia subnacional, contribuyendo así al entendimiento de la política provincial en Argentina.

Los aspectos antes mencionados conducen al análisis de las estructuras, espacios y momentos en donde se presentan las interacciones intrapartidistas. Para estudiar la vida interna de los partidos políticos la mayoría de los trabajos ha puesto atención en el escenario organizacional: por un lado, el estudio de su estructura y funcionamiento general y, por otro, su dinámica rumbo al proceso electoral, es decir, el proceso de selección de candidaturas (PSC).

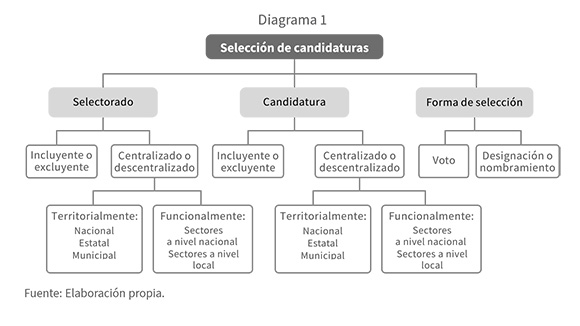

Al respecto, en la literatura existente se han propuesto varios aspectos clave para el análisis del PSC (Hazan y Rahat, 2009; Freidenberg y Alcántara, 2009; Freidenberg y Došek, 2016): en primer lugar, está el grado de regulación legal o control privado que ejercen los mismos partidos sobre el proceso. En segundo lugar, están los requisitos para las candidaturas. En tercero, el grado de centralización versus el de descentralización del proceso en donde dicha descentralización puede ser territorial o funcional. Un cuarto aspecto es la inclusividad del proceso y el grado de participación en éste. Esto es a menudo denominado como el selectorado. Quinto, el sistema de selección que puede ser por medio de votación o por medio de nombramiento para elegir a el(los) candidato(s) (Field y Siavelis, 2009: 62).

Reuven Hazan y Gideon Rahat (2009) analizan cuatro aspectos clave en la selección de candidatos dentro de los partidos políticos: el selectorado, la candidatura, la descentralización y el método de votación versus nombramiento. Estos criterios ayudan a comprender la dinámica interna de los partidos y su incidencia en la pérdida de predominancia.

El selectorado, entendido como el grupo encargado de elegir a los candidatos, puede variar en cuanto a su nivel de inclusión. En algunos casos se extiende al electorado en general, promoviendo una mayor apertura y participación, mientras que en otros es controlado por unos pocos líderes, lo que centraliza el poder y limita la inclusión (Field y Siavelis, 2009: 63). Esta exclusión a menudo genera descontento entre los miembros y debilita la cohesión interna del partido.

Por otro lado, el criterio de candidatura se centra en quién puede postularse como candidato. Este factor refleja el grado de apertura del partido hacia la sociedad. Algunos partidos imponen requisitos estrictos, lo que reduce la representatividad, mientras que otros permiten una postulación más libre. Sin embargo, tanto la exclusión excesiva como la flexibilidad absoluta en las candidaturas pueden generar conflictos internos que debilitan la estabilidad y legitimidad del partido.

La descentralización, en cambio, se refiere al nivel en el que se distribuye el poder en el proceso de selección, sin necesariamente implicar mayor inclusión. En muchos casos, la descentralización representa una transferencia de poder del liderazgo nacional a los niveles locales. Aunque este cambio puede fortalecer la representación de intereses específicos, también puede generar tensiones entre distintos niveles de liderazgo, lo cual impacta la cohesión del partido y limita su capacidad de proyectarse como una organización sólida y coherente.

Finalmente, el criterio de votación versus nombramiento permite observar cómo los métodos de selección pueden fortalecer o dividir al partido. La elección de candidatos mediante votación abierta fomenta el respaldo de las bases y la unidad interna, mientras que los nombramientos tienden a acentuar divisiones y conflictos entre los sectores del partido. Estos efectos se intensifican en contextos de elecciones generales, donde el nivel de cohesión es crucial para la eficacia del partido en la contienda electoral.

Así, este marco de análisis permite entender cómo las estructuras de selección afectan la estabilidad organizativa de los partidos. La falta de inclusión y la centralización excesiva, junto con métodos de selección que no representan adecuadamente a las bases, contribuyen a desconectar al partido de sus seguidores, limitando su legitimidad y, en consecuencia, su predominancia en el sistema político. Enseguida se presenta un mapa conceptual (figura 1) que se basa en los criterios anteriores para establecer un marco analítico que sirva para entender lo que pasa al interior del partido en forma clara y en un nivel de análisis más dinámico.

La etapa de los PSC es uno de los momentos en donde mejor se observan no sólo los enfrentamientos entre las facciones sino su existencia misma y su capacidad de cohesión; sin embargo, la vida interna del partido no se limita a estos procesos, sino que es posible investigar sobre dinámicas continuas o permanentes de los partidos, como se discute a continuación.

La influencia de lo organizacional en la permanencia o declive

del partido

Investigar la estructura organizacional y las actividades de quienes conviven en los partidos predominantes —formando grupos, ajustándose a las instituciones y tomando decisiones—, es importante porque la complejidad de la vida interna de éstos radica en los diversos procesos a los que se enfrentan. Sus formas organizativas, sus actividades y sus objetivos se acoplan a dichos procesos y, en la medida en que esto se logre con éxito, es posible que se prolongue la dominancia del propio partido en el sistema político. Algunos especialistas han argumentado la necesidad de hacer análisis de las dinámicas internas de los partidos políticos para entender su influencia en su actuación. En general, estudiar a los partidos desde lo organizacional implica retos importantes, principalmente debido a la falta de integración de este enfoque en la literatura existente. Aunque esta teoría ha sido ampliamente aplicada en otras áreas, su uso en el análisis de organizaciones partidistas es aún limitado (Pizzimenti, 2023). Esto ha creado un vacío que dificulta entender a fondo las dinámicas internas de los partidos políticos.

Si bien es cierto que los primeros estudios sobre partidos políticos ya destacaban la importancia de su estructura organizacional (Ostrogorski, 1964; Michels, 1969; Duverger, 1954; Panebianco, 1982; Von Beyme, 1985), gran parte de estos análisis se han desarrollado desde enfoques propios de la ciencia política. Por otro lado, el campo de los estudios organizacionales ha tendido a considerar a los partidos políticos como un objeto de estudio secundario, lo que ha limitado tanto el alcance como la profundidad de las investigaciones en este ámbito (De la Rosa y Contreras, 2007).

Sin embargo, uno de los autores que aborda de manera puntual el estudio de los partidos políticos desde el enfoque organizacional es Frank Sorauf (1967), quien plantea un análisis funcionalista poniendo énfasis en las tareas, procesos y funciones en las llamadas “tres caras del partido”: como organización, como competidor en las elecciones y como partido en el gobierno.

Por otra parte, Joseph Schlesinger (1965) estudia a la organización de un partido político tomando en cuenta a los integrantes que luchan por espacios de control en los diversos escenarios del partido, es decir, desde una visión de acción racional (que no es la única perspectiva desde la que se pueden analizar los partidos políticos). Se preocupa por estudiar los objetivos y actividades de los individuos como actores racionales dentro de las estructuras del partido político.

Un trabajo relativamente reciente en México es el de Julio César Contreras (2012), quien estudia ambas dimensiones (la de las estructuras y la de los partisanos) del Partido Revolucionario Institucional, pero que además ofrece en el tercer capítulo de su obra una generosa revisión literaria sobre los diferentes enfoques y modelos de estudio de los partidos políticos, entre los que se destacan: la perspectiva modélica (Attali, 1974; Osborne, 1995; Schreiber, 2014; Weakliem, 1995); la de élites (Michels, 1969); la histórica (Ostrogorski, 1964); la comportamentalista (Strom, 1990) y, desde luego, la organizacional (Katz y Mair, 1955; Schlesinger, 1965; Sorauf, 1967; Panebianco, 1982; Charlot, 1991; Schwartz, 1994; Duverger, 1954).

Algunas investigaciones se centran en las dinámicas entre fracciones. Al respecto se ha mencionado ya que los trabajos de Boucek presentan conceptualizaciones imprescindibles alrededor de las dinámicas intrapartidarias que originan la formación y consolidación de facciones dentro de los partidos políticos. Las facciones surgen a partir de diferencias en torno a intereses, ideologías, políticas o liderazgos, y se consolidan a través de la formación de coaliciones y la búsqueda de poder y recursos dentro del partido, lo que complejiza la vida interna de los partidos y plantea un reto a la estabilidad de éstos.

Hay, por otra parte, trabajos que se enfocan en las tensiones no sólo entre facciones sino entre los grupos burocráticos y los grupos políticos dentro del partido. Los grupos burocráticos se encargan de las cuestiones administrativas y técnicas, mientras que los grupos políticos se dedican a la formulación de políticas y a la movilización electoral, entre otras actividades relacionadas. Las tensiones pueden surgir debido a la resistencia al cambio, diferencias en las prioridades y una comunicación deficiente entre estos grupos. Además, los políticos pueden priorizar objetivos políticos inmediatos y estar sujetos a plazos, lo que puede chocar con los procedimientos y requerimientos administrativos de los grupos burocráticos. Se lo ha llamado “efecto de la esquizofrenia organizacional” cuando se percibe que lo gerencial comienza a dominar sobre la ideología o los principios del partido (Arellano y Figueras, 2001: 57). Esta situación puede llevar a un conflicto entre la administración y la política dentro de la organización.

También está el “efecto bifurcación”, en donde se entiende que constantemente se establecen negociaciones entre los actores individuales o grupos que buscan alcanzar metas organizacionales y pueden variar según la posición y el poder de cada actor. El efecto de bifurcación se produce cuando los recursos movilizados por los actores son diferentes y tienen percepciones divergentes de los problemas organizacionales (Arellano y Figueras, 2001: 58).

Es importante abordar el análisis de estos dos escenarios (el burocrático y el político) pues ambos están imbricados y la estabilidad y cohesión interna del partido depende en buena medida de sus interacciones y formación de redes. En este sentido, en el análisis de Tejera y Rodríguez (2012) sobre la permanencia del Partido de la Revolución Democrática (prd) en la Ciudad de México, se destaca la importancia de factores como la formación de redes políticas y la competencia interna en el partido. En cuanto al primero, el estudio resalta que estas redes actúan como estructuras de apoyo político-

territorial, permitiendo a líderes políticos ascender y negociar recursos dentro del partido. Mientras que la competencia intrapartidaria, lejos de debilitar al prd, fortalece estas redes y amplía su influencia en distintos territorios. La fragmentación de la identidad partidaria y la subordinación de la participación ciudadana a la gobernanza también se abordan como elementos que influyen en la permanencia del partido en el poder.

Otra investigación a nivel subnacional que considera los factores internos de los partidos como determinante del comportamiento electoral, en este caso, es la de Martínez (2014), en donde se evalúan los realineamientos electorales en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Coahuila (2000-2012). Aquí se comparan los factores partidistas que impulsaron la volatilidad del voto, identificando conflictos internos y su relación con movimientos electorales. Los estados exhiben desalineamientos/realineamientos, siendo Aguascalientes, Baja California Sur y Campeche más volátiles, mientras Coahuila muestra menor variabilidad en las preferencias electorales. Se descubrió que las luchas internas del pri, especialmente en las tres primeras entidades, generaron cambios abruptos hacia partidos opositores. Aunque los comicios subnacionales son más competitivos, esto se atribuye al fortalecimiento de partidos contrarios al pri y no al surgimiento de nuevos partidos. Estos hallazgos remarcan la influencia de los conflictos internos en los partidos y su impacto directo en los patrones de voto, subrayando la necesidad de comprender la dinámica interna de las organizaciones políticas para interpretar los cambios electorales.

Las asimetrías en la oferta y la demanda de recompensas de partidos predominantes también son relevantes. Dada la limitada oferta de recompensas en el gobierno, siempre habrá un nivel de exclusión y ventaja de la élite dentro de los partidos políticos. La presión para recibir recompensas aumenta debido a las crecientes expectativas de carrera. ¿Cómo es que los partidos de larga duración gestionan tales tensiones entre las facciones aminorando las posibilidades de derrota?

Se puede inferir de los propios trabajos de Boucek la dificultad de responder a esta pregunta, pues si bien la construcción de coaliciones faccionales puede ser la forma para que los partidos predominantes obtengan el apoyo mayoritario en la toma de decisiones, la competencia interna, vinculada a esos problemas de exclusión y prolongación de las élites, permanece.

Algunos estudios han abordado la cuestión de cómo los partidos pueden evitar caer en la oligarquía y cómo los sistemas electorales pueden influir en la competencia política y la estructura organizativa de los partidos. En relación con la llamada “ley de hierro de la oligarquía” de Michels, Diefenbach (2019: 546) argumenta que no es inevitable y sugiere que la democracia interna, la rotación de líderes, la rendición de cuentas, la transparencia y la participación directa de los miembros pueden ayudar a prevenir la oligarquía en las organizaciones democráticas; sin embargo, esto representa retos a la eficiencia de los partidos en la toma de decisiones en general y en el ámbito electoral en lo particular (Espejel y Díaz, 2022). Por su parte, Ringel (2019) sostiene que la transparencia y la información “secreta” en la organización interna de un partido político son dos aspectos que pueden coexistir y deben ser examinados en conjunto para comprender la complejidad de la vida organizativa de los partidos políticos. Se intuye que no es fácil que un partido decida transparentar sus procesos, pues apostar por la efectividad y el rendimiento electoral podría ser perjudicial y abonar a su derrota electoral. La gestión de la información y la comunicación son factores clave en la construcción y articulación de la identidad organizativa de un partido, lo que puede tener implicaciones importantes para su capacidad de mantenerse como partido predominante en ciertas regiones o subniveles de gobierno.

La revisión de las variables internas que influyen en los partidos predominantes constituye una aproximación para identificar los elementos clave al abordar este fenómeno. En este sentido, resulta imprescindible avanzar hacia una definición precisa de lo que se entiende por partido predominante, adoptando una perspectiva que incorpore aspectos organizativos, ya que estos son centrales para el presente trabajo. Este enfoque permitirá, posteriormente, plantear una propuesta robusta de categorías y herramientas metodológicas orientadas a analizar el funcionamiento organizacional de estos partidos a nivel subnacional en contextos democráticos.

¿Qué es un partido político predominante?

Para entender la predominancia de los partidos es fundamental considerar el contexto de los sistemas de partidos. De acuerdo con Pempel (1990: 4), la diferencia entre un sistema de partido dominante y uno predominante radica en el contexto en el que operan. Un partido dominante ejerce un control absoluto del poder político en un país, independientemente de si compite en un sistema de partidos pluralista o no. En contraste, un sistema de partido predominante implica la existencia de una competencia electoral real, donde otros partidos políticos compiten en elecciones regulares y justas. Aunque el partido predominante puede tener la mayoría de los escaños en el Congreso y ventajas en el acceso a los recursos del Estado, aún debe enfrentarse a otros partidos para ganarse el apoyo electoral de los votantes (Coşkun, 2016: 322).

Por lo tanto, un partido político predominante a nivel subnacional puede definirse inicialmente como aquel que supera consistentemente a sus competidores en elecciones dentro de una jurisdicción subnacional específica. Este partido logra frecuentes victorias electorales, mostrando una fortaleza electoral sólida y continua en comparación con otros partidos en el ámbito subnacional. Aunque existen múltiples partidos en la región, el partido predominante se destaca por mantener su posición de liderazgo. La temporalidad es crucial, evaluándose la duración de este predominio en función de periodos consecutivos en el poder. A pesar de su liderazgo, el sistema subnacional sigue siendo competitivo y pluralista, permitiendo la coexistencia de otros partidos como competidores legítimos aunque posiblemente menos eficaces.

Estos partidos predominantes logran instalarse en una posición central del poder y eventualmente un control considerable en un sistema político, lo que le permite ganar elecciones de manera consistente y mantenerse en el poder durante largos periodos. Los partidos utilizan recursos tanto democráticos —tales como la movilización de votantes a través de campañas electorales efectivas, la oferta de plataformas políticas que reflejen las preferencias y necesidades de la población y el fomento de la participación de diversos sectores de la sociedad en el proceso político—, como no democráticos —la manipulación del sistema electoral, el uso de recursos estatales para favorecer a sus candidatos y la cooptación de la oposición, lo que complica la existencia de una competencia real y efectiva (Panebianco, 1982; Ishiyama, 1999; Kitschelt et al.,1999; Greene, 2008)—.

Vaca (2019) destaca la importancia de distinguir entre partido predominante y sistema de partido predominante. Si el partido predominante se caracteriza por su éxito electoral recurrente, el sistema de partido predominante se refiere al contexto político en el que este partido opera, permitiendo la participación de otros partidos en las elecciones, aunque el partido predominante se alce con la victoria de manera consistente (Sartori, 1999). Este sistema se encuentra enmarcado en un entorno pluralista, donde la competencia política es legítima, a pesar de la prolongada dominación de un partido.

La distinción crucial entre ambos radica en que el sistema de partido predominante implica un escenario competitivo donde coexisten múltiples partidos (es decir, se habla de un sistema democrático), aunque uno de ellos prevalezca de manera recurrente en las elecciones.

Pero, aunque en un sistema democrático se establecen reglas que fomentan la competencia y la posibilidad de que cualquier partido acceda al gobierno, surge la interrogante sobre qué ocurre con aquellos partidos que han logrado el éxito y la continuidad en el poder bajo estas mismas reglas.

La emergencia de un partido predominante en una región puede indicar que la legitimidad democrática proviene del respaldo continuo y mayoritario de la población a lo largo de su permanencia en el poder. En otras palabras, un partido predominante podría sugerir que ha sido eficaz en la formulación de políticas alineadas con los intereses y aspiraciones de la sociedad. La estabilidad de un gobierno facilita la implementación continua de políticas y proyectos a largo plazo, lo cual podría contribuir al desarrollo y al bienestar social. La estabilidad política y la capacidad de mantener una agenda política coherente son consideradas como indicadores de éxito en una democracia, siempre que hayan surgido de procesos electorales transparentes.

Lo anterior es parte de una discusión continua en los estudios sobre partidos políticos y que además está lejos de acabar. Si bien el éxito de la democracia a menudo se traduce en principios como la alternancia en el poder y la competencia política, también es posible que surjan enclaves de partidos predominantes que, de manera legítima, no necesariamente cumplan con estas premisas. El éxito de una democracia no se puede medir únicamente por la presencia o ausencia de un partido político predominante. Un partido predominante puede ser una realidad legítima dentro de un sistema democrático, siempre que haya sido respaldado a través de procesos justos e igualmente legítimos.

La predominancia en términos del ejercicio del poder

Hasta el momento se ha definido a los partidos predominantes en función de su éxito en el contexto electoral. Sin embargo, aquí se propone que la predominancia se da también en términos de la capacidad de estos partidos para ejercer el poder de manera efectiva. Esta definición se basa en su habilidad para controlar los espacios de incertidumbre dentro del sistema político y en cómo estos partidos gestionan y dominan los diferentes ámbitos del poder político. Esto incluye su capacidad para influir en la formulación de políticas públicas, mantener una sólida organización interna, asegurar la lealtad de los actores clave, y adaptarse a cambios en el entorno político y social.

Los partidos predominantes logran mantenerse en el poder mediante la infiltración y el control de diferentes niveles gubernamentales, asegurando que las estructuras administrativas respondan a sus intereses. Es decir, hay una partidización de tales estructuras y esto incluye la formación de alianzas y coaliciones estratégicas para asegurar una influencia sostenida, el manejo eficaz de los canales de información y los recursos financieros, y la educación de los ciudadanos para consolidar una identidad partidaria leal.

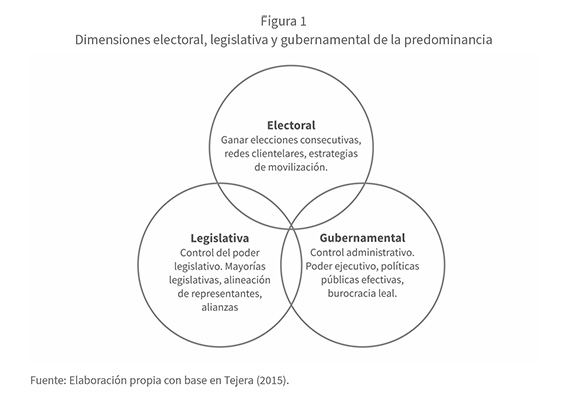

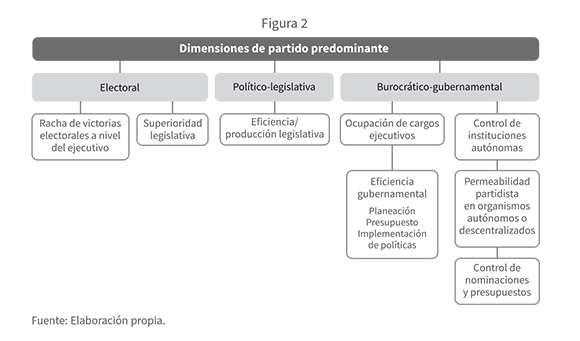

Hasta aquí se entiende al predominio como una cualidad de sobresalir o tener mayor influencia en comparación con otros partidos en un contexto democrático, pues el predominio se da precisamente a partir de la existencia de otras opciones de partidos. Además, para lograr un predominio se necesita el control en varias áreas además de la electoral, a saber, la legislativa y la electoral. Estas dimensiones son interdependientes y se refuerzan mutuamente para consolidar el poder de un partido. Además, es importante destacar el elemento de la eficiencia, pues es a través de ésta que puede comprobarse el ejercicio del poder (Tejera, 2015: 100).

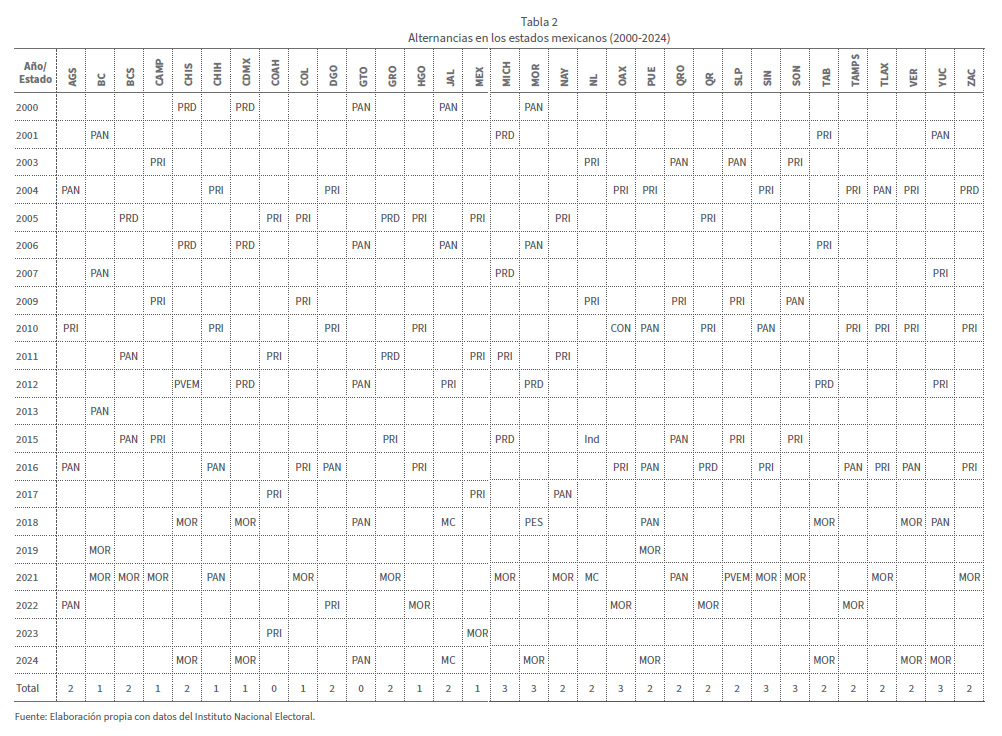

La dimensión electoral, que se ha descrito ya anteriormente, es la base sobre la cual se construye el predominio de un partido. Algunos especialistas sostienen que para ser considerado un partido predominante, este debe ganar elecciones consecutivas (entre tres y cuatro), manteniendo una racha de victorias que asegure su presencia en el poder (Greene, 2007). Se puede optar también por utilizar el número de alternancias como un indicador robusto de la competitividad de los sistemas de partidos a nivel subnacional (Vaca, 2019: 53). La alternancia, al reflejar la posibilidad real de cambio y la existencia de una competencia efectiva, permite clasificar los sistemas de partidos según su grado de apertura o cierre. De esta manera se pueden observar contextos donde la competitividad ha sido limitada, lo que ha permitido a ciertos partidos mantener su predominancia con pocos desafíos significativos, así como escenarios en los que esa estabilidad se vio interrumpida.

Esta dimensión también abarca el ámbito legislativo, es decir, el número de escaños en el Congreso (Sartori, 1999); esto es importante porque es una referencia directa a la necesidad que tiene el partido de negociar con la oposición para lograr mayor productividad gubernamental y legislativa, cuestiones que componen a las dimensiones subsiguientes.

Aquí cobran importancia herramientas como las redes clientelares, que consisten en lazos entre el partido y los ciudadanos mediante intermediarios que proporcionan beneficios directos a cambio de apoyo electoral. Además, el partido debe desarrollar estrategias efectivas para movilizar a los votantes, incluyendo campañas puerta a puerta, uso de medios de comunicación, organización de eventos y asambleas comunitarias.

Esta dimensión electoral funciona como un primer criterio para identificar los casos de predominancia formal. Al respecto, si bien la aportación del presente trabajo es el establecimiento de categorías analíticas y no de una confrontación empírica, es posible observar el panorama de este fenómeno en los estados mexicanos a partir del número de alternancias en el poder desde el inicio de la etapa democrática en México, considerada a partir del año 2000.

Los casos de Coahuila y Guanajuato destacan por el predominio del pri y del pan, respectivamente, en contextos de alternancia subnacional. Lo anterior se ha dado posiblemente gracias a una sólida maquinaria organizativa, cohesión interna, una buena gestión de alianzas estratégicas y la fragmentación de la oposición.

Por su parte, la dimensión legislativa implica el control del poder legislativo y la capacidad de influir en la creación y aprobación de leyes. De acuerdo con Tejera (2015), es vital que el partido tenga una mayoría en las cámaras legislativas, lo que le permite controlar la agenda y asegurar que sus propuestas sean aprobadas. Sin embargo, es posible conseguir control a través de la negociación y formación de alianzas con otros partidos y actores políticos, incluso cuando el partido no tenga una mayoría absoluta. Los representantes legislativos deben estar alineados con los objetivos del partido y trabajar en conjunto para promover su agenda. Esto requiere una estructura partidaria sólida y disciplinada, donde las facciones internas están bien gestionadas.

Debido a que en esta segunda dimensión se pone énfasis en los procesos de negociación, es plausible llamarla dimensión político-legislativa, centrándose precisamente en la eficiencia/producción legislativa. Estos procesos implican la búsqueda de consensos para obtener el apoyo suficiente para su aprobación de leyes, es decir, la existencia de acuerdos depende de interacciones en las que los actores ceden o exigen ciertos puntos para ganar el respaldo de otros miembros del aparato legislativo. Estas negociaciones pueden ser intensas y complejas, ya que diferentes intereses y puntos de vista pueden estar en juego. La predominancia de un partido político supondría la flexibilización de dichas negociaciones, pues los miembros del partido predominante votan o actúan de manera unificada siguiendo la línea política o las directrices establecidas por la cúpula del partido.

La dimensión gubernamental se refiere al control del aparato administrativo del gobierno y la implementación de políticas públicas. Para lograr su predominio, el partido también debe mantener el control de la administración pública: más allá de considerar únicamente la ocupación de cargos en la estructura ejecutiva por actores surgidos del partido, tiene que ver también con la eficiencia administrativa y de gobierno.

Implementar políticas públicas que beneficien a su base electoral y refuercen su apoyo es crucial. Esto incluye programas sociales, infraestructura y servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos

y demuestren la eficiencia del partido en el gobierno. Además, es fundamental desarrollar una burocracia leal al partido, donde los funcionarios públicos están alineados con los objetivos partidarios y trabajan para consolidar su poder; por esta razón, es preciso referirse a esta tercera dimensión como burocrático-gubernamental.

Para lograr dicha eficiencia se requiere la consecución de equilibrios entre los objetivos del partido (que en parte están comprometidos con el electorado); la optimización de recursos (incluidos los programas sociales clientelares); la propia responsabilidad pública de quienes ocupan el cargo y la presión del gobierno nacional (sobre todo si gobierna un partido distinto al subnacional); lo anterior para producir dos resultados fundamentales: políticas públicas legítimas y la continuidad de burocracias profesionales eficientes (Katz, 2014).

La eficiencia burocrático-gubernamental tiene que ver puntualmente con tres aspectos que están ligados entre sí, a saber: la planeación, el presupuesto y la implementación de políticas. La capacidad de planeación se observa en torno a su vinculación presupuestal, lo que se materializa después en el número de políticas o programas estatales que se implementan y que se ajustan a dicha planeación.

La coordinación entre los planes y presupuestos estatales es crucial para asegurarse de que las metas establecidas por el gobierno no queden en el aire. Si no hay un enlace sólido entre ambos, la planificación puede volverse ineficaz al ignorar la viabilidad financiera de las acciones propuestas (Cuervo y Máttar, 2014).

En el momento de la formulación de los planes, se hacen estimaciones de los gastos necesarios y los resultados esperados. Durante la ejecución, se analiza cómo se están asignando los recursos y qué logros se están obteniendo; en este sentido, se habla ya de implementación y ejecución de programas y políticas. La eficiencia gubernamental se encuentra por tanto en la vinculación de estas tres categorías.

El control de las instituciones autónomas es un elemento que también puede describir la eficiencia y la operación organizacional de los partidos predominantes en un contexto determinado.

Este elemento o subdivisión va ligado a la eficiencia burocrático-gubernamental descrita en la dimensión anterior y es referente a la permeabilidad de los organismos autónomos por parte del partido predominante. En los sistemas políticos democráticos, los organismos autónomos gubernamentales juegan un papel fundamental al garantizar la independencia y el equilibrio de poderes. Estos organismos se crean para proteger y salvaguardar aspectos clave de la sociedad como los derechos humanos, la transparencia, la competencia económica y la rendición de cuentas. Sin embargo, la existencia de un partido predominante supone posibilidades para ejercer influencia sobre estos organismos, lo que puede poner en riesgo su autonomía.

Uno de los mecanismos más importantes que podría utilizar el partido predominante para ejercer influencia en los organismos autónomos es mediante los nombramientos y las designaciones de sus titulares. En muchos casos, el poder ejecutivo, ocupado por miembros del partido predominante, tiene la facultad de proponer candidatos para ocupar cargos de alta jerarquía en estos organismos. Al tener el control sobre estas nominaciones, el partido puede asegurarse de que los titulares sean afines a su ideología o intereses políticos.

Otra cuestión que es posible observar para esta dimensión es el control sobre el presupuesto asignado a los organismos autónomos. Si el partido predominante tiene la facultad de aprobar el presupuesto de estos organismos, puede usar esta herramienta para ejercer presión. Reducir el financiamiento o aumentar la dependencia de fondos del gobierno central puede limitar la autonomía de los organismos y su capacidad para llevar a cabo sus funciones de manera independiente.

El predominio de un partido político no depende exclusivamente de su capacidad en una sola dimensión, sino de la integración efectiva de los ámbitos anteriormente descritos. La supremacía electoral proporciona la legitimidad y el apoyo popular necesarios para controlar el poder legislativo y el gubernamental. A su vez, el control legislativo permite la creación de un marco legal favorable que refuerza el poder ejecutivo y facilita la implementación de políticas públicas. Por su parte, la dominación gubernamental asegura la capacidad administrativa para cumplir con las promesas electorales y mantener la lealtad de los votantes, cerrando así parte importante del ciclo del predominio. Por su parte, el control del ámbito institucional es una de las formas más efectivas de observar el poder y la penetración del partido en la vida pública.

Un marco de análisis para estudiar a los partidos políticos predominantes a nivel subnacional

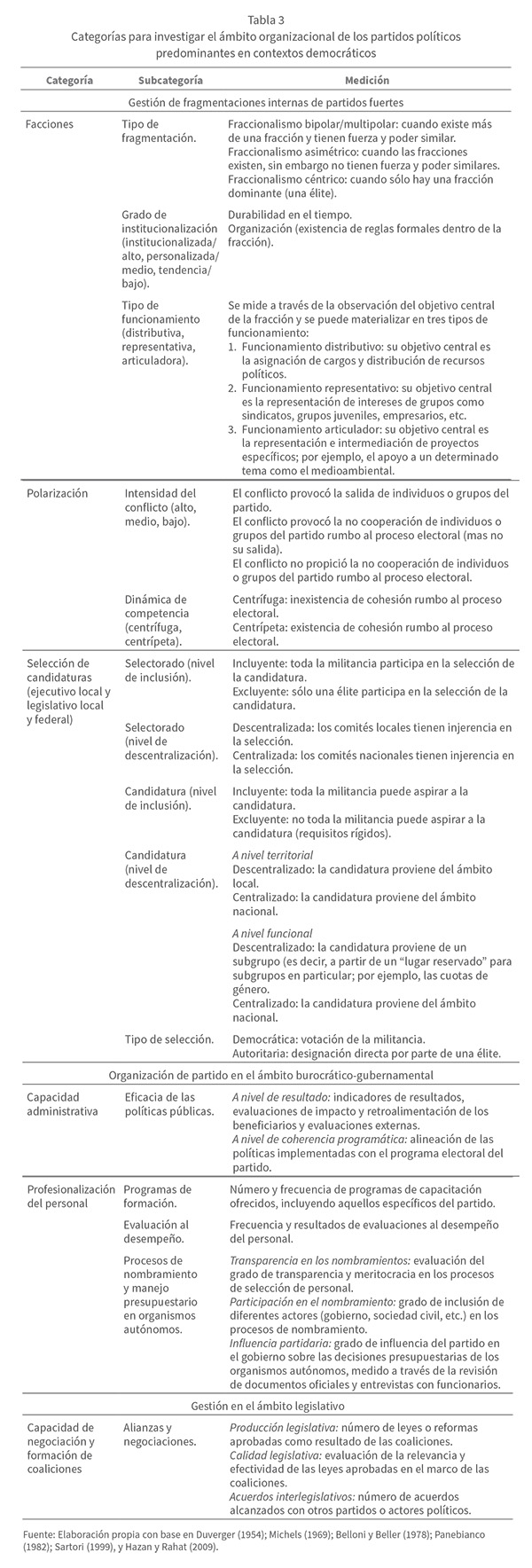

Tomando en cuenta la perspectiva propuesta, se identifican tres áreas principales que resultan fundamentales para investigar los factores organizacionales asociados a su funcionamiento y desempeño, es decir, aspectos relacionados fundamentalmente a lo interaccional. Estas áreas, que actúan como ejes analíticos y categorías clave para el estudio del fenómeno, constituyen el núcleo de la propuesta analítica de esta investigación. En concreto, se trata de: la gestión de las fragmentaciones internas de partidos fuertes (exitosos electoralmente), la organización del partido en el ámbito burocrático-gubernamental y la gestión en el ámbito legislativo.

La organización interna de los partidos predominantes está caracterizada por tensiones y dinámicas que determinan su funcionamiento y permanencia en el poder. Un aspecto clave es la gestión de las fragmentaciones internas, las cuales surgen de las fracciones o tendencias que se forman dentro del partido. Estas fracciones son grupos que se forman en torno a metas instrumentales o identitarias, y su grado de institucionalización varía en función de la formalización de sus estructuras, mecanismos de reclutamiento y cohesión interna. Según su formalización, pueden clasificarse como institucionalizadas, personalizadas o simplemente tendencias (Belloni y Beller, 1978; Köllner y Basedau, 2005). Además, las fracciones se diferencian por su tipo de funcionamiento: distributivo, enfocado en la asignación de recursos y cargos; representativo, que busca atender intereses específicos de grupos, y articulador, que opera como intermediación ideológica (Gutmann, 2003). La intensidad de los conflictos entre estas fracciones puede ser alta, media o baja, dependiendo del nivel de cooperación o confrontación durante procesos electorales.

Otro factor esencial es el proceso de selección de candidaturas tanto para cargos ejecutivos locales como legislativos locales y federales (que son los que normalmente se negocian al interior de los partidos), y que refleja los niveles de inclusión y descentralización en la toma de decisiones. Las candidaturas pueden clasificarse según el grado de apertura del selectorado y la flexibilidad de los requisitos para participar en los procesos. Estos aspectos están condicionados no sólo por los estatutos partidarios, sino también por dinámicas internas como negociaciones, presiones de grupos parapartidarios y disputas entre facciones (Hazan y Rahat, 2009). La existencia de prácticas como votaciones internas o designaciones directas revela el grado de democratización o autoritarismo en la selección de los candidatos.

En el ámbito burocrático-gubernamental, la capacidad administrativa es un indicador clave del desempeño del partido en el gobierno. La eficacia y eficiencia en la implementación de políticas públicas, así como la coherencia programática —la alineación de las políticas con las promesas electorales—, son fundamentales para mantener el apoyo ciudadano. Una administración incompetente puede generar descontento, erosionar la confianza pública y debilitar la lealtad electoral. Además, la profesionalización del personal administrativo refuerza la capacidad del partido para implementar políticas de manera efectiva, mientras que la falta de formación y evaluación genera ineficiencias que afectan su imagen y desempeño (Katz y Mair, 1955). Por otra parte, el control sobre los procesos de nombramiento en organismos autónomos y la gestión presupuestaria, representan herramientas estratégicas para consolidar su predominio institucional. Sin embargo, si estas prácticas son percibidas como corruptas o favorecedoras de intereses particulares, pueden minar la legitimidad del partido y su control institucional.

Finalmente, en el ámbito legislativo, la capacidad de negociación y formación de coaliciones es vital para avanzar en la agenda política del partido. Esto incluye la formación de alianzas estratégicas y la aprobación de reformas o leyes clave que refuercen su control sobre el poder legislativo. Los acuerdos efectivos con otros actores políticos fortalecen la posición del partido, mientras que los fracasos en este ámbito reducen su capacidad de influencia.

Conclusiones

El análisis de los partidos políticos predominantes en contextos democráticos a nivel subnacional nos invita a reflexionar sobre la relación entre las dinámicas organizacionales internas y el ejercicio del poder en escenarios altamente competitivos. Este trabajo ha destacado que la estabilidad y el éxito de estos partidos no dependen exclusivamente de factores externos, como los recursos estatales o la configuración institucional, sino también de la capacidad de las organizaciones partidistas para gestionar tensiones internas, adaptarse a cambios y proyectar cohesión en entornos complejos.

Los factores organizacionales representan una dimensión crítica, aunque a menudo subestimada, del análisis político. Estas dinámicas internas no sólo determinan la eficacia administrativa y legislativa, sino también la capacidad de los partidos para consolidar redes de apoyo, negociar coaliciones y responder a los desafíos de la fragmentación interna. Así, la interacción entre facciones, liderazgos y estructuras burocráticas evidencia lo profundamente político que resulta el proceso organizativo en estas instituciones.

El horizonte de esta línea de investigación debe orientarse hacia una comprensión más rica de las interacciones políticas dentro de los partidos. La toma de decisiones, las negociaciones y las redes de poder que emergen en estos espacios no son meros mecanismos funcionales; son expresiones de las relaciones de poder, las alianzas y los conflictos que definen el carácter político de estas organizaciones. Reconocer esta dimensión permite ampliar el análisis y desarrollar herramientas metodológicas que aborden las complejidades de los partidos predominantes desde una perspectiva más integral.

En este sentido, el marco analítico propuesto aquí busca ser un punto de partida para futuras investigaciones que profundicen en los aspectos organizativos y sus implicaciones en el desempeño electoral, legislativo y gubernamental. Explorar cómo las dinámicas intrapartidistas se vinculan con los resultados políticos ofrece una oportunidad para identificar áreas clave donde intervenir para fortalecer la transparencia, la rendición

de cuentas y, en última instancia, la calidad de la democracia.

Por último, si bien este estudio se ha centrado en las dimensiones organizacionales, aquí se sugiere que una comprensión más completa del fenómeno de la predominancia partidista requerirá abordar también la intersección entre lo organizativo y lo político a nivel externo. Esto incluye analizar cómo las estrategias internas se ven moldeadas por la interacción con otras instituciones y actores en el sistema político, destacando la necesidad de un enfoque interdisciplinario que integre lo organizacional con lo político para avanzar en este campo de estudio.

Bibliografía

Albertus, Michael (2015). “The role of subnational politicians in distributive politics: Political bias in Venezuela’s land reform under Chávez”. Comparative Political Studies 48 (13): 1667-1710.

Arellano, David, y Víctor Figueras (2001). “Partidos políticos como organizaciones esquizofrénicas: el problema de la modernización organizacional”. La Gaceta de Ciencia Política 2 (1): 51-62.

Attali, Jacques (1974). Los modelos políticos. Barcelona: Labor.

Belloni, Frank, y Dennis Beller (1978). “Party and faction: Modes of political competition”. En Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparative Perspective, editado por Frank Belloni y Dennis Beller, 417-450. Santa Barbara y Oxford: ABC-Clio.

Bogaards, Matthijs, y Françoise Boucek (2010). Dominant Political Parties and Democracy: Concepts, Measures, Cases and Comparisons. Londres: Routledge.

Boucek, Françoise (2012). Factional Politics: How Dominant Parties Implode or Stabilize. Londres: Palgrave Macmillan.

Brownlee, Jason (2007). Authoritarianism in an Age of Democratization. Cambridge: Cambridge University Press.

Buchanan, Bruce (1974). “Building organizational commitment: The socialization of managers in work organizations”. Administrative Science Quarterly 19: 533-546.

Bustikova, Lenka, y Cristina Corduneanu-Huci (2017). “Patronage, trust, and state capacity. The historical trajectories of clientelism”. World Politics 69 (2): 277-326.

Charlot, Jean (1991). Los partidos políticos. México: Hispánicas.

Contreras, Julio (2012). Organizaciones de partido político. Estructura y acción concreta en el Partido Revolucionario Institucional. México: El Colegio de San Luis.

Coppedge, Michael (1993). “Parties and society in Mexico and Venezuela: Why competition matters”. Comparative Politics 25 (3): 253-274.

Coşkun, Gülçin (2016). “Does corruption end the dominant party system? A comparative analysis of the Italian and Turkish cases”. European Review 25 (2): 320-336.

Cuervo, Luis, y Jorge Máttar (2014). “Planificación para el desarrollo en América Latina y el Caribe: regreso al futuro. Primer informe de los diálogos ministeriales de planificación”. Serie Gestión Pública núm. 81. Santiago de Chile: CEPAL-ILPES.

De la Rosa, Ayuzbet, y Julio Contreras (2007). “El partido político: entre la ciencia política y los estudios organizacionales”. Polis 3 (2): 17-67.

De Remes, Alain (1999). “The causes of juxtaposition: A theoretical framework for the study of municipal and state elections in México”. Documento de Trabajo núm. 96. México: CIDE.

Diefenbach, Thomas (2019). “Why Michels’ ‘iron law of oligarchy’ is not an iron law - and how democratic organizations can stay ‘oligarchy-free’”. Organization Studies 40(4): 545-562.

Downs, Anthony (1957). An Economic Theory of Democracy. Nueva York: Harper.

Duverger, Maurice (1954). Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. Londres: Methuen.

Espejel, Alberto, y Mariela Díaz (2022). Tendencias organizacionales y democracia interna en los partidos políticos en México. Los casos del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y Morena. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Field, Bonnie, y Peter Siavelis (2009). “Procedimientos de selección de candidatos en las democracias nacientes”. En Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático, coordinado por Flavia Freidenberg y Manuel Alcántara, 61-84. México: Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Freidenberg, Flavia, y Manuel Alcántara (2009). “Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático: una introducción”. En Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático, coordinado por Flavia Freidenberg y Manuel Alcántara, 13-34. México: Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Freidenberg, Flavia, y Tomáš Došek (2016). “La selección de candidaturas presidenciales en México. Una propuesta metodológica para medir el nivel de democracia interna de los partidos”. Política y Gobierno 13 (2): 365-408.

Giraudy, Agustina (2009). “Subnational undemocratic regime continuity after democratization: Argentina and Mexico in comparative perspective”. Tesis de doctorado. University of North Carolina, Chapel Hill.

Greene, Kenneth (2007). Why Dominant Parties Lose: Mexico’s Democratization in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Greene, Kenneth (2008). “Dominant party strategy and democratization”. American Journal of Political Science 52(1):16-31.

Greene, Kenneth (2010). “A resource theory of single-party dominance: The PRI in Mexico”. Dominant Political Parties and Democracy: Concepts, Measures, Cases and Comparisons. Londres: Routledge.

Gutmann, Amy (2003). La identidad en democracia. Madrid: Katz Editores.

Hazan, Reuven, y Gideon Rahat (2009). “Selección de candidatos: métodos y consecuencias”. En Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático, coordinado por Flavia Freidenberg y Manuel Alcántara, 37-60. México: Tribunal Electoral del Distrito Federal.

Hicken, Allen (2011). “Clientelism” Annual Review of Political Science 14 (1): 289-310.

Ibarra, Hector (2013). “Why factions matter: A theory of party dominance at the subnational level”. Tesis de doctorado. Austin: University of Texas.

Ishiyama, John (1999). “The communist successor parties and party organizational development in post-communist politics”. Political Research Quarterly 52 (1): 87-112.

Katz, Richard (2014). “No man can serve two masters: Party politicians, party members, citizens and principal-agent models of democracy”. Party Politics 20 (2): 183-193.

Katz, Richard, y Peter Mair (1955). Party Organizations. A Data Handbook on Party Organizations in Western Democracies, 1960-90. Londres: Sage.

Kitschelt, Herbert; Zdenka Mansfeldova; Radoslaw Markowski, y Gabor Toka (1999). Post-Communist Party Systems: Competition, Representation, and Inter-Party Cooperation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Köllner, Patrick, y Mathias Basedau (2005). “Factionalism in political parties: An analytical framework for comparative studies”. Working Papers. Global and Areas Studies (12): 1-26.

Lucardi, Adrián (2016). “Building support from below? Subnational elections, diffusion effects, and the growth of the opposition in Mexico, 1984-2000”. Comparative Political Studies 49 (14): 1855-1895.

Magaloni, Beatriz (2006). Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexico. Nueva York: Cambridge University Press.

Martínez, Gustavo (2014). “Fracciones resistentes al realineamiento electoral a nivel subnacional, México 2000-2012”. Estudios Políticos 9 (33): 51-74.

Michels, Robert (1969). Los partidos políticos. Buenos Aires: Amorrortu.

Moufahim, Mona, Patrick Reedy y Michael Humphreys (2015). “The Vlaams Belang: The rhetoric of organizational identity”. Organization Studies 36 (1): 91-111.

O´Donnell, Guillermo (1996). “Otra institucionalización”. Política y Gobierno 3 (2): 219-244.

Osborne, Martin (1995). “Spatial models of political competition under plurality rule: A survey of some explanations of the number of candidates and the position they take”. The Canadian Journal of Economics 28 (2): 261-301.

Ostrogorski, Moisei (1964). Democracy and the Organization of Political Parties. Londres: Routledge.

Panebianco, Angelo (1982). Modelos de partido. México: Alianza.

Pempel, Thomas (1990). Uncommon Democracies: The One-Party Dominant Regimes. Ithaca y Londres: Cornell University Press.

Pizzimenti, Eugenio (2023). “Un dialogo possibile? Teoria delle organizzazioni e studio dei partiti”. Società Mutamento Politica 14(28): 143-157.

Ringel, Leopold (2019). “Unpacking the transparency-secrecy nexus: Frontstage and backstage behaviour in a political party”. Organization Studies 40 (5): 705-723.

Sartori, Giovanni (1999). Partidos y sistemas de partidos. México: Alianza Editorial.

Schlesinger, Joseph (1965). “Political party organization”. En Handbook of Organizations, coordinado por James March, 764-801. Chicago: Rand McNally & Company.

Schreiber, Darren (2014). “The emergence of parties: An agent-based simulation”. Political Research Quarterly 67 (1): 136-151.

Schröter, Barbara (2010). “Clientelismo político: ¿existe el fantasma y cómo se viste?”. Revista Mexicana de Sociología 72 (1): 141-175.

Schwartz, Mildred (1994). “Party organization as a network of relations. The Republican Party of Illinois”. En How Political Parties Work. Perspectives from Within, coordinado por Key Lawson, 75-99. Londres: Preager.

Sorauf, Frank (1967). “Political parties and political analysis”. En The American Party Systems. Stages of Political Development, coordinado por William Nisbet Chambers y Walter Dean Burnham, 33-55. Nueva York: Oxford University Press.

Strom, Kaare (1990). “A behavioral theory of competitive political parties”. American Journal of Political Science 34 (2): 565-598.

Tejera, Héctor (2015). “Campos de dominación y ámbitos de condensación: el estudio multidimensional de las relaciones políticas en la Ciudad de México”. Nueva Antropología 18 (83): 99-121.

Tejera, Héctor, y Emanuel Rodríguez (2012). “Redes políticas y voto por la izquierda en la Ciudad de México: las elecciones del 2012”. Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 73 (33): 13-36.

Vaca, Penélope (2019). “Predominio y alternancia en provincias periféricas (Argentina 1983-2015)”. Tesis de doctorado. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín.

Von Beyme, Klaus (1985). Political Parties in Western Democracies. Aldershot: Gower.

Weakliem, David (1995). “Two models of class voting”. British Journal of Political Science 25 (2): 254-270.

Recibido: 20 de junio de 2024

Aceptado: 5 de febrero de 2025