Monsignor Romero in Anti-Repression Protests in Nicaragua.

A Contested Symbol

Sergio M. Cabrales*

*Doctor en Sociología por la Universidad de Pittsburgh. Máster en Desarrollo Internacional por la Graduate School of Public and International Affairs de la Universidad de Pittsburgh. Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Temas de especialización: movimientos sociales, desastres, Centroamérica. orcid: 0000-0003-2991-8635.

Resumen: Nicaragua experimentó en 2018 más de 2 000 protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. Durante esta movilización, la figura de Monseñor Romero fue un símbolo disputado por manifestantes opositores, usado como estandarte antirrepresión y por sandinistas, reposicionado para justificar acciones contra la derecha política. Este artículo examina esta disputa mediante análisis de contenido periodístico aplicando la teoría de encuadres en movimientos sociales. Se encuentra que, a pesar de la resonancia inicial del encuadre, no hubo continuidad de uso, lo que sugiere falta de estrategias. El caso subraya la necesidad de analizar efectividades de encuadres dependiendo de resonancias, durabilidad y atribuciones de autoridad.

Palabras clave: encuadre, represión, Monseñor Romero, movimientos sociales, Nicaragua.

Abstract: In 2018, Nicaragua witnessed more than 2 000 protests against Daniel Ortega’s government. During this mobilization, the figure of Monsignor Romero was a disputed symbol. Opposition protesters used him as a banner against repression, while Sandinistas repositioned him to justify actions against the political right. This article analyzes this dispute using journalistic content analysis and applies the framing theory of social movements. The findings suggest that despite the initial resonance of the frame, it was not consistently used, indicating a lack of strategies. This case underscores the importance of evaluating the effectiveness of frames based on their impact, durability, and perceived authority.

Keywords: frames, repression, Monsignor Romero, social movements, Nicaragua.

Entre abril y septiembre de 2018, Nicaragua experimentó más de dos mil protestas masivas a favor de la democracia y en contra del creciente autoritarismo del gobierno de Daniel Ortega (Klein, Cuesta y Chagali, 2021). Ortega, líder revolucionario sandinista, respondió a esos levantamientos con violencia letal (Martí i Puig, 2019). La represión dejó más de trescientas víctimas en menos de seis meses y logró sofocar la movilización, lo que contribuyó a la consolidación de su régimen autoritario, el cual persiste hasta hoy (Cabrales y Sánchez, 2022; Thaler y Mosinger, 2022).

En medio de los hechos violentos y la creciente represión gubernamental a esas movilizaciones, el mensaje de monseñor Óscar Arnulfo Romero se popularizó en el contexto de su canonización el 14 de octubre de 2018. Monseñor Romero, arzobispo en El Salvador desde 1977 hasta el 24 de marzo de 1980, día de su asesinato, es hoy una figura icónica por su beligerante defensa de los derechos humanos y su crítica a la violencia política en ese país. Conmovido por las violaciones de derechos humanos, utilizó su posición episcopal para denunciar las injusticias, la represión gubernamental y la persecución en contra de la Iglesia y de los activistas de derechos humanos. Su abierta crítica a la violencia lo convirtió en enemigo de algunos sectores poderosos, quienes lo ultimaron durante una eucaristía (López Vigil, 2011). El crimen provocó indignación internacional y lo convirtió en símbolo y mártir de la lucha por los derechos humanos. En 2015, el papa Francisco lo beatificó y en octubre de 2018 lo canonizó como santo. Los nicaragüenses, quienes experimentaban la oleada de protestas de ese año, observaron el evento canónico con mucha atención.

La figura de Romero, ampliamente difundida durante la preparación para la canonización, resonó en Nicaragua junto a otros símbolos revolucionarios (Mosinger et al., 2022), con lo que se convirtió en parte del proceso de encuadre en ese complejo momento de movilización. Sus palabras en rechazo a la represión salvadoreña y su martirio tuvieron un fuerte paralelo en el volátil escenario nicaragüense de 2018, particularmente, relacionado con la transformación hacia el autoritarismo y el acoso gubernamental a algunos sacerdotes y obispos que apoyaron explícitamente a los manifestantes. La retaliación hacia líderes católicos ha alcanzado nuevos niveles desde entonces, y se ha reflejado en la aprehensión, el exilio, la cancelación de obras y personerías jurídicas, y las prohibiciones de actividades religiosas (United States Department of State, 2024).

Sin embargo, lejos de ser un fenómeno simple, la construcción e interpretación del símbolo de Romero se convirtió en una verdadera disputa entre los manifestantes opositores y el gobierno sandinista. Por un lado, los manifestantes y las organizaciones de la oposición revivieron el mensaje del mártir para legitimar la movilización a favor de la democracia y calificar las acciones del gobierno como represivas y violentas. Este comportamiento no tuvo precedentes para los católicos nicaragüenses (jerarquía y laicos). Durante años, la figura de Romero no gozó de una amplia veneración en ese país dentro de los círculos católicos tradicionales, debido a sus posturas poco ortodoxas, frecuentemente interpretadas en el marco de la polarización política entre derecha e izquierda. Su vinculación con la teología de la liberación lo asoció, de manera habitual, con la izquierda latinoamericana (Maier, 2016). En 2018, en el marco de la canonización eclesial y la represión gubernamental, la percepción sobre su figura cambió.

Por otro lado, el gobierno de Ortega y sus partidarios reposicionaron la figura del obispo salvadoreño. El uso simbólico del mártir ya estaba extendido entre algunas comunidades eclesiales de base, cuyas actividades litúrgicas manifestaban explícitamente su afiliación sandinista (Sawchuk, 1997; Williams, 1989). En las protestas de 2018, los sandinistas resignificaron su símbolo como contraejemplo para el clero nicaragüense. Según ellos, sacerdotes y obispos estaban del lado de los manifestantes opositores y de las fuerzas políticas conservadoras de derecha, de manera similar al contexto salvadoreño en el que asesinaron al obispo canonizado.

Este artículo examina cómo y hasta qué punto el símbolo —o encuadre— de monseñor Romero fue disputado entre el gobierno sandinista y los movimientos opositores en el contexto de las protestas antirrepresión en Nicaragua en 2018. Desde una perspectiva sociológica, y con apoyo en la teoría de encuadres (frames) en movimientos sociales, se analizan las dinámicas, resonancias y, especialmente, las limitaciones estratégicas por ambas partes de la contienda política para sostener el encuadre en el tiempo.

Además, el artículo contribuye al estudio de los encuadres debido a que surgió en las disputas entre movimientos y contramovimientos sociales por un único símbolo, lo que condujo a interpretaciones contradictorias. Asimismo, explora cómo los encuadres se construyen a partir de eventos coyunturales, como la interacción entre una oleada de protestas y un evento católico de relevancia internacional. De manera destacada, el artículo introduce un elemento poco explorado en el análisis sociológico de encuadres: la durabilidad. A pesar de la intensa disputa en torno a la figura de Romero, el caso revela que, como símbolo, perdió notoriedad con el paso del tiempo; en parte, debido a que no se sostuvieron las estrategias de los activistas para preservar su impacto. Para problematizar esta disputa simbólica, el artículo realiza un análisis de contenido de la cobertura mediática y de las discusiones en Twitter (ahora X) entre manifestantes opositores y simpatizantes sandinistas.

Primero, este artículo define el cuerpo teórico relevante de la literatura sociológica sobre encuadres de movimientos sociales. Después, destaca las técnicas y categorías para estudiar los encuadres tanto de los manifestantes opositores como de los sandinistas en la cobertura mediática de la canonización de Romero en Nicaragua, por medio de un análisis de contenido. Finalmente, presenta los resultados y discute sus implicaciones, con énfasis en el entendimiento sociológico de los encuadres.

Romero: encuadre para una movilización

La perspectiva del encuadre o framing, como se le conoce en la literatura sociológica de los movimientos sociales, proporciona utilidad analítica para comprender el papel de la figura de Romero en la oleada de protestas en Nicaragua en 2018. Desde este marco teórico, se reconoce que las movilizaciones sociales se sostienen a través de la construcción colectiva de significados y símbolos culturales, cuya función es localizar, identificar y simplificar los acontecimientos de la vida política (Snow y Bedford, 2000). A partir de estos encuadres construidos en los movimientos sociales, los participantes pueden organizar, legitimar e inspirar movilizaciones, involucrar a otros sectores sociales y agrupaciones o desmoralizar a sus oponentes (Staggenborg, 2015).

Los actores movilizados no crean estos encuadres desde la nada, sino que parten de las condiciones estructurales y posibles oportunidades y amenazas políticas para quienes los usarán (Staggenborg, 2016). Por definición, estos encuadres tienen que resonar cultural, política y socialmente en el contexto donde se aplican y entre quienes los habitan. Es decir, los movimientos sociales normalmente recurren a —o a veces generan— símbolos congruentes que resuenan de forma elocuente entre los actores sociales para generar movilizaciones sustanciales (Ketelaars, 2016). Por lo tanto, al desarrollar encuadres, los actores sociales utilizan y apelan a eventos y personajes históricamente significativos, incluidos mártires (Buckner y

Khatib, 2014), lemas (Chodak, 2001), canciones (Almeida y González Márquez, 2023), colores, artefactos, vestimentas (Yangzom, 2016), entre otros. A través de estos encuadres, los activistas promueven como grupo el valor y la legitimidad de su causa (Valentim, 2019), compromisos, unidad y número (Tilly y Tarrow, 2015).

La literatura sugiere que los encuadres son una función de tres factores: coherencia, resonancia y credibilidad (Snow y Bedford, 2000). Un encuadre será más efectivo en la medida en que sea consistente con las acciones y procedimientos de actores creíbles que tienen legitimidad para interpretar y crear el símbolo (Hoyle, 2016).

Sin embargo, el presente caso sugiere la necesidad de considerar otro factor: la durabilidad. Este aspecto ha sido tradicionalmente pasado por alto en el estudio sociológico de los encuadres, ya que se ha privilegiado el análisis de cómo éstos son elegidos. La duración se refiere a la selección repetida y sostenida en el tiempo de un encuadre determinado, como parte de una estrategia explícita de los actores sociales que lo utilizan (Tromble y Meffert, 2016). Puede medirse de manera cuantitativa en cualquier unidad de tiempo (días, meses), pero sobre todo de forma cualitativa para examinar cómo y hasta qué punto los activistas lo utilizan sostenida y estratégicamente.

Al incorporar la dimensión temporal al análisis —tendencia que ha sido observada pero no profundizada en los estudios de los procesos políticos (McAdam y Sewell, 2001; Pierson, 2004)—, es posible identificar por qué algunos encuadres persisten mientras que otros se desvanecen gradualmente o desaparecen, como ocurrió con el monseñor Romero, a pesar de la intensa disputa en torno a su figura en octubre de 2018. Este factor pone de manifiesto que los mecanismos del encuadre, más allá de estar condicionados por elementos contextuales, son producto de estrategias y acciones intencionadas que buscan articular de manera efectiva y duradera las narrativas y resonancias culturales asociadas a dichos encuadres. Asimismo, requieren mantenimiento continuo por parte de los activistas para conservar su efectividad y, en su dinámica, reflejan las disputas políticas que trascienden lo cultural (Vliegenthart y Van Zoonen, 2011).

Además de incorporar la dimensión temporal, es fundamental reconocer el papel creciente de los entornos virtuales, particularmente las redes sociales (Castells, 2015) como espacios generadores de encuadres donde la hipercomunicación complementa, motiva y dota de significado a la acción colectiva de una multitud conectada (Rovira, 2017, 2018). Los encuadres generados en redes digitales, como Twitter (ahora X), juegan un papel clave en la significación y movilización en torno a causas comunes. Sin embargo, la naturaleza efímera de las interacciones en estas plataformas plantea un desafío para la durabilidad. Sin estrategias sostenidas por parte de los activistas, estos encuadres tienden a ser menos persistentes en comparación con aquellos gestados en otros espacios. El caso de monseñor Romero durante la oleada de protestas de 2018 ilustra este desafío. Este encuadre, disputado en esa red digital, permitió articular reacciones colectivas frente al autoritarismo expuesto tras la represión de las movilizaciones. El encuadre, por tanto, se configuró como el resultado de la convergencia de múltiples acciones y significados individuales, unificados en torno a la figura de Romero, resignificando la acción colectiva tanto para sandinistas como para opositores. Sin embargo, a pesar de la intensidad con la que fue disputado, la ausencia de una estrategia sostenida por parte de los activistas en torno a este encuadre, principalmente resignificado en Twitter, contribuyó a su carácter efímero.

Entre los múltiples ámbitos sociales que funcionan como proveedores de encuadres, la religión tiene un papel destacado; es una fuente natural de encuadres que está compuesta por sistemas de credos y prácticas que interpretan, a través de lo sagrado o sobrenatural, las realidades temporales y terrenas. Su sentido sociocultural, como creadora de comunidades (e identidades), rituales y creencias otorga también especial y efectiva fuerza a los símbolos que provienen de ella y cuyas interpretaciones pueden variar entre los múltiples actores sociales (Adamson, 2013; Durkheim, 2016).

Por ello, la religión se inclina, muchas veces, a crear símbolos para legitimar, justificar y preservar el statu quo, pero también contiene semillas de crítica social y disrupción para juzgar y transformar (Smith, 2014). En otras palabras, las interpretaciones religiosas tienen una alta predisposición a crear encuadres durante la movilización social al otorgar incentivos sagrados, legitimidad privilegiada y recursos variados.

Las instituciones y organizaciones religiosas están bien posicionadas para generar encuadres que gocen de credibilidad. Por ello, algunos procesos políticos de movilización han estado impulsados, entre otros factores, por encuadres religiosos. Por ejemplo, dirigentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos también fueron líderes religiosos, como Martin Luther King. Estos líderes predicaron sermones inspiradores, cargados de encuadres religiosos, que lograron estimular emociones colectivas y desempeñaron un papel clave en la neutralización del miedo frente a la represión (Goodwin y Pfaff, 2001). Gracias a estos encuadres, los activistas orientaron la práctica de las iglesias afroamericanas hacia la acción contra la discriminación racial y a favor de la igualdad de derechos (Morris, 1996). En Polonia, entre 1950 y 1960, obispos y sacerdotes promovieron movilizaciones de manera creativa a través de peregrinaciones marianas. Esta celebración alimentó la creencia de que el pueblo polaco era protegido por la Virgen María frente a un Estado opresor. A través de estos símbolos, los participantes rechazaron a las autoridades políticas; posteriormente fueron la semilla de los movimientos políticos anticomunistas exitosos en los años ochenta (Osa, 1996). En Hong Kong, entre 2014 y 2019, el Movimiento de los Paraguas, a favor de la democracia y la libertad de religión, utilizó canciones cristianas como símbolos e himnos de protesta para rechazar la influencia china en la ciudad y movilizar a la gente a las calles (Ng y Fulda, 2018). De manera similar, un estudio sobre la Primavera Árabe señaló que una de las razones por las que estas movilizaciones no lograron algunos objetivos —por jemplo, consolidar el poder— fue la dificultad de incorporar encuadres religiosos adecuados a ese contexto (Hoyle, 2016).

Monseñor Romero: encuadre para una crisis

Monseñor Romero, en el contexto de su canonización en 2018, fue asumido como símbolo religioso, fácilmente acogido en la población nicaragüense, y contribuyó a interpretar el contexto volátil de la oleada de protestas de 2018. Los manifestantes y los sandinistas activaron procesos de encuadre a través de su figura; (re)crearon y conservaron su símbolo e interpretaciones y lo utilizaron para afectar, refutar y neutralizar el mensaje de los oponentes, es decir, para un subproceso llamado contraencuadre (Evans, 1997). Las referencias a Romero entre sandinistas y opositores fueron constantes. Sin embargo, debido a que la disputa se desarrolló principalmente en la esfera virtual y, sobre todo, a la falta de estrategias claras por parte de los activistas, a pesar de su poderosa resonancia, credibilidad y coherencia, el encuadre no logró sostenerse en el tiempo.

Monseñor Romero, como encuadre, tuvo tres expresiones entre los activistas: diagnósticas, pronósticas y motivacionales (Snow y Bedford, 2000). Los encuadres diagnósticos utilizaron la figura del obispo para identificar problemas en esa coyuntura política, definieron las causas y atribuyeron culpabilidades de los hechos. En esencia, tuvieron elevados componentes acusativos. Los de pronóstico recurrieron a Romero para proponer soluciones a través de planes o estrategias de acción. Los motivacionales, por su parte, aprovecharon el potencial del símbolo del obispo y su canonización para movilizar a la acción con incentivos morales o materiales.

Estudios de encuadre en torno a las protestas políticas en Rusia y en Nicaragua antes de la revolución (Reed y Pitcher, 2015) han creado taxonomías para analizar estas expresiones verbales y escritas. Identificaron que los encuadres pueden formularse como declaraciones, acusaciones, exhortaciones, prescripciones, advertencias y directrices. Además de reconocer estas valiosas categorías, para fines de este estudio de caso, es conveniente agrupar los encuadres en los tres tipos propuestos por Snow y Bedford.

Siguiendo las definiciones señaladas anteriormente, este artículo reconoce como encuadres diagnósticos la existencia de elementos discursivos en forma de afirmaciones y acusaciones. Por ejemplo, el señalamiento

de los sandinistas contra el clero que estaba a favor de los manifestantes de traicionar los mensajes de Romero. Por otro lado, se identifican como encuadres pronósticos o motivacionales la existencia de elementos discursivos en forma de exhortaciones o directrices. Un excelente ejemplo de este tipo de encuadre es Monseñor Báez, obispo nicaragüense, quien fue convocado a participar en una campaña masiva en Twitter que utilizaba la etiqueta #OigamosARomero. Esta clasificación categórica se profundiza en la metodología y la discusión de resultados, con el objetivo de analizar la relevancia, las características y las limitaciones del encuadre que representó Romero, especialmente en lo relativo a su durabilidad.

Métodos

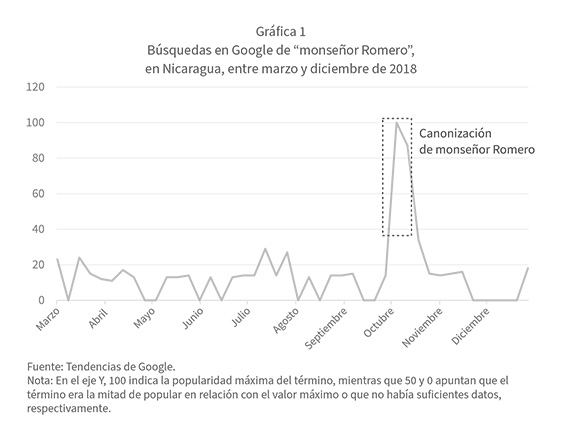

En Nicaragua, la discusión en torno a Monseñor Romero aumentó incidental y significativamente en octubre de 2018, cuando la Iglesia católica canonizó al obispo. Si bien es cierto que las referencias a su mensaje fueron constantes antes y durante la oleada de protestas —sobre todo por parte de nicaragüenses familiarizados con su figura—, la generalización y difusión del símbolo como resultado del evento eclesial generaron la disputa aquí estudiada. La gráfica 1 muestra la frecuencia de las búsquedas en Google, desde Nicaragua, del término “monseñor Romero”, un proxy que muestra cómo incrementó el interés en esta figura en octubre de 2018, el cual no se sostuvo con el paso del tiempo.

El proceso canónico creó una disputa compleja. Su mensaje y figura adquirieron nuevos significados e interpretaciones, tomando diferentes perspectivas según la posición política. Para abordar la disputa por el símbolo, analicé y comparé exhaustivamente la cobertura periodística de eventos políticos en Nicaragua, artículos de opinión y protestas que hicieron referencia a la canonización de Romero en octubre de 2018. Consideré dos grupos mediáticos que relacionaron el encuadre del obispo con el contexto político nicaragüense; uno estaba a favor de los manifestantes y el otro era prosandinista (a favor del gobierno de Ortega). Intencionalmente, excluí artículos periodísticos que sólo tuvieran connotaciones religiosas o que cubrieran exclusivamente los detalles de la canonización y la vida del mártir.

A pesar de la variedad de fuentes, los medios de comunicación que usualmente simpatizan con los manifestantes opositores ofrecieron una cobertura homogénea a favor de las manifestaciones y en contra de la represión gubernamental, lo cual se puede observar a partir de la revisión de las versiones digitales de cuatro periódicos: La Prensa, El Nuevo Diario, Artículo 66 y Confidencial. Es importante mencionar que, a pesar de esta homogeneidad en el discurso, tanto organizaciones como manifestantes de la oposición no estaban unificados, sino que representaban una miríada de perspectivas y acciones (Cabrales y López-Espinoza, 2020). Del lado prosandinista, la cobertura de El 19 Digital favoreció al gobierno de Ortega y la estabilización de las protestas, y se posicionó en contra de la movilización de los opositores, a los que calificó como derecha política. Para el primer grupo, encontré y examiné quince artículos relevantes; para el segundo, trece.

Una vez seleccionados, realicé un análisis comparativo de contenido en la cobertura de los 28 artículos, utilizando el programa informático NVivo. Clasifiqué expresiones textuales en aquellas noticias que hicieran explícito el uso de la figura de Romero como encuadre diagnóstico, pronóstico o motivacional. A partir de las definiciones explicadas anteriormente, un requisito era que las frases mencionaran y relacionaran explícitamente a Romero con los acontecimientos políticos nicaragüenses del momento para ser categorizados en un tipo de encuadre. Posteriormente, clasifiqué las frases de encuadre en las cuatro subcategorías previamente definidas: diagnósticas (declaraciones o acusaciones) y pronósticas o motivacionales (exhortaciones o directrices). El análisis comparativo y cualitativo de la cobertura de ambos grupos mediáticos y la identificación de encuadres muestra la intensidad de la disputa por el símbolo. Además, la falta de continuidad en los debates en torno al encuadre, más allá de octubre de 2018, evidenció que, a pesar de su resonancia, credibilidad y coherencia, éste no logró sostenerse, principalmente por la ausencia de una estrategia clara por parte de los activistas.

#OigamosARomero y #OctubreVictorioso

Los usuarios de Twitter utilizaron a monseñor Romero como encuadre luego de que un miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Silvio Báez, iniciara la campaña denominada #OigamosARomero para difundir el mensaje y la figura del mártir (González Espinoza, 2018a).

Para triangular la comparación de la cobertura periodística, analicé cualitativamente el contenido de 32 tuits seleccionados intencionalmente en cuentas de Twitter nicaragüenses publicados en octubre de 2018, con la finalidad de identificar tendencias y palabras comunes. Desde la perspectiva de los manifestantes, elegí y registré veinte publicaciones que utilizaron la etiqueta #OigamosARomero. Del lado prosandinista, en cambio, no hubo una campaña de la misma magnitud. A pesar de eso, es posible seguir la discusión sandinista en esa red social utilizando la etiqueta #OctubreVictorioso, creada para ese mes en particular, e incluye la expresión “Romero” en alguna parte del tuit. En este caso, recopilé doce publicaciones.

Si bien esta muestra no es exhaustiva ni representativa, proporciona evidencia del debate en torno al encuadre de Romero en redes sociales y permite identificar tendencias del uso estratégico de su figura en las narrativas digitales para resistir o justificar las acciones autoritarias. Aunque este análisis no constituye un estudio de Big Data ni ofrece resultados cuantitativos concluyentes, su enfoque cualitativo complementa la metodología principal de análisis de cobertura periodística al resaltar cómo se apropiaron, resignificaron y no sostuvieron los encuadres en un espacio de discusión pública, como Twitter.

A pesar de sus limitaciones, como el tamaño reducido de la muestra, este análisis demuestra la existencia de la disputa por el encuadre de Romero en redes sociales y ofrece elementos para entender los procesos de construcción, disputa y durabilidad de encuadres en contextos de movilización. El análisis del impacto de estos tuits en la capacidad de convocatoria para las protestas ha sido deliberadamente excluido, ya que trasciende los objetivos y los límites de este artículo. Además, resulta inviable evaluar este aspecto debido al contexto de intensificación del autoritarismo bajo el régimen de Ortega, quien impuso en septiembre de 2018 una prohibición total a cualquier expresión pública de protesta, con lo que se restringió el ejercicio de la movilización colectiva en espacios físicos.

Resultados

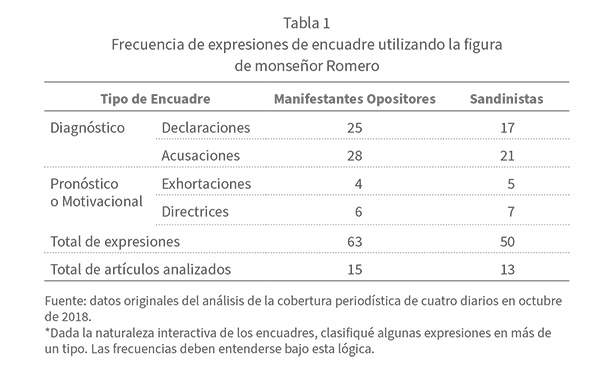

El análisis de la cobertura periodística de la canonización en octubre de 2018 permitió categorizar expresiones encontradas en 28 artículos: 63 para la cobertura a manifestantes opositores y 50 a sandinistas. La tabla 1 muestra la distribución de estas observaciones, donde se observa un equilibrio entre ambos grupos en la disputa del encuadre.

Ambos grupos utilizaron la figura de monseñor Romero como encuadre de diagnóstico —en forma de declaraciones y acusaciones hacia la contraparte, con muy pocas referencias pronósticas y motivacionales—. Por un lado, la cobertura opositora presenta una diversidad de autores, fuentes y estilos en documentos que van desde artículos de opinión hasta entrevistas o reportajes. Por otro lado, la cobertura sandinista muestra una reproducción de los discursos del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, especialmente en torno al mitin político Caminata por la Paz en Honor a Romero, el día previo a la canonización. Este medio también dio cobertura a los homenajes al obispo realizados en la embajada nicaragüense en El Salvador y en la embajada salvadoreña en Nicaragua.

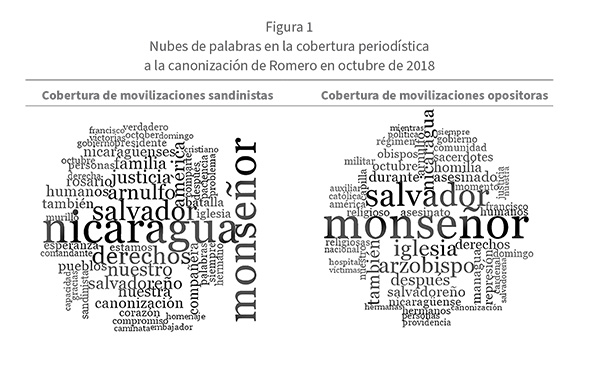

Antes de profundizar en la discusión sobre los contenidos, es necesario observar la representación de los resultados obtenidos en las nubes de palabras generadas con NVivo, las cuales muestran las cincuenta palabras de mayor frecuencia en los artículos periodísticos para cada agrupación (ver figura 1).

Las nubes de palabras muestran el tono acusatorio y defensivo utilizado en la cobertura sandinista, expresado mediante el uso de sustantivos como “problema”, “batalla”, “derecho”, victoria” y “tolerancia” (ante el desafío de opositores). Además, en las fuentes analizadas, continuamente se menciona junto a Romero al presidente (comandante) o vicepresidente (Murillo), y otras figuras sandinistas.

Por su parte, la cobertura de los manifestantes opositores recurrió enfáticamente a expresiones católicas como “canonización”, “sacerdotes”, “homilía”, “religiosos” o “religiosas”, o “Iglesia católica”. Sin embargo, también resalta el uso frecuente de expresiones como “represión”, “militares”, “política”, “régimen”, “víctimas”, “asesinados”. Las referencias al régimen sandinista utilizan repetidamente frases cargadas de encuadres de acusaciones.

En ambas coberturas hay elementos y expresiones comunes relacionadas con Romero o Nicaragua. Curiosamente, cada lado apela al pronombre posesivo “nuestro” en contraposición a “ustedes”, confirmando la apropiación del encuadre y su uso como contraencuadre frente a los adversarios políticos. Los reportajes también repitieron la expresión “justicia”, con lo cual reconocían en el obispo un significado y motivación en el contexto de violencia y represión generada en las protestas de 2018.

Por ejemplo, una de las homilías de Romero contra el ejército salvadoreño en 1980 contribuyó, en 2018, a la articulación del discurso de los manifestantes opositores contra las acciones policiales, las injusticias y la falta de democracia en las protestas de Nicaragua. De manera similar, en medio de los levantamientos, los sandinistas utilizaron la figura de Romero para apoyar su estrategia de estabilización, bajo el argumento de preservar la paz. En ambos lados, la canonización de Romero se utilizó para convocar acciones colectivas. El objetivo de los sandinistas era reafirmar su estrategia para detener la oleada de protestas, mientras que los manifestantes opositores pretendían rechazar la creciente represión.

Para profundizar en la descripción de estos resultados, utilizaré las categorías de la tabla 1, comparando los encuadres diagnóstico y pronóstico-motivacional de ambos grupos. También haré referencia complementaria a tuits seleccionados que ilustran la dimensión digital de estos encuadres.

Encuadres de diagnóstico: declaraciones

Al utilizar encuadres para diagnosticar los problemas, la cobertura sandinista afirmó que el ejemplo de Romero era crucial para el momento que vivía el país. Tal como lo enmarcaron, su mensaje iluminaba los recientes esfuerzos gubernamentales para recuperar la paz, la estabilidad y la tranquilidad perdidas como resultado de los acontecimientos violentos causados por los manifestantes opositores, a quienes catalogaron como dere-

cha política (el régimen de Ortega se define a sí mismo como de izquierda). Por ejemplo, la vicepresidenta Murillo (El 19 Digital, 2018) expresó: “el Santo que hoy nos acompaña en estas batallas que libramos por el triunfo de la paz y el amor”.

Los sandinistas enfatizaron un enfoque muy conservador hacia Romero, afirmando que el obispo no promovía la violencia ni la guerra, sino que traía mensajes de paz. Las declaraciones tienen mucho sentido al reconocer que precisamente fue en octubre cuando las protestas cedieron ante la represión. Simultáneamente, el discurso sandinista comenzó a argumentar con mayor persistencia el deseo de paz y las intenciones de “eliminar el odio”, habitualmente asociados a la oposición en las declaraciones de la vicepresidenta Murillo.

Por su parte, la cobertura periodística realizada a los manifestantes opositores diagnosticó el problema al enfatizar continuamente en la crisis sociopolítica del país, para lo cual, se apoyaron en las frases más polémicas de Romero respecto a la represión, los militares y el poder político salvadoreño de entonces. Por ejemplo, retomaron las declaraciones de monseñor Chávez, cardenal y obispo auxiliar de San Salvador, quien describió a Nicaragua como una “casa en llamas”. La oposición señaló que las afirmaciones de Romero sobre las graves violaciones de derechos humanos cometi-

das en su época tenían resonancia en el contexto de la represión en 2018. En entrevista, una religiosa presente en los homenajes al mártir declaró que “los católicos nicaragüenses [deben ver] en Romero un ejemplo de vida cristiana en la actual crisis sociopolítica del país” (Gonzalez Espinoza, 2018).

Confidencial, uno de los diarios examinados, hizo circular el análisis del sociólogo Humberto Belli, quien dijo que el legado de Romero es el de luchar “contra la opresión y la injusticia”, y recordar que la “Iglesia está contra los poderes injustos de la tierra” (Luna, 2018). El diario hizo referencia explícita a Romero como diagnóstico de la crisis sociopolítica en el titular de uno de sus artículos. Indicó que monseñor fue un santo contra la represión (Martínez, 2018). Aún más explícita es la referencia al obispo en un artículo de opinión, donde el autor, quien formaba parte de la oposición, definió a Romero como un santo por ser terrorista, golpista y vandálico, en alusión a los tres adjetivos con los que la vicepresidenta Murillo calificó a los manifestantes en Nicaragua (Rocha Urtecho, 2018).

Usuarios de Twitter (X), con la etiqueta #OigamosARomero, afirmaron que las palabras de Romero eran vigentes en el contexto de Nicaragua de ese año. Por ejemplo, se leían tuis que decían: “Las palabras de monseñor Romero, la voz de América, son válidas en el contexto y coyuntura de Nicaragua #SOSNicaragua #OigamosARomero” (Nicaragua Clic, 2018). La mayoría de los encuadres de diagnóstico de la cobertura de los manifestantes en dicha red social siguieron estos argumentos y demostraron la relevancia del símbolo de las protestas y la represión ocurridas en 2018. En particular, las expresiones mostraron cómo los manifestantes descubrieron que el mensaje del obispo era significativo para superar su vulnerabilidad ante la represión gubernamental y encontraron en él motivaciones trascendentes para continuar con su resistencia política.

Encuadres diagnósticos: acusaciones

Los encuadres de acusación son los más frecuentes en los artículos analizados, los cuales alcanzaron 48 frases. Estos encuadres evidencian que la prensa recurría a la figura de Romero no sólo al diagnosticar el problema, sino también al identificar las causas y al distinguir el “ellos” del “nosotros”. La cobertura sandinista enfatizó continuamente que los responsables del asesinato de Romero eran miembros de la derecha política salvadoreña, ideología a la que Ortega le atribuyó la responsabilidad de generar protestas y desestabilización. En un homenaje convocado por el presidente, Ortega pronunció un discurso en el que reiteró que “oligarcas” y “proimperialistas” mataron a Romero. Continuamente creó un paralelo entre el contexto salvadoreño de la década de 1980 y las protestas nicaragüenses de 2018 para culpar a la derecha política de perturbar la estabilidad de su gobierno. Añadió que los opositores “ni siquiera tienen corazón, sino piedra”. En este sentido, Ortega citó una frase de Romero que data del 24 de febrero de 1980: “Espero que este llamado ya no endurezca el corazón de los oligarcas”. Sostuvo que esos oligarcas buscaban financiamiento para dañar a Nicaragua y organizaban marchas para “bañar de sangre el país” (El 19 Digital, 2018). Los sandinistas hicieron eco de esta acusación (Sandino, 2018).

De igual forma, Ortega señaló que una de las causas de las protestas contra su gobierno fue la injerencia internacional. Destacó, junto con el embajador salvadoreño en Managua, que Romero fue un “un ferviente opositor de toda intervención e injerencia extranjera, porque perpetúa la opresión. Los principios de monseñor se opusieron a esas intervenciones porque traen violencia, injusticia y niegan la paz al pueblo” (Quezada, 2018).

La expresión adquirió relevancia en medio de acusaciones hacia la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, de haber creado y apoyado un intento de golpe de Estado en Nicaragua, reflejado en las protestas pacíficas (International Crisis Group, 2019). Con el mismo argumento, por ejemplo, un usuario tuiteó: “Ojalá que la mayoría de los gobernantes hagan mérito y honor también, al dejar de ser instrumentos de los oligarcas y del imperio para la explotación del pueblo. Monseñor Romero fue un gran opositor a las invasiones e injerencias de Estados Unidos. #NicaraguaQuierePaz #OctubreVictorioso”, y etiquetó a organismos internacionales (Aguerri, 2018).

Otro encuadre acusatorio en la cobertura sandinista fue contra algunos líderes católicos (especialmente obispos). Se les acusó de estar “llenos de odio y de no buscar el bien de Nicaragua […] buscar [su] destrucción”, como afirmó la vicepresidenta Murillo (El 19 Digital, 2018).

Por otro lado, la cobertura de los manifestantes opositores apeló a la inconsistencia de las posiciones sandinistas sobre Romero. Según ellos, los sandinistas utilizaban la figura del obispo a la vez que reprimían a los manifestantes y al clero nicaragüense. Un analista señaló: “Han golpeado a los obispos, atacado templos, interrumpido misas, difundiendo un discurso hostil contra la Iglesia católica” (Luna, 2018). Artículos y usuarios de Twitter describieron las acciones y discursos del gobierno como una manipulación incoherente del legado del monseñor. Por ejemplo, un usuario, unido a la campaña #OigamosARomero, acusó la actuación de la vicepresidenta y se apoyó en una frase del último sermón del obispo:

#BeatoRomero “De nada sirven las reformas si están teñidas de sangre” (Homilía, 23 de marzo de 1980) #OigamosARomero. Rosario Murillo de nada te sirve tanto discurso sucio y cínico, tanto amor y paz si tu corazón está lleno de odio (Carvajal, 2018).

Es decir, consideraron que el gobierno estaba desautorizado para utilizar el encuadre de Romero.

Una caricatura que circuló en uno de los diarios analizados sirvió también como referencia acusatoria a la inconsistencia gubernamental. En la imagen se observa a Romero rodeado de nubes en el cielo y diciendo a Murillo que no quiere sus homenajes, mientras sostiene un cartel de protesta donde se lee que “suplica, ruega y ordena” el cese de la represión (PXMolina, 2018).

El sermón que dio el obispo Báez el día de la canonización proporcionó un particular encuadre acusatorio cuando enfatizó que la causa de la crisis en Nicaragua es el apego desproporcionado a la riqueza y al poder político, que “es venerado y recibe sacrificios humanos”. Según la cobertura periodística, el obispo hizo referencia a las diferentes acciones represivas llevadas a cabo por el gobierno de Nicaragua, y al papel no beligerante de las élites económicas locales (González Espinoza, 2018).

Las acusaciones apoyadas en el mensaje de Romero también tuvieron contradicciones. Los sandinistas, autodefinidos como una izquierda política, acusaron a sus opositores con argumentos más conservadores. Por el contrario, a pesar de ser tachados de tener tendencia política de derecha, los opositores denunciaron a Ortega y sus seguidores con expresiones más reaccionarias y heterodoxas. La contradicción confirma la complejidad del proceso de formulación y adaptabilidad de encuadres a lo largo del tiempo. Hace décadas, los sandinistas que estaban más familiarizados con Romero que otros católicos nicaragüenses hicieron referencias a sus discursos políticos más controvertidos. Los católicos, muchos de los cuales

se sumaron a las protestas en 2018, ni siquiera conocían a Romero o evitaban su controvertida figura.

Encuadres pronósticos y motivacionales: exhortaciones

Aunque en menor número, los encuadres pronóstico-motivacionales estuvieron presentes en ambas coberturas al interactuar con encuadres diagnósticos. Por un lado, Murillo exhortó a los sandinistas a reconocer que “en medio de esta batalla, no debemos ser ciegos y debemos tener paciencia, para seguir proclamando el amor, el encuentro, la reconciliación, el perdón, como claves para la paz y la convivencia armoniosa en Nicaragua” (Umaña, 2018). La cobertura sandinista constantemente hacía referencia a Romero en sus llamados a seguir construyendo la paz y “tener paciencia” con la oposición.

La cobertura de la oposición, por otro lado, aludía al obispo para instar al gobierno del presidente Ortega a cesar la represión contra los manifestantes. En esta línea, un artículo de opinión en el Confidencial destacó: “Ortega debería escuchar las palabras de Romero, para que policías y paramilitares no apunten sus armas contra el pueblo” (Pizarro, 2018). Entre los usuarios de Twitter (X), los opositores exhortaron a los sandinistas a pensar en el verdadero significado de la figura de Romero, y apelaron a la esencia de su mensaje. Por ejemplo, un usuario opositor tuiteó: “A todos los que apoyan al gobierno genocida y afirman que marcharán por #MonseñorRomero, los invito a ver su película y leer un poco sus sermones. Verás de qué lado estaba y a quién criticó. #OigamosARomero” (Periodista Granadino, 2018).

Encuadres pronósticos y motivacionales: directrices

Los llamados a la acción o movilización que hacían referencia al monseñor Romero se limitaron a dos eventos. En la cobertura sandinista se orientó a seguidores del presidente Ortega a participar en la denominada Caminata por la Justicia, la Paz y la Vida en homenaje a Romero, que tendría lugar el 13 de octubre de 2018. En este mitin político, el día previo a la canonización, el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo hicieron las declaraciones que ya han sido analizadas. En Twitter, los usuarios resaltaron el éxito de esta directriz. Un usuario tuiteó: “#OctubreVictorioso Caminata por la Paz. Miles de nicaragüenses caminan por la paz, con fe y esperanza, rindiendo homenaje al legado de Monseñor Oscar Arnulfo Romero” (Juventud Presidente, 2018).

Por otro lado, la cobertura opositora se refirió a la movilización digital en torno a la etiqueta #OigamosARomero y las actividades religiosas —mas no protestas—, en homenaje al obispo en la Catedral de Managua. Como se muestra, durante ambas acciones los manifestantes desarrollaron amplios encuadres diagnósticos.

Durabilidad limitada

Uno de los hallazgos más relevantes de este análisis es que, a pesar de esta intensa disputa simbólica, ni opositores ni sandinistas dieron continuidad al uso del encuadre de Romero. Después de la canonización, el poderoso encuadre que demostraba amplia resonancia, credibilidad y coherencia, sobre todo entre los opositores, prácticamente fue abonado por ambas partes. Tras la adopción fuerte pero efímera del encuadre de Romero, emergieron nuevos símbolos alineados con las dinámicas de la coyuntura sociopolítica. Este proceso evidenció una ausencia de estrategias sostenidas por parte de los sectores opositores para mantener y consolidar dichos encuadres. Esta carencia limitó su capacidad para reforzar resonancias culturales y políticas de éstos, al pasar de un encuadre a otro, y dificultó la explotación eficien-

te de éstos como herramientas de movilización y articulación colectiva.

Por ejemplo, en el primer trimestre de 2019, en el marco de las nuevas negociaciones entre sandinistas y líderes opositores, organizaciones de oposición promovieron mensajes con contenido de derechos humanos con los que exhortaron al diálogo y enfatizaron en la urgente necesidad de liberación de presos políticos (BBC, 2019). Aunque la ocasión ameritaba utilizar el encuadre, ni los movimientos opositores ni sus intelectuales se refirieron más a Romero. En 2020, en el contexto de la pandemia, los opositores denunciaron la negligencia gubernamental hacia la crisis sanitaria y evidenciaron, por medio de mensajes y acciones, las nuevas expresiones de autoritarismo (Newsroom Infobae, 2020). En esa ocasión, en vez de retomar a Romero, difundieron nuevos slogans e iniciativas, los cuales tampoco tuvieron continuidad tras superarse las primeras fases de la pandemia. Entre los opositores, esta creación dispersa y no sostenida de encuadres fue aún mayor, hasta llegar a la saturación, pues emergían prolíficamente las variadas organizaciones opositoras de ese contexto. Es decir, cada una creaba sus encuadres propios, con cierta resonancia, pero escasa durabilidad.

Entre los sandinistas, las referencias a Romero fueron más consistentes después de 2018, aunque en 2020 decayeron tras un distanciamiento más explícito entre el régimen y la Iglesia Católica (Cabrales, 2022). En 2019, en el marco del aniversario de su martirio, promovieron nuevamente su figura para contraponerla a la acción de los opositores, en particular, a la de monseñor Silvio Báez, un obispo nicaragüense crítico del gobierno. En un artículo de opinión en el diario El 19 Digital, argumentó: “escuchamos mentiras tan carentes de racionalidad […] que el señor Silvio Báez está al mismo nivel de San Romero de América” (Sánchez, 2019). No se encontraron mayores usos del encuadre para movilizaciones y discursos oficialistas después de octubre de 2018, además de los descritos previamente.

Discusión de resultados

La disputa por Romero en Nicaragua, en octubre de 2018, no puede analizarse sin considerar los procesos de movilización de ese año. La drástica reducción de las protestas en el mes de la canonización representó 70% menos respecto a septiembre de ese año (Cabrales, 2020). Esta disminución fue resultado del aumento de la represión gubernamental (Confidencial, 2018; Serra y Marti í Puig, 2020), reclamos democráticos no resueltos y cansancio entre los manifestantes opositores. La coincidencia con el evento canónico de Romero abrió una nueva oportunidad para ambas partes en medio de este escenario. Percibida como tal, posibilitó la generación de encuadres efectivos en torno al obispo salvadoreño.

Para los sandinistas, fue una ocasión para afianzar sus medidas represivas, reafirmar su proyecto y consolidarlo luego de las inesperadas y masivas protestas de ese año. Romero, tradicionalmente asociado a la izquierda, fue interpretado entre los sandinistas como un símbolo que justificaba las acciones contra las movilizaciones de ese año, percibidas como orientadas hacia la derecha política, mismas fuerzas que asesinaron al obispo.

Para los manifestantes opositores, debilitados y extenuados luego de seis meses de protestas (Cabrales, 2021), la canonización estimuló y reafirmó su accionar prodemocrático y antirrepresivo. El paralelo histórico de la represión gubernamental en tiempos de Romero, que eventualmente condujo a su martirio, fue creativa y fácilmente adaptado a las nuevas circunstancias de violencia política en Nicaragua. La comparación que hacían los manifestantes sobre Romero en 1980 y Nicaragua en 2018 sirvieron para interpretar esa primera sensación colectiva ante la “revuelta aplastada” (International Crisis Group, 2018) y para encuadrar, con un símbolo resonante, la necesidad de justicia tras la represión en la lógica de una nueva y necesitada revolución contra la dictadura de Ortega (Mosinger et al., 2022).

Cabe señalar que, para las autoridades de la Iglesia católica nicaragüense, quienes ya se habían involucrado activamente en la movilización prodemocrática de ese año, la canonización fue una nueva oportunidad para certificar las demandas de los opositores y rechazar la represión. Este proceso de certificación, o validación de manifestantes, de parte de autoridades religiosas o culturales ha demostrado ser clave en escenarios de movilización similares (McAdam et al., 2004) y otorga a los encuadres de especial efectividad (Smith, 2014; Snow y Bedford, 2000).

Lejos de ser un fenómeno lineal en el contexto nicaragüense de 2018, el encuadre sobre la figura de Romero ilustra que tanto los movimientos como los contramovimientos sociales pueden (re)interpretar un mismo símbolo para generar encuadres antagónicos (Meyer y Staggenborg, 1996). En ambas partes puede gozar de alta resonancia, pese a elevadas contradicciones, y abrir una disputa sobre su uso con implicaciones directas en la movilización. Este tipo de contienda retórica adquiere relevancia en un contexto de elevado flujo de (des)información, preponderante en redes digitales y entre las multitudes conectadas (Rovira, 2017, 2018), que puede influir en la interpretación de símbolos e incluso revertir significados originales de los mismos. Los estudios de movimientos sociales deben prestar atención a esta dialéctica simbólica en procesos de movilización, y complejizar que la creación, interpretación y usos de encuadres es, en efecto, una disputa por el poder más allá de una elaboración cultural (Vliegenthart y Van Zoonen, 2011).

Lo más destacado del análisis es que, a pesar de la alta resonancia, credibilidad y coherencia demostrada por el encuadre de Romero, éste no logró sostenerse en la cobertura periodística ni en redes sociales más allá de octubre de 2018. Ni los opositores ni los sandinistas —en menor medida— dieron continuidad a la instrumentalización del símbolo; es decir, lo limitaron a la coyuntura específica de la canonización. La observación sugiere que incorporar el factor de la durabilidad del encuadre en el análisis resalta la importancia estratégica de su uso sostenido. En este sentido, el enfoque no debe limitarse a evaluar sociológicamente si un encuadre es resonante, creíble o coherente (Snow y Bedford, 2000), sino también debe determinar si los actores sociales implementan estrategias para garantizar su continuidad y eficacia en el tiempo (Tromble y Meffert, 2016). El caso estudiado mostró que este desuso llevó a la oposición a la ineficaz creación coyuntural de símbolos que eventualmente condujeron a la saturación y la extenuación entre la población.

El análisis contrafactual (Capoccia y Kelemen, 2007) permite identificar que, de haber dado continuidad al encuadre, los opositores hubieran afianzado estrategias y mensajes y dado un sentido martirial a la revuelta aplastada de ese año; asimismo, hubieran aprovechado la visibilidad internacional generada por la figura mediatizada del santo y generado motivaciones para afrontar el avance autoritario. La oportunidad política del símbolo, inicialmente tomada entre las filas opositoras, posteriormente fue desaprovechada como un desafortunado error estratégico. Desde la perspectiva sandinista, el uso continuado hubiera otorgado un recurso retórico consistente para deslegitimar el involucramiento de la Iglesia en la demanda de democracia y justicia. Desde estas filas, dicha oportunidad tampoco fue optimizada.

El caso estudiado nos muestra que la religión continúa siendo una fuente significativa de símbolos con alta resonancia para la movilización social en América Latina. Los niveles de resonancia alcanzados en la disputa en torno a la figura de monseñor Romero se debieron a dos factores principales: 1) la profunda familiaridad de la población nicaragüense con la religión católica, y 2) el contexto de represión política que atravesaba el país en ese momento. En escenarios con menor arraigo de tradición católica o en condiciones de estabilidad política y menor polarización, es poco probable que una disputa simbólica en torno a una figura como Romero hubiera alcanzado dimensiones comparables. No obstante, más allá de la disputa cultural por el símbolo, este encuadre también fue objeto de una intensa lucha política.

Los resultados también muestran que los encuadres son más poderosos cuando se utilizan entre sujetos que afirman tener la autoridad para interpretarlos. Los opositores vinculaban constantemente la figura de Romero con asuntos eclesiales. En particular, los manifestantes compararon a líderes católicos (obispos y sacerdotes) con la figura del monseñor en cuestión. Como símbolo católico, sus mensajes resonaron con mayor familiaridad entre los manifestantes opositores, quienes gozaban de una condición privilegiada para su uso debido a la certificación favorable y prodemocrática de la jerarquía católica (proveedora del encuadre).

Sin embargo, los sandinistas también afirmaron tener autoridad para interpretar el símbolo, aunque desde una perspectiva ideológica. Aprovecharon la reconocida veneración del obispo entre sus miembros y la asociación de su figura con la izquierda latinoamericana. Los hallazgos indican que, en la elaboración de encuadres, es relevante considerar cómo los activistas y la población en general perciben quién está autorizado o legitimado para interpretarlos correcta y coherentemente.

Conclusiones

En medio de la contienda política en Nicaragua en 2018, con opositores que demandaban democracia a un gobierno que mutaba hacia el autoritarismo (M. Sánchez y Osorio, 2020), la canonización de monseñor Romero brindó oportunidades para la creación e instrumentalización de encuadres entre ambas partes. Tanto sandinistas como opositores se apropiaron de la figura del obispo salvadoreño para interpretar el estado abatido de la movilización opositora o para justificar la represión y afianzar, con racionalidad ideológica, esfuerzos para neutralizar las protestas.

A través de encuadres diagnósticos apoyados en el obispo, tanto sandinistas como manifestantes opositores resignificaron la oleada de protestas de 2018: por un lado, aludían al elevado autoritarismo y, por el otro, a la influencia de fuerzas desestabilizadoras presuntamente de derecha, similares a las que martirizaron a Romero. Con el mensaje de Monseñor acusaron a las contrapartes, con mensajes que demostraron una fuerte resonancia y coherencia en el momento en que fueron elaborados. Las palabras del obispo parecían ser fácilmente aplicables al caso nicaragüense. También, en referencia a Romero, sandinistas y opositores construyeron encuadres pronóstico-motivacionales para llamar a la acción o para exhortar a realizar otras acciones colectivas específicas.

A pesar de la dialéctica generada y de que el encuadre demostró ser relevante en términos de coherencia, resonancia y credibilidad, éste careció de durabilidad. Los opositores, en particular, optaron por crear nuevos símbolos adaptados a las coyunturas emergentes, desaprovechando así el potencial estratégico del encuadre de Romero. Esta falta de continuidad constituyó un error estratégico, ya que la figura del obispo pudo haber sido utilizada para otras resignificaciones y movilizaciones tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en el momento crítico marcado por el aumento del autoritarismo.

Este error estratégico ofrece una valiosa lección no sólo para los activistas, sino también para la sociología de los movimientos sociales: en el análisis de los encuadres, además de examinar su resonancia, es fundamental considerar su durabilidad y su uso estratégico. Este enfoque permite incorporar al análisis de encuadres, que tradicionalmente se ha abordado desde una perspectiva predominantemente cultural, la atención a las acciones intencionadas de los actores sociales. Dichas estrategias determinan, de manera oportuna o negligente, la capacidad para mantener el uso de encuadres una vez seleccionados en función de su resonancia, coherencia y credibilidad.

En este sentido, la consideración de la durabilidad de los encuadres no sólo introduce la variable temporal en el análisis (Pierson, 2004), desatendida con frecuencia, sino que también destaca la importancia de las agencias de los actores sociales en mantener su efectividad. Desde esta perspectiva, los encuadres no son únicamente reflejo de disputas culturales, sino también de dinámicas políticas (Vliegenthart y Van Zoonen, 2011).

Para las autoridades de la Iglesia católica nicaragüense, que ya había mostrado un involucramiento activo en la movilización prodemocrática, la canonización significó una oportunidad para certificar de nuevo las demandas de los opositores y rechazar la represión gubernamental. Esta certificación eclesial develó una dinámica interesante de los procesos de encuadre. Los encuadres resuenan con mayor eficacia cuando se utilizan entre sujetos que poseen autoridad para interpretarlos, lo que les otorga mayor coherencia. La Iglesia católica en Nicaragua, y a quienes ella validara, estaba en una posición privilegiada para resignificar, certificar e invalidar el uso de la figura y mensaje de Romero en este contexto.

Si bien los hallazgos pudieron tener una mejor aproximación cualitativa por medio de entrevistas con activistas y la realización de un análisis de metadatos en redes sociales, la aproximación al caso a través del análisis de contenido permitió proyectar diversos matices de esta disputa. Sin embargo, más investigación es necesaria para entender la racionalidad sobre el desuso del símbolo o las estrategias internas de los activistas para instrumentalizarlo en octubre de 2018 y descartarlo posteriormente. Para otros casos, este trabajo muestra la necesidad de realizar estudios comparativos sobre las maneras como diferentes movimientos y contramovimientos sociales disputan y sostienen encuadres. También, es necesario estudiar la durabilidad y mantenimiento de los encuadres mediante la examinación de casos donde su uso estratégico y sostenido ha sido clave para la movilización social a lo largo del tiempo. Finalmente, es relevante considerar que, más allá de generar encuadres, algunos podrían ser mediados por personas e instituciones que se consideren facultadas para interpretarlos, certificarlos o validarlos correctamente.

Acercarse a la disputa por el símbolo de Romero en el contexto convulso que atravesó Nicaragua en 2018, no sólo ofrece la posibilidad de contribuir al estudio de esta nueva realidad sociopolítica de este país centroamericano, sino que muestra, una vez más, que monseñor Romero aún tiene voz y vigencia en medio de contextos represivos. Incluso en medio de la controvertida disputa sobre el símbolo en Nicaragua, está claro que el obispo salvadoreño es todavía un encuadre poderoso para movilizar actores sociales y políticos más allá de El Salvador.

Bibliografía

Adamson, Walter (2013). “Gramsci, catholicism and secular Religion” [en línea]. Politics, Religion and Ideology 14 (4): 468-484. Disponible en <https://doi.org/10.1080/21567689.2013.829047>.

Aguerri, Ernesto [@AguerriErnesto] (14 de octubre de 2018). Ojalá que la mayoría de los gobernantes hagan mérito y Honor también, al dejar de ser instrumentos de

los oligarcas y del Imperio para la explotación del. Twitter [X].

Almeida, Paul, y Luis Rubén González Márquez (2023). “Interpreting repressive and economic threats: Música contestataria and collective Resistance in Central America” [en línea]. Latin American Perspectives 50 (3): 134-156. Disponible en <https://doi.org/10.1177/0094582X231194310>.

bbc (2019). “Ley de Amnistía en Nicaragua: por qué muchos presos liberados tras la nueva normativa del gobierno de Daniel Ortega se oponen a la misma” [en línea]. BBC News Mundo. Disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48589868>.

Buckner, Elizabeth, y Lina Khatib (2014). “The martyrs’ revolutions: The role of martyrs in the Arab Spring” [en línea]. British Journal of Middle Eastern Studies 41 (4): 368-384. Disponible en <https://doi.org/10.1080/13530194.2014.918802>.

Cabrales, Sergio (2020). “La oleada de protestas del 2018 en Nicaragua: procesos, mecanismos y resultados”. En Anhelos de un nuevo horizonte. Aportes para la construcción de una Nicaragua democrática, editado por Alberto Cortés Ramos, Umanzor López Baltodano y Ludwig Moncada Bellorin. San José: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Cabrales, Sergio (2021). “Managua en revuelta: la capital en la oleada de protestas de 2018” [en línea]. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies/Revue Canadienne des Études Latino-américaines et Caraïbes 46 (3): 382-399. Disponible en <https://doi.org/10.1080/08263663.2021.1970339>.

Cabrales, Sergio (2022). Compete, Accompany, or Democratize? The Nicaraguan Catholic Church’s Motivations for Involvement in the 2018 Wave of Protest [en línea]. Pittsburgh: University of Pittsburgh. Disponible en <http://d-scholarship.pitt.edu/43115/>.

Cabrales, Sergio, y Álvaro López-Espinoza (2020). “Nicaragua en movimiento: análisis de las protestas 2016-2020” [en línea]. Funides. Disponible en <enlace>.

Cabrales, Sergio, y Mario Sánchez (2022). “Anti-repression protests (Nicaragua)” [en línea]. En The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, 1-3. Disponible en <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm517>.

Capoccia, Giovanni, y Daniel Kelemen (2007). “The study of critical junctures: Theory, narrative, and counterfactuals in historical institutionalism” [en línea]. World Politics 59 (3): 341-369. Disponible en <https://doi.org/10.1017/S0043887100020852>.

Carvajal, Miguel [@miguelcar95] (13 de octubre de 2018). #BeatoRomero “De nada sirven las reformas si están teñidas de sangre”. (Homilía, 23 de marzo de 1980) #OigamosARomero. Rosario Murillo de. Twitter [X].

Castells, Manuel (2015). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Nueva York: Polity Press.

Chodak, Jaroslaw (2001). “Symbols, slogans and taste in tactics: Creation of collective identity in social movements”. Political Science 4 (1): 139-187.

Confidencial (2018). “giei: Régimen orteguista cometió crímenes de lesa humanidad” [en línea], 21 de diciembre. Disponible en <enlace>.

Durkheim, Émile (2016). “The elementary forms of religious life”. En Social Theory Re-wired, 52-67. Nueva York: Routledge.

El 19 Digital (2018). “Presidente Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo celebran junto al pueblo nicaragüense la santificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero” [en línea], 13 de octubre. Disponible en <enlace>.

Evans, John (1997). “Multi-organizational fields and social movement organization frame content: The religious pro-choice movement” [en línea]. Sociological Inquiry 67 (4): 451-469. Disponible en <enlace>.

González Espinoza, Israel (2018). “Nicaragua celebra a San Romero de América bajo una estela de represión gubernamental” [en línea]. Artículo 66. Disponible en <enlace>.

González Espinoza, Israel (2018a). “#OigamosARomero, la iniciativa digital de Monseñor Báez en homenaje a San Romero de América” [en línea]. Artículo 66. Disponible en <enlace>.

Goodwin, Jeff, y Steven (2001). “Emotion work in high-risk social movements: Managing fear in the U.S. and East German civil rights movements”. En Passionate Politics: Emotions and Social Movements, editado por Jeff Goodwin, James M. Jasper y Francesca Polletta, 282-302. Chicago: University of Chicago Press.

Hoyle, Justin (2016). “A matter of framing: Explaining the failure of post-Islamist social movements in the Arab Spring” [en línea]. Digest of Middle East Studies 25 (2): 186-209. Disponible en <https://doi.org/10.1111/dome.12089>.

International Crisis Group. (2018). “Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada”. International Crisis Group.

International Crisis Group (2019). “Coaxing Nicaragua out of a Deadly Standoff”[en línea]. International Crisis Group. Disponible en <enlace>.

Juventud Presidente [@Jupresidente] (13 de octubre de 2018). #OctubreVictorioso Caminata por la Paz. Miles de nicaragüenses caminan por la paz, con fe y esperanza, rindiendo homenaje. Twitter [X].

Ketelaars, Pauline (2016). “What strikes the responsive chord? The effects of framing qualities on frame resonance among protest participants” [en línea]. Mobilization 21 (3): 341-360. Disponible en <https://doi.org/10.17813/1086-671X-21-3-341>.

Klein, Graig, José Cuesta, y Cristian Chagalj (2021). “The Nicaragua protest crisis in 2018.2019: Assessing the logic of government responses to protests” [en línea]. Journal of Politics in Latin America 00 (0): 1-29. Disponible en <https://doi.org/10.1177/1866802x211024246>.

López Vigil, María (2011). Monseñor Romero. Piezas para un retrato. El Salvador: uca Editores.

Luna, Yader (2018). “Cinismo oficial intenta manipular legado de monseñor Romero” [en línea]. Confidencial, 14 de octubre. Disponible en <enlace>.

Maier, Martin (2016). “Monseñor Romero y la teología de la liberación”. Revista Latinoamericana de Teología 95 (99): 201-214.

Martí i Puig, Salvador (2019). Nicaragua: análisis de una crisis inesperada [en línea]. Documentos de Trabajo 10/19. Fundación Carolina. Disponible en <https://doi.org/10.33960/issn-e.1885-9119.dt10>.

Martínez, Patricia (2018). “Monseñor Romero fue un santo contra la represión” [en línea]. Confidencial, 13 de octubre. Disponible en <enlace>.

McAdam, Doug, y William Sewell (2001). “It’s about time: Temporality in the study of social movements and revolutions”. En Silence and Voice in the Study of Contentious Politics, 89-125. Cambridge: Cambridge University Press.

McAdam, Doug; Sidney Tarrow; y Charles Tilly (2004). Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge University Press.

Meyer, David, y Suzanne Staggenborg (1996). “Movements, countermovements, and the structure of political opportunity”. American Journal of Sociology 101 (6): 1628-1660.

Morris, Aldon (1996). “The Black Church in the civil rights movement: The sclc as the decentralized, radical arm of the Black Church”. En Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism, editado por Christian Smith, 29-46. Nueva York: Routledge.

Mosinger, Eric; Kai Thaler; Diana Paz García; y Charlotte Fowler (2022). “Civil resistance in the shadow of the Revolution: Historical framing in Nicaragua’s sudden uprising”. Comparative Politics 54 (2), 253-277.

Newsroom Infobae (2020). “Opositores piden apoyo internacional para enfrentar al coronavirus en Nicaragua” [en línea], 15 de agosto. Disponible en <enlace>.

Nicaragua Clic [@nicaclic] (11 de octubre de 2018). Las palabras de Monseñor Romero, la voz de América, son válidas en el contexto y coyuntura de Nicaragua #SOSNicaragua #OigamosARomero. Twitter [X].

Ng, Nancy, y Andreas Fulda (2018). “The religious dimension of Hong Kong’s umbrella movement” [en línea]. Journal of Church and State 60 (3): 377-397. Disponible en <https://doi.org/10.1093/jcs/csx053>.

Osa, Maryjane (1996). “Pastoral mobilization and contention: The religious foundations of the solidarity movement in Poland”. En Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism, editado por Christian Smith, 67-86. Nueva York: Routledge.

Periodista Granadino [@periodistaGra] (12 de octubre de 2018). A todos los que apoyan al gobierno genocida y afirman que marcharán por #MonseñorRomero, los invito a ver su película y leer un poco sus sermones. Twitter [X].

Pierson, Paul (2004). Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis. Princeton: Princeton University Press.

Pizarro Hofer, Roberto (2018). “Monseñor Romero, los militares y el pueblo” [en línea]. Confidencial, 20 de octubre Disponible en <https://confidencial.digital/opinion/monsenor-romero-los-militares-y-el-pueblo/>.

PXMolina (2018). Caricatura del día: “El Grito de monseñor Romero” [en línea]. Confidencial, 13 de octubre. Disponible en <https://confidencial.digital/pxmolina/caricatura-del-dia-el-grito-de-monsenor-romero/>.

Quezada Sánchez, Rufino (2018). “El fmln manipula la imagen de san Óscar Romero para apoyar la represión de Daniel Ortega” [en línea]. La Prensa Gráfica, 25 de octubre. Disponible en <enlace>.

Reed, Jean Pierre, y Sarah Pitcher (2015). “Religion and revolutionary we-ness: Religious discourse, speech acts, and collective identity in prerevolutionary Nicaragua” [en línea]. Journal for the Scientific Study of Religion 54 (3): 477-500. Disponible en <https://doi.org/10.1111/jssr.12213>.

Rocha Urtecho, Luis (2018). “Santo por terrorista, golpista y vandálico” [en línea]. Confidencial, 14 de octubre. Disponible en <https://confidencial.com.ni/san-romero-de-america-santo-por-terrorista-golpista-y-vandalico/>.

Rovira, Guiomar (2017). Activismo en red y multitudes conectadas. Comunicación y acción en la era de Internet. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco/Icaria.

Rovira, Guiomar (2018). “De las redes activistas a las multitudes conectadas. Movilización social, protesta global y tecnologías de la comunicación”. Revista Internacional de Pensamiento Político 10: 157-170.

Sánchez, Edwin (2019). “Las mentiras contra Nicaragua no respetan ni a San Romero” [en línea]. El 19 Digital, 19 de abril. Disponible en <enlace>.

Sánchez, Mario, y Loreley Osorio Mercado (2020). “Abril 2018, Nicaragua: el desafío de la democracia frente al autoritarismo”. En Nicaragua 2018. La insurrección cívica de abril. San Salvador: uca Publicaciones.

Sandino, Nohemy (2018). “Canonización de Romero es símbolo de justicia para los civiles que murieron en El Salvador” [en línea]. El19Digital, 14 de octubre. Disponible en <enlace>.

Sawchuk, Dana (1997). “The Catholic Church in the Nicaraguan Revolution: A Gramscian analysis” [en línea]. Sociology of Religion 58 (1): 39. Disponible en <https://doi.org/10.2307/3712105>.

Serra, Maciá, y Salvador Marti í Puig (2020). “Nicaragua: De-democratization and regime crisis” [en línea]. Latin American Politics and Society 62 (2): 117-136. Disponble <https://doi.org/10.1017/lap.2019.64>.

Smith, Christian (ed.) (2014). “Disruptive religion”. En Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism. Nueva York: Routledge.

Snow, David, y Robert Bedford (2000). “Framing processes and social movements: An overview and assessment”. Annual Review of Sociology 26 (1974): 611-639.

Staggenborg, S. (2015). Issues in the Study of Social Movements and Collective Action. En Social Movements (pp. 31–57). Oxford University Press.

Staggenborg, Suzanne (2016). “Issues in the study of social movements and collective action”. En Social Movements, 31-57. Oxford: Oxford University Press.

Thaler, Kai, y Erick Mosinger (2022). “Nicaragua: Doubling Down on Dictatorship”. Journal of Democracy 33 (2): 133-146.

Tilly, Charles, y Sidney Tarrow (2015). Contentious Politics. Oxford University Press.

Tromble, Rebekah, y Michael Meffert (2016). “The life and death of frames: Dynamics of media frame duration”. International Journal of Communication 10 (23): 5079-5101.

Umaña, Lesbia (2018). “Compañera Rosario Murillo: Llamarse a la paz, al amor, a la reconciliación, es una proeza” [en línea]. El 19 Digital, 13 de octubre. Disponible en <enlace>.

United States Department of State (2024). Nicaragua 2023 International Religious Freedom Report [en línea]. Office of International Religious Freedom. Disponible en <enlace>.

Valentim, Vicente (2019). “What affects media commentators’ views of protest actions? Evidence from the Portuguese wave of anti-austerity contention” [en línea]. Social Movement Studies 18 (2): 215-232. Disponible en <https://doi.org/10.1080/14742837.2018.1530589>.

Vliegenthart, Rens, y Liesbet Van Zoonen (2011). “Power to the frame: Bringing sociology back to frame analysis” [en línea]. European Journal of Communication 26 (2): 101-115. Disponible en <https://doi.org/10.1177/0267323111404838>.

Williams, Philip (1989). The Catholic Church and Politics in Nicaragua and Costa Rica. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Yangzom, Dicky (2016). “Clothing and social movements: Tibet and the politics of dress” [en línea]. Social Movement Studies 15 (6): 622-633. Disponible en <https://doi.org/10.1080/14742837.2016.1213163>.

Recibido: 10 de julio de 2024

Aceptado: 5 de febrero de 2025