The “toxicity” in teenager narratives of three cities in Argentina

Martín Hernán Di Marco*, Florencia Clara Mazzola** y Gabriela Dalia Wald***

*Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Universidad de Leiden, Países Bajos. Universidad Nacional de La Matanza, Argentina. Temas de especialización: estudio de narrativas biográficas y el ejercicio de violencia en América Latina. orcid: 0000-0002-0568-0581.

**Magister en Política y Administración de la Educación por la Universidad de Tres de Febrero, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires. Temas de especialización: políticas públicas, implementación de la educación sexual en Argentina. orcid: 0000-0001-8626-0695.

***Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. Temas de especialización: adolescencias y juventudes, modelos de intervención para la inclusión social, cambio social y de comportamiento. orcid: 0000-0002-0869-1892.

Resumen: Este artículo examina los usos del término “toxicidad” en las narrativas sobre relaciones íntimas y amor en adolescentes de tres ciudades argentinas: Buenos Aires, Villa María y San Juan. Se llevó a cabo un análisis temático de 70 entrevistas semiestructuradas. Este término se empleó tanto para denunciar formas de agresión y diferenciar entre lo “sano” y lo “enfermo”, como para minimizar la gravedad de acciones violentas y encubrir prácticas abusivas. En este sentido, argumentamos que asumir que el término “tóxico” y la lógica en la que se asienta son inherentemente críticos y progresistas oculta sus múltiples significados en juego, incluyendo su capacidad para despolitizar las problemáticas que describe.

Palabras clave: violencia, toxicidad, relaciones de pareja, adolescentes, Argentina.

Abstract: This paper examines how the term “toxicity” is used in narratives about intimate relationships and love among teenagers in three Argentinean cities: Buenos Aires, Villa María, and San Juan. Through a thematic analysis of 70 semi-structured interviews, we found that “toxicity” is employed both to denounce forms of aggression and to distinguish between what is considered “healthy” and “unhealthy” in relationships, as well as to downplay the severity of violent actions and to conceal abusive practices. We argue that assuming the term “toxic” and its underlying logic are inherently critical and progressive obscures the various meanings it encompasses, including its potential for depoliticization.

Keywords: violence; toxicity; intimate relationships; teenagers; Argentina.

En una de las primeras entrevistas en un proyecto multicéntrico, Sabrina —una1 estudiante de secundario de Villa María— describió su relación con su exnovio como tóxica. Explicó que, a lo largo de la relación, se sintió acosada y, después de un difícil proceso de reflexión, decidió separarse. Sabrina no fue la única participante que empleó este término. Durante los meses de trabajo de campo, otros estudiantes hicieron referencia a esta palabra. Algunos la usaron para describir experiencias negativas en las que se sintieron vulnerables, mientras que otros la relacionaron con una advertencia inicial de una posible situación de violencia “real” en el futuro. El término también se mencionó para describir situaciones de maltrato y agresión que no eran consideradas estrictamente como violentas.

La creciente alarma sobre la violencia en el ámbito de la pareja —paralela a la expansión del movimiento feminista y al desarrollo de diversas teorías de género— ha coincidido con la reconfiguración de los discursos contemporáneos sobre las relaciones íntimas (Meyer et al., 2023). Esto ha provocado que el amor y la sexualidad adquieran un predominio discursivo en la esfera pública y, a la vez, que estas prácticas sociales se conviertan en objeto de observación e intervención por parte de disciplinas y conocimientos especializados (Illouz, 2011; Schulman, 2023). El amor, el conflicto y la violencia se han convertido en temas disputados por una variedad de discursos.

En este contexto, la “toxicidad” se ha convertido en una lente utilizada para describir prácticas en las relaciones íntimas. Se emplea para describir ciertos rasgos de personalidad, la gravedad de actitudes agresivas y los patrones de conducta en ciertos grupos y contextos. A la vez, funciona como etiqueta para nombrar situaciones de abuso: denunciar una práctica como tóxica tiene tanto una eficacia simbólica (influye en las emociones y acciones de las personas) como institucional (puede promover el desarrollo de acciones punitivas y disciplinarias) (Ahmed, 2022). “Ser tóxico” se volvió parte del repertorio discursivo utilizado por la población, circulando tanto en series de televisión, podcasts, revistas y diferentes formas de coaching: basta con ver libros como Gente tóxica (Stamateas, 2010), Relaciones tóxicas (Block, 2022) y Cómo sanar después de una relación tóxica (Fernández Txasko, 2019), para entender el alcance de esta forma de comprender las relaciones sociales.

La incorporación de este discurso en el lenguaje cotidiano no sólo implica su uso extendido, sino también la naturalización de su lógica ―es decir, como disposición incorporada o marco interpretativo a través del cual las personas dan sentido al mundo y actúan sobre él (Bourdieu, 1991). Etiquetar una práctica como “tóxica” se percibe como una forma neutral de describir interacciones sociales, al mismo tiempo que se utiliza para denunciar situaciones que suelen asumirse como eficaces para visibilizar procesos sociales (Zerubavel, 2018). Asimismo, clasificar una práctica desde este discurso implica un posicionamiento social (se enmarca dentro de una lógica vista como crítica) y se le piensa como una categoría analítica: es utilizada tanto por legos como por científicos sociales para describir modos de relacionarse (Villarejo-Carballido et al., 2022).

Estudiantes de escuelas secundarias en el marco de un proyecto sociológico multicéntrico sobre vida íntima, violencia y noviazgos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Villa María (Córdoba) y San Juan (San Juan), nos encontramos con el uso extendido del término “tóxico” en los discursos de las y los entrevistados. La reiteración de su uso y los diferentes sentidos puestos en juego nos alertaron sobre el peso simbólico de esta categoría, y decidimos explorarlo analíticamente. Desde una perspectiva narrativa focalizada en el uso y los efectos de los discursos sociales (Winch, 1992), en este artículo nos preguntamos por las implicaciones prácticas del uso del término en relaciones íntimas y por los efectos que esto tiene en los vínculos de sociabilidad. Discutimos el doble efecto que produce el uso del término: se utiliza tanto para visibilizar y denunciar violencia como para relativizar y minimizar situaciones de daño en las relaciones. Así, discursos extendidos en diferentes espacios sociales (incluidas las escuelas, los medios de comunicación, etcétera) toman esta categoría para diferenciar los vínculos tóxicos de aquellos identificados como “normales”.

En la siguiente sección realizamos un repaso por la literatura que ha problematizado el predominio y los usos del discurso de la toxicidad; en particular, rescatamos las discusiones que consideran los efectos prácticos (y no planificados) de estas narrativas. Presentamos el marco analítico con el que entendemos el vínculo entre discurso, práctica y violencia. En la tercera sección describimos la metodología del estudio, haciendo hincapié en el alcance logrado por el diseño multicéntrico. La sección de resultados se divide en las principales lógicas de uso del término, siguiendo las perspectivas de los actores. En las discusiones y conclusiones abordamos las consecuencias prácticas del uso de la toxicidad, la imbricación entre este discurso y las lógicas de despolitización, y los modos en los que se usa para encubrir formas de violencia.

Violencia, lenguaje y adolescencia: la transición discursiva

El siglo XX atestiguó un fuerte cambio en los discursos y prácticas vinculadas con el amor, el romance y las parejas (Bauman, 2003; Beck y Gernsheim, 2001; Giddens, 1998). En la modernidad tardía, la transformación de la intimidad implicó cambios radicales en las relaciones entre las personas, entre ellas el hecho de que las relaciones íntimas se vuelven más reflexivas y negociadas, amén de un proyecto individual (Giddens, 1998). La transformación en la construcción de los vínculos estuvo fuertemente asociada con la posibilidad de elección del otro y con el predominio de discursos focalizados en la autonomía de las personas (Illouz, 2009, 2011). Esta configuración de nuevos sentidos y relaciones modificó el acceso a la intimidad y los papeles de cada sexo, así como la ética de la vida personal. En oposición al amor romántico —que presupone entrega y división de roles fijos (matrimonio heterosexual)— emerge el amor confluente (Giddens, 1998). Este último implica una separación entre la esfera romántica, reproductiva y sexual, donde se extienden los ideales de horizontalidad, democracia y cuidado.2 En este contexto, los vínculos románticos se volvieron objeto de nuevos discursos y dispositivos (estatales, psicológicos, populares), en los cuales la violencia es un prisma importante para calificar, clasificar e intervenir en estas relaciones.3

En el contexto de la expansión de la vida íntima como objeto de nuevos discursos, las lecturas críticas sobre el género y la violencia tomaron un lugar protagónico. En particular, la “masculinidad tóxica” emergió como un término central para clasificar las acciones de los varones cisgénero. Acuñado por los movimientos de varones de finales del siglo XX, este término se extendió a entornos de políticas terapéuticas y sociales a principios del siglo XXI (Flood, 2018). Desde la década de 2010, el feminismo comenzó a atribuir la misoginia, la homofobia y la violencia masculina a la masculinidad tóxica (Banet-Weiser y Miltner, 2016; Harrington, 2021). No obstante, el mismo ha sido criticado por responder a discursos individualizadores sobre conductas de varones, usualmente en sectores marginalizados (Harrington, 2021).

Simultáneamente, el feminismo experimentó una renovada popularización que implicó una fuerte movilización y visibilización en la agenda pública de las mujeres y disidencias. Este resurgimiento trascendió las discusiones teóricas y se vinculó con movimientos sociales e institucionales (Banet-Weiser y Portwood-Stacer, 2017). En este contexto, el término “masculinidad tóxica” se utilizó de manera extendida sin que se explicitara una definición analítica (Harrington, 2021).

El término “tóxico” empezó a utilizarse en diferentes campos, con diversos significados y sentidos prácticos (Lahad y Van Hoof, 2023; Redkozubova, 2019; Waling, 2019). De manera similar a lo ocurrido con el término violencia, el cual sufrió un proceso de inflación conceptual (Noel y Garriga Zucal, 2010), el término toxicidad logró una gran popularidad y comenzó a ser utilizado también como parte del sentido común social: en contraste con la noción de masculinidad hegemónica (Connell, 2005), la idea de toxicidad obtuvo un menor rigor conceptual.

En parte, esto se puede explicar por lo que Sarah Banet-Weiser y Laura Portwood-Stacer (2017) han denominado feminismo popular: una ampliación de su circulación más allá de la academia y el ámbito propiamente militante. El desarrollo del feminismo neoliberal, ligado a las ideas del feminismo popular del norte global, ha implicado la articulación entre un discurso centrado en el género, pero a la vez individualizante, vinculado al marketing (merchandising), y desligado de los contextos y relaciones en las que los sujetos se construyen (Rottenberg, 2014). Para Nancy Fraser (2021, 2022), el feminismo neoliberal también encontró, en su alianza con los sectores conservadores (políticos y económicos), un espacio de poder. Desde esta perspectiva, se instalaron discursos de reconocimiento y emancipación, pero paralelamente se promovieron políticas que redujeron la igualdad a la meritocracia e incrementaron beneficios a mujeres que ya poseían capital social, cultural y económico. Para esta autora, la integración del feminismo en el bloque hegemónico de poder en el norte global le dio “un barniz de carisma emancipatorio a la economía política depredadora del neoliberalismo” (Fraser, 2022: 205).

La expansión del feminismo en el contexto neoliberal, así como del uso del discurso de la toxicidad, ha despertado la suspicacia en ciertos grupos académicos, dada la naturalidad con la que se ha adoptado su uso. Carol Harrington (2021), por ejemplo, argumenta que el feminismo no debería adoptar la masculinidad tóxica como término analítico. Según plantea, considerando sus orígenes y su uso, la adopción de este discurso suele recaer en una práctica individualizante y, a la vez, enfocada en varones marginalizados. Por lo tanto, las acusaciones de masculinidad tóxica a menudo funcionan para mantener las jerarquías de género e individualizar la responsabilidad por las desigualdades de género en ciertos “hombres malos”. En concordancia, Andrea Waling (2019) discute que el término parte de un binarismo tóxico-sano que reproduce imaginarios de género y no permite construir nuevos imaginarios (Lahad y Van Hoof, 2023).

A su vez, las críticas a este discurso se vinculan con la banalización de la violencia, la relativización de la agresión y la relativización de estas conductas a partir de narrativas liberales. Waling (2022) critica el uso de términos como masculinidad “tóxica” y “sana” en el discurso académico y lego en relación con iniciativas de prevención de violencia de género. Estos términos parten de posicionamientos morales descontextualizados sobre lo sano y el bienestar. Asimismo, la extensión del uso del término lleva a un efecto circular en el que el término académico es adoptado por el discurso público y, luego, se simplifica y estabiliza en el léxico general. Esta versión reducida es retomada por la academia como categorías y posicionamientos nativos. En este proceso, se pierde la capacidad hermenéutica y política del término, al perder su naturaleza complejizante y relacionada con otros procesos sociales.

Una crítica en particular es que el avance de este discurso encubre diversas formas de violencia (Dandona, 2023; Waling, 2019). El reemplazo de la palabra violencia por tóxico (ya no es un “agresor”, sino un “tóxico”) señala un fenómeno más general y extendido de pérdida de especificidad y potencia política en el discurso (Dandona, 2023). Asimismo, la “masculinidad excesiva” o “tóxica” funciona como un comodín en el discurso, porque coloca al hombre como víctima de sus comportamientos y le quita responsabilidad, en lugar de ubicarlo como participante activo (Waling, 2019).

Ekaterina A. Redkozubova (2019) argumenta que la utilización del término “tóxico” en la jerga revela una necesidad de reflexión desde la ecología lingüística. Tiene un uso extensivo para señalar características de una persona o los resultados de sus acciones. Si bien mantiene el signo semántico de nocividad ―en su uso en los textos escritos académicos―, debe ser analizado en la circulación de los discursos. Esta diferencia en su uso implica simplificar los procesos interpersonales en un contexto en el que se conjuga el interés mediático con la industria del bienestar y la felicidad como imperativo moral en los discursos (Lahad y Van Hoof, 2023). A su vez, este discurso otorga prioridad a las necesidades del individuo desde imperativos como el autocuidado y el autogobierno. Esto, según Eva Illouz (2011), desplaza la responsabilidad individual de los fracasos y problemas amorosos. Así pues, el sufrimiento se experimenta y se supera a través de técnicas de autoayuda, terapia y/o con amistades, llevándose a la esfera privada; es decir, a un problema propio e individual.

Las críticas del feminismo sobre este discurso no se focalizan en las prácticas etiquetadas como tóxicas (es decir, las acciones que se construyen a partir del uso del término tóxico). Por el contrario, estos autores (Harrington, 2021; Waling, 2019, 2023) se enfocan en cómo se entiende y usa el término, a la vez que en los efectos políticos y subjetivantes que tiene.

En el contexto de estos estudios feministas se ubican también los estudios sobre violencia. Desde el comienzo de este siglo hubo un crecimiento de investigaciones sobre las dificultades para promover cambios en las estructuras que reproducen la violencia y sobre la proliferación de mecanismos que permiten identificar y denunciar situaciones de violencia (López-Cepero Borrego et al., 2014). Por ejemplo, se ha discutido la tensión entre violencia y amor en los vínculos de pareja heterosexual y los umbrales de violencia aceptados (Palumbo, 2017), la transformación de los valores asociados a la pareja y su vínculo con la violencia (Guisado Álvarez y Cala, 2021), la violencia verbal-emocional como una de las formas de violencia más utilizada por los adolescentes, seguida de la violencia sexual (Pazos, Delgado y Gómez, 2014), la relación entre el amor y los celos (Moreira Di Bello et al., 2024) y las denuncias de violencia de género en las redes sociales (Palumbo y Di Napoli, 2019). Asimismo, se ha trabajado sobre los diferentes sentidos que se anidan alrededor de la violencia por parte de los estudiantes en la escuela previamente a la pandemia (Di Napoli, 2019) y posteriores a ella, en contextos de masificación del feminismo en Argentina (Morales, 2023). Otros estudios han indagado acerca de la participación y la agencia de mujeres en el ejercicio de violencia en vínculos íntimos (Gregori, 2003; Osborn Verdugo, 2009). Estas investigaciones nos permiten articular y revisar críticamente la vinculación entre la violencia y el uso del término “tóxico” en las entrevistas a las y los adolescentes realizadas en nuestro estudio.

En este artículo nos preguntamos qué usos tiene el término toxicidad para describir experiencias en el marco de vínculos íntimos entre adolescentes. Nuestro interés es explorar los distintos sentidos con los que se utiliza el término, analizar los potenciales efectos del empleo de este discurso en adolescentes de Argentina e identificar los modos en los que configura o reconfigura lógicas preexistentes, es decir, marcos interpretativos mediante los cuales dan sentido y actúan en el mundo. Para ello, en este artículo, partimos de una perspectiva narrativa y pragmática del lenguaje (Winch, 1992). Entendemos que los discursos no sólo promueven e instigan acciones, sino que son activamente utilizados por los actores para desarrollar prácticas.

Metodología

Diseño general

Este artículo es producto del trabajo colaborativo entre dos proyectos de investigación: “Experiencias de adolescentes en los vínculos íntimos de pareja: narrativas y percepciones sobre amor y violencia”, dirigido por la tercera autora (Proyectos de Investigación Plurianuales, pip, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet) y “Procesos de cambio y resistencia en varones agresores hacia sus parejas: un estudio cuantitativo y cualitativo en el Área Metropolitana de Buenos Aires” (CyTMA2, Universidad Nacional de La Matanza), dirigido por el primer autor. Ambos proyectos comparten el interés en comprender situaciones y prácticas de violencia en el marco de relaciones íntimas desde las perspectivas de los actores involucrados. Para ello, estos estudios utilizaron estrategias metodológicas cualitativas, con énfasis en la producción de relatos biográficos, y el reparo en elementos narrativos (Denzin y Lincoln, 2018).

Muestra

En el proyecto PIP se realizó un muestreo por cuotas considerando tres dimensiones: 1) jurisdicción de las escuelas (Área Metropolitana de Buenos Aires, San Juan Capital, Villa María); 2) sexo/género de las y los estudiantes; 3) tipo de escuela (laica o religiosa). Para los contactos iniciales con las escuelas se realizaron acuerdos con autoridades nacionales y locales en la selección de las instituciones. Luego, dentro de cada escuela se realizó una bola de nieve para el contacto con las y los participantes. En el CyTMA2 se realizó un muestreo por conveniencia en varones del Área Metropolitana de Buenos Aires. Se consideraron, en el proceso de diversificación de la muestra, varones con y sin experiencias de violencia previa en la pareja.

Este artículo analiza un corpus de 70 entrevistas realizadas entre los años 2022 y 2023. Del total de entrevistas, 49% (n=34) se hicieron a varones, 49% (n=35) a mujeres y una fue a una mujer trans. Con respecto a la ubicación, 43 fueron desarrolladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ocho en San Juan Capital y 19 en Villa María. Por último, con respecto a la adscripción religiosa, 47 se realizaron en escuelas laicas y ocho en escuelas religiosas.

Instrumento y trabajo de campo

Se utilizaron dos guías de entrevista. En el proyecto pip se utilizó un guión semiestructurado, abordando cuatro bloques: 1) los vínculos sexo-afectivos entre adolescentes, 2) las violencias en las parejas, 3) escraches en las escuelas y 4) formas de entender y responder a las violencias en el contexto actual. Las entrevistas duraron en promedio 60 minutos. En el CyTMA2 se siguió un formato narrativo en las entrevistas. Esto implicó que no se siguiera un orden de temas prefijados, sino que se les permitiera a los participantes guiar la conversación.

Análisis

Las entrevistas fueron transcritas y el corpus entero de transcripciones fue procesado en una unidad hermenéutica del programa Atlas.Ti. Se codificó siguiendo un manual de códigos creado conjuntamente por el equipo de investigación. La lógica del manual fue operacionalizar las preguntas de la guía de entrevistas, manteniendo la mayor cercanía posible entre los temas y la codificación posterior.

En una segunda instancia se leyeron iterativamente los fragmentos codificados y se utilizaron memos como estrategia para destacar potenciales interpretaciones analíticas y recurrencias empíricas. A la vez, se utilizó la técnica de “ondear la bandera roja” (Corbin y Strauss, 2014) para crear alertas de posibles interpretaciones naturalizadas sobre los relatos. Así, a pesar de no habernos propuesto indagar sobre el término “tóxico”, nos llamó la atención el extendido uso del mismo en las entrevistas en todas las jurisdicciones.

En función de ello, una tercera etapa de análisis implicó la creación inductiva del código “tóxico” en el manual. El abordaje realizado de este código siguió una lógica de análisis temático (Braun y Clarke, 2006): puntualmente, identificamos las variaciones en el uso del término y los sentidos asociados. Si bien se exploraron diferencias según sexo, ubicación y religiosidad de las escuelas, no se encontraron diferencias sustantivas.

Ética

Ambos proyectos siguieron los lineamientos éticos de la Declaración de Helsinki (2013). Los participantes recibieron un consentimiento informado en el que se les explicó el objetivo del estudio, la voluntariedad de su articulación y la anonimidad de los datos suministrados. Se utilizan pseudónimos para hacer referencia a las entrevistas realizadas. Los proyectos fueron evaluados y aprobados por el Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y el Comité de Bioética del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza. Asimismo, debido a la naturaleza de los temas indagados y a que la población es menor, se siguieron los procedimientos formales en las escuelas para solicitar el contacto con los estudiantes.

Resultados

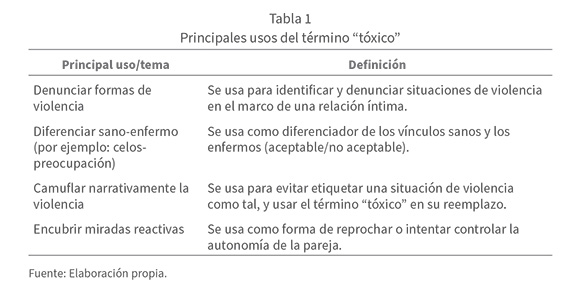

En las entrevistas, la toxicidad fue mencionada frecuentemente y para hacer referencia a diferentes experiencias, actitudes, situaciones y personas. “Ser tóxico” fue tanto un modo de describir un tipo de acción y una característica central de una persona, como un modo de experimentar y denunciar situaciones de violencia y maltrato, evitando términos con una connotación más negativa. En esta sección identificamos los usos de esta palabra por parte de las y los adolescentes entrevistados, explorando tanto los sentidos puestos en juego como sus consecuencias prácticas. A continuación describimos los usos como: 1) denunciar formas de violencia, 2) diferenciar lo sano de lo enfermo, 3) camuflar narrativamente situaciones de violencia, y 4) encubrir narrativamente miradas reactivas (ver tabla 1).

A partir de esta descripción argumentamos que una de las discusiones que se pone de relieve en estos diferentes usos de la categoría “tóxico” es aquello que moralmente las y los adolescentes permiten en los vínculos sexo-afectivos y aquello que no.

Denunciar formas de violencia

Uno de los usos que tuvo el término fue para la identificación y denuncia de situaciones de maltrato en el marco de relaciones íntimas entre adolescentes. En la mayoría de los casos, las redes sociales fueron el espacio privilegiado para la denuncia. Se describieron actitudes, acciones y situaciones de maltrato, todo lo cual fue referido, resaltado y etiquetado como algo reprochable. En algunas de las entrevistas identificamos discursos que permiten señalar aumentos en la gravedad de las situaciones con el uso de “lo tóxico” o “muy tóxico”; en otras, el uso de este término reemplaza la palabra “violencia”.

Por ejemplo, Sarah (16 años, AMBA) habla de toxicidad para referirse al maltrato de la pareja de una amiga y el daño vinculado con ello.

[…] el novio era como […] muy celoso, le hacía de todo, la vida imposible […] la (per)seguía […] después de un tiempo que cortaron, ella lo escrachó en las redes […] porque era re tóxico y le hacía re mal a ella, y la trataba muy mal. [Luego] se bloquearon y no hablaron más.

Con el uso del término “tóxico”, Sarah expresa la gravedad de determinadas situaciones violentas: los celos y el acecho quedan condensados en esa expresión. Además, este verbatim también da cuenta de que el escrache es visto como una herramienta válida ante la imposibilidad de diálogo con el otro. Este caso también es un ejemplo sobre el uso de las redes sociales. Sarah, como varias de las personas entrevistadas, las utilizó como un instrumento legítimo de denuncia ante una conducta reprochable.

Por su parte, Francisco (16 años, AMBA) expuso una situación contraria. Su ex pareja utilizó las redes sociales para difamarlo ante un escenario de conflicto, y por eso la describió como tóxica:

[…] a mí me pasó que estaba con una persona, la persona era muy tóxica […] entonces quise cortar […] Y me comenzó a decir cosas, y tipo me empezó a escrachar, cosas que no eran ciertas […] Y comenzó así a escracharme como por las redes, que esto, que aquello, al final por suerte se dieron cuenta de que no eran así las cosas.

Para Vanesa (17 años, AMBA), por ejemplo, el uso de este término le permitió describir una situación de gravedad que atravesó una amiga. Esta situación, presentada como “muy” tóxica, implicó que su grupo de pares la ayudara a alejarse de un vínculo violento.

[Se le pregunta si conoce algún caso de vigilancia.] Sí […] Que no la dejen ser, en realidad […] [¿Sigue en esa relación esa persona?] Por suerte no […] una de mis amigas […] ella no nos contaba todo […] porque para ella era normal […] y lo empezamos a saber desde afuera, cuando estaba muy intensa la cosa, muy tóxico todo, y le empezamos a decir de a poco, porque no queríamos que fuera tan abrupto, y en un momento, bueno, se dio cuenta, y la ayudamos a salir de eso.

Como en el caso de Sarah, Vanesa también utiliza la palabra “intensidad” para identificar la gravedad de una situación violenta. Con ello, pone de relieve el reconocimiento, por parte del grupo de amigas, del control que ejercían sobre una de ellas y, a partir de ello, el proceso de acompañamiento que construyeron para permitirle a la afectada salir del lugar descrito. Entendemos que el uso del término no sólo genera una forma de sociabilidad específica (vínculo de apoyo entre amigas bajo un mismo lenguaje de “emergencia”), sino que afianza estos mismos vínculos entre amigas.

En estos ejemplos, “lo tóxico” es una referencia para identificar tanto una forma de agresión o violencia, como el incremento en los niveles de maltrato a un límite considerado inadmisible. En estos casos, lo tóxico y lo violento aparecen como equivalentes en los vínculos íntimos. Sin embargo, los modos de narrar estas situaciones (“tóxico”, “intenso”, “muy celoso”) y la interpretación del daño realizado no llevan a las personas a accionar una denuncia formal (ni en programas de atención gubernamentales o comunitarios ni judicialmente). Aquí, el uso del término tóxico denuncia una forma de violencia inadmisible pero no “denunciable” por canales formales.

Diferenciar lo sano de lo enfermo

Un aspecto que emergió con frecuencia en las entrevistas fue la diferenciación entre lo sano y lo enfermo. Las y los adolescentes utilizaron esta dicotomía para describir, entre otros aspectos, los celos de pareja: existen celos “sanos” y “enfermos”. Así, lo tóxico se refiere a una forma específica de celos y no se corresponde completamente con sentir amenaza y actuar en consecuencia.

Por ejemplo, Andrés (AMBA, 16 años) describe los celos “sanos” como “una forma de protección” y Chucho (San Juan, 17 años) como “naturales” y posibles de “ser guardados”. Identificamos una diferenciación en las narraciones de los adolescentes entre los celos “enfermos” —aquellos que llevan al control y al daño— y los celos “sanos” —aquellos que llevan implícita una idea de amor y pareja, en la que la exclusividad es un aspecto intrínseco del vínculo íntimo. Los primeros son descritos a través de una situación vivida por una amiga de Saimon (AMBA, 16 años): “No, no te puedes juntar con mis amigos si yo no estoy, no, no podés invitarles a tu cumpleaños, no, si va, yo no voy”. En estos relatos, los celos juegan una doble función en los vínculos de pareja: pueden ser entendidos como positivos o vincularse con el control. Si bien no todos los jóvenes utilizaron esta lógica del mismo modo para relatar sus experiencias, sí fue una referencia extendida en las tres ciudades.

En este contexto narrativo, uno de los elementos diferenciadores entre lo sano y lo enfermo lo marcó, nuevamente, el término “tóxico”. Con su uso, esta categoría permite nombrar el incremento del control y la desconfianza a partir de los celos que se describen. Por ejemplo, Laura (AMBA, 16 años), Lucio (AMBA, 17 años) y Rocío (Villa María, 18 años), traen a colación visiones distintas sobre el rol de los celos en los vínculos íntimos de adolescentes. Laura expresa en la entrevista: “Mientras no sea algo tóxico, te ayuda a conocer a la otra persona, sus inseguridades”.

Mientras que esta entrevistada da por sentado que existen formas de celos constitutivas de las relaciones íntimas (“no son tóxicas necesariamente”), por su parte, Lucio y Rocío plantean que la base de algunos vínculos es la desconfianza, y que en cada vínculo donde hay desconfianza aparece el control y, por lo tanto, la toxicidad:

Y siento […] un tema con el control, o esto que llamamos la toxicidad, es […] no permitirle al otro […] no amor, necesariamente, sino […] sospechar de más […] básicamente creo que la respuesta de eso es no tener confianza en el otro. Creo que eso es lo que lleva a ser tóxico, o sea, como a no confiar, entonces voy a estar re pendiente […] Voy a hinchar las bolas un montón […] ofenderme por cosas y armar un teatro para que me de atención (Lucio).

Era un vínculo raro porque él era muy celoso, muy muy celoso y yo tenía una muy amiga mía y por ahí salíamos, íbamos a fiestas con otros chicos en autos y él se enojaba […] se enojaba cada vez que hablaba con un chico en un boliche o sea solo de hablar si me veía que hablaba y ya se enojaba, era una relación muy tóxica […] él me empezó diciendo: “No le pongas a nadie Me gusta en Instagram”, y bueno, yo le discutía como siempre y yo le terminaba discutiendo que no le ponga él Me gusta a nadie entonces y terminaba siendo igual que él, y al último ya no daba para más (Rocío).

En las expresiones de Laura podemos identificar el mito de los celos en la construcción contemporánea del amor. Los celos emergen como manera de demostrar el “verdadero amor”, el cual encuentra su garantía en la exclusividad y la fidelidad de una pareja monógama (Flores Fonseca, 2019; Vasallo, 2018). Estos mitos reproducen los mecanismos del amor romántico que perduran en las instituciones patriarcales (Flores Fonseca, 2019) a pesar de las transformaciones de la intimidad en la modernidad tardía (Giddens, 1998).

En otros casos, en una línea similar y en tanto mito, los celos fueron asociados a ciertas formas de apreciación, atención e interés, y por lo tanto deseados en un vínculo íntimo. Por ejemplo, Belén (San Juan, 15 años) y Andrés (AMBA, 16 años) diferenciaron los celos tóxicos de aquellos que demuestran interés y apertura o conocimiento del otro (“sanos”). En las entrevistas expresaron:

[…] A mí me encanta que me celen, porque siento que demuestra interés […] Que se preocupa esa persona por vos […] “No quiero que alguien más te tenga porque te tengo yo” […] eso me parece algo lindo y tierno. Pero están los celos tóxicos […] celos fuertes […] una cosa es celar, y otra cosa es toxiquearme o prohibirme hacer algo que es propio del ser humano […] no me molesta que me celen, creo que son buenos los celos, pero todo en exceso es malo (Belén).

[Sobre los celos] depende de la intensidad, puede ser como una forma de protección a la otra persona o demostrar que sí te interesa, o puede ser algo ya bastante tóxico (Andrés).

En los casos de Belén y de Andrés, al igual que expresó Laura, el exceso de “intensidad” transforma los “celos sanos” en tóxicos, es decir, más asociados con los “celos enfermos”. La regulación entre lo sano y lo enfermo, y lo reprochable y lo deseable, aparece como una lógica central en las entrevistas: lo tóxico demarca el sentido entre una y otra interpretación de ciertas prácticas en la pareja.

Las y los entrevistados tendieron a vincular la falta de demostración de interés con una amenaza percibida de pérdida de la pareja. Nos preguntamos, ¿por qué la demostración de interés se encuentra asociada a la amenaza de la pérdida? Como hemos mencionado, en algunas de las experiencias que nos contaron, los celos se vincularon con la idea de verdadero y único amor (y el mejor). En tal sentido, la exclusividad “deviene en marca de autenticidad” (Vasallo, 2018: 49).

Por su parte, la narrativa de los “celos enfermos” estuvo vinculada con la idea de control del otro, entre el monitoreo, la supervisión y el registro como estrategias de compensación de una potencial amenaza de la pareja. En el siguiente ejemplo de Florencia (AMBA, 17 años) observamos un encubrimiento del otro como propiedad:

Em, yo tuve una vez una relación abierta, bueno, yo digo que nunca terminan bien […] Más que nada si sos celoso o celosa, como que te lleva a veces a la locura, digamos. Te lleva a revisarle el celular, te lleva a ser muy tóxico con esa persona, querés ser como controlador o controladora y eso ya no es una relación sana. Yo siempre digo que las relaciones abiertas no funcionan, pero basado en mi experiencia. Por ahí si están los dos de acuerdo y saben bien lo que es una relación abierta y son conscientes de lo que eso lleva, por ahí sí se puede llevar a cabo.

La creencia de no poder estar enamorada de dos personas a la vez conduce a orientar las pasiones, los deseos, los sentimientos a una sola persona depositaria, a quien puede satisfacerse. Nuevamente, se pone de relieve una narrativa de la exclusividad y la fidelidad. En este caso, la otra persona es vista como propiedad y, sobre la exclusividad y la posesión, se erige cierto grado de dominación sobre la otra persona. En el ejemplo de Florencia, podemos observar la cristalización de estos mitos en el control que conlleva un vínculo, y en tal caso, en oposición a construir una relación “abierta”, precisamente “no monogámica”, es decir, no exclusiva. No obstante, siguiendo los análisis de Alejandro Chuca (2022) y Brigitte Vasallo (2018), los celos se inscriben también en las relaciones no monógamas y, en tal sentido, también precisan de comunicación y de acuerdos.

Finalmente, las formas de diferenciar los celos también estuvieron atravesadas por diversas jerarquizaciones de los vínculos. Es decir, al tener que etiquetar el celo como sano o no (es decir, un celo tóxico o natural), la situación concreta en conflicto cobra relevancia. En términos de José (AMBA, 17 años), “no es lo mismo estar celoso de una amiga de tu novia que de su compañero de colegio”. A su vez, Chucho (San Juan, 17 años), planteó:

[…] en un nivel están bien […] pero cuando llegan a niveles altos, pueden llegar a ser tóxicos y dañinos para las personas de la relación […] los celos sanos son cuando […] los celos son algo natural que tenemos todos cuando podés guardarlos y no te cuesta nada, y decís, ah, mi novia se fue con esta persona y decís, uh, qué lástima, me hubiese gustado que viniera conmigo, pero de buena forma […] qué lástima, […] no se trata de que me queje de nada, porque son celos, tampoco es que me molesten.

En nuestras sociedades la relación de pareja monógama está más legitimada frente a otras formas, al ubicarse como “la única relación y la mejor” en comparación con los demás vínculos entre las personas. Se establece, según Vasallo (2018), una jerarquización en los vínculos donde la pareja se encuentra en el lugar privilegiado y la monogamia como la mejor forma de vincularse sexoafectivamente.

Como hemos dicho, los celos se narran como teniendo una doble función en los vínculos íntimos entre las y los adolescentes. Las personas entrevistadas destacaron la función positiva que tienen los “celos piadosos” y los contrapusieron con una situación —o momento— donde los mismos se transforman en tóxicos, donde describen “celos” que se refieren a conductas de control y propiedad sobre la otra persona. Estos se constituyen en efectos de los discursos mononormativos del “verdadero amor” que encierran la exclusividad y el privilegio (Chuca, 2022).

Camuflar narrativamente la violencia

Agustín (AMBA, 17 años) habló del control que ejercía sobre él su pareja en términos de toxicidad. No obstante, a diferencia de otras entrevistas en las que la conducta controladora (i.e., revisar el celular y acosar en la calle) era etiquetada como “violenta” o “incómoda”, Agustín la nombró como tóxica.

Yo me di cuenta de que era re tóxica cuando empezó a seguirme y a revisarme el celular. Pero cuando empezó con los insultos, a decirme que no iba a conseguir a nadie más, dije: chau. No salgo más con ella. Y ahí nos separamos. ¿Y qué pasó? Nada, dejamos de salir. Porque no pasó a mayores, fue sólo eso.

La entrevista de Agustín ejemplifica otro uso que tuvo este término: encubrir o suavizar acciones que, desde otras perspectivas, pueden ser consideradas como violentas. En estos casos, el uso de este término permite a las personas entrevistadas morigerar la sanción moral que podría existir sobre aquello que narran.

La entrevista es un espacio de evaluación moral y negociación de sentidos (Presser, 2004). Algunos entrevistados como Agustín utilizaron palabras, relatos y estrategias discursivas específicas para presentar sus historias de un modo menos condenable. Así, el uso de la palabra toxicidad viabilizó esta estrategia y se manifestó como una herramienta para la construcción situada del yo.

En algunos casos, el uso de este término para encubrir situaciones violentas estuvo mediado por estrategias para aminorar la seriedad de la conversación. Por ejemplo, Brian (AMBA, 17 años) planteó que nunca sufrió o ejerció ninguna forma de violencia en las parejas que tuvo. A la vez, al relatar los conflictos que había tenido con su más reciente exnovia, planteó con humor y risa que ella era “medio toxi”:

Ella siempre fue así medio toxi, pero era lo que me gustaba. Que estaba medio loca, intensa. Yo sabía que intentaba averiguar cosas, dónde estaba, con quién estaba, si le metía los cuernos. [...]. Tipo María Elena Fuseneco4 [ríe] [...] [Una vez] me sacó el teléfono y me pegó una cachetada para revisarlo.

Tanto el caso de Agustín como el de Brian implican encubrir o “suavizar” en el discurso situaciones violentas: no fue violencia en sí misma, sino una conducta “loca”. Como plantean Jeff Hearn (1998), Heith Copes, Lindsay Leban y Jared Ragland (2021), es importante dar cuenta de esta diferencia, ya que relatos como estos justifican o racionalizan formas de agresión.

Si bien algunas entrevistas dan cuenta de un uso persistente de la toxicidad para diferenciarlo de formas de agresión y daño, en algunos casos también se visibilizó el cambio en la evaluación de lo “tóxico”. Por ejemplo, Débora (AMBA, 17 años) habló de una experiencia de hostilidad con su expareja y cómo esta situación implicó un cambio. El límite entre lo tolerable y lo no tolerable estuvo marcado por una agresión física.

A los dos meses me di cuenta que era re tóxico él, que estaba todo el tiempo así, a mil, echándoles la culpa a los demás, como desquitándose con otros. Y cuando empezó a tirarme las latas [de cerveza] en la cabeza, yo dije: chau, hasta acá llegué [...]. Antes era más tranqui, se sacaba, nos reíamos y listo. Se me hacía un toque tóxico, pero no tanto.

La experiencia de Débora da cuenta de que estas categorías no son estáticas. Ser tóxico puede ser tolerable y, en ese proceso, se encubren ciertas formas de agresión en la pareja. No obstante, las personas también destacaron transiciones y pasajes que rompieron con un statu quo determinado. Este caso muestra cómo el uso de la toxicidad para encubrir puede implicar el uso del mismo discurso para denunciar una forma de violencia y, en este caso, romper el vínculo.

Encubrir miradas reactivas

Si bien la mayor parte de los relatos giraron en torno a situaciones de violencia, agresión o condena moral, algunos participantes también hablaron de “lo tóxico” para expresar una tensión hacia ciertos comportamientos de sus pares como tomar alcohol o fumar.

David (AMBA, 17 años), por ejemplo, habló de la relación con su expareja. El modo en el que él la describió estuvo atravesado por la falta de control que él sentía sobre algunas de sus prácticas.

Una relación sana por ejemplo que no [...] sea una relación tóxica […] que te acompañe [...] que te apoye más que nada, que te ayude [...] y que si estás yendo por otro lugar, que te felicite, que puedas contar con esa persona para hacer cosas buenas [...] por ejemplo [...] no soy mucho de salir, viste, de joda,5 todo eso, pero una persona que toma, y que toma y le da [...] lo que se le ocurra y que te excita [sic] [incita] todo el tiempo a que lo acompañes, y que si no, sos un aburrido, que [...] eso para mí [...] es algo que te desenfoca de tus metas y más que nada con eso del alcohol, y el cigarrillo o la marihuana, o lo que sea, siento que me aleja de mis metas y para mí eso no es sano.

Desde la perspectiva de David, la relación no sana se vincula con apartarse de los propios objetivos de vida y, en un sentido más general, con el no poder controlar ciertas conductas de su pareja, quien, además, demanda compartir estas conductas que David objeta. Su uso del término toxicidad está relacionado con un reproche de la conducta ajena —como en los casos previos—, pero también como señalamiento de que la pareja no está en línea con sus intereses. En la entrevista, “salir de joda” y “tomar” están vinculados con el “desenfocarse de las metas”.

Silvina (AMBA, 18 años) presentó su situación en función de la “mala influencia” de su expareja. Narra cómo él salía con amigos sin tener en cuenta lo que ella necesitaba:

Era re tóxico el chabón.6 Hacía lo que quería, se iba de joda con sus amigos, volvía cuando quería. Re mala influencia, tipo. Éramos chicos, igual, pero un novio, bah, yo no quiero un novio que viva así, que tenga su vida y ya, como que no pueda adaptarse a mí también, ¿viste? Porque estar con alguien es compartir.

En forma similar al caso de David, la toxicidad está utilizada para resaltar la tensión entre lo propio (un proyecto de vida sano) y lo ajeno (salir, consumir alcohol, tabaco, incitar al otro a hacerlo a pesar de que no quiera). Las formas de diversión, los horarios y las redes de amistades aparecen en el relato de Silvina como elementos centrales del uso del término tóxico.

En contraste con otros usos, los casos de David y Silvina ilustran cómo el discurso de la toxicidad puede ser apropiado como parte del repertorio de discursos reactivos. Lo tóxico puede referirse, en un sentido amplio, a aquello que se opone al deseo propio y que a la vez es criticado. Lo tóxico funciona como una sanción moral y como una crítica, la cual genera distancia y, en muchos casos, la decisión de alejarse de una pareja o un vínculo íntimo. Mediante el uso del término tóxico se racionaliza tanto una distancia como la imposibilidad de intervenir en las decisiones de vida de la otra persona.

Discusión

En este artículo analizamos las lógicas de uso del término “toxicidad” entre las y los adolescentes de tres ciudades de la Argentina, tal como lo narraron ellos mismos, aplicándolo a las prácticas y vínculos íntimos. Las y los entrevistados se apropiaron del término en diferentes formas y lo utilizaron para identificar, etiquetar y racionalizar situaciones diversas. Como plantean Harrington (2021) y Waling (2019), lo “tóxico” es parte de un repertorio discursivo extendido para pensar los vínculos íntimos, y no puede reducirse a un uso o sentido unívoco. Por el contrario, encontramos en los diversos usos del término una frontera moralmente difusa entre lo que es aceptable o no en los vínculos de pareja.

En este apartado nos interesa mostrar cuatro aspectos en los cuales los sentidos y usos del término tóxico han impactado y colaboran a configurar: 1) el uso del término como marcador moral; 2) los efectos ambivalentes en relación con el ejercicio de la violencia; 3) el efecto del discurso en la sociabilidad de las y los adolescentes, y 4) el emplazamiento entre la toxicidad y el feminismo liberal.

En primer lugar, lo tóxico como etiqueta moral implica un uso para calificar acciones y, en ese proceso, presentar el yo y a los otros de determinada forma. Lo tóxico funciona como rótulo para clasificar interacciones (Goffman, 1959). En los casos analizados ha sido utilizado para diferenciar lo bueno y lo malo, lo sano y lo enfermo, lo tolerable y lo no tolerable, lo denunciable y lo no denunciable. Su uso es eficaz en tanto marcador moral, al implicar una forma de subjetivación y posicionamiento del yo entre las y los adolescentes.

A pesar de su eficacia simbólica para construir una presentación del yo en contraste con un otro, no es un término homogéneo. Las y los entrevistados lo utilizaron, como hemos visto, con diversos sentidos prácticos y para promover diferentes efectos: juzgar, racionalizar una acción dañina, justificar una decisión, movilizar amistades frente a acciones consideradas dañinas, etcétera. Sin embargo, el uso extendido crea la ilusión de homogeneidad de su sentido. Tal como plantea Malin Åkerström (2002), el uso estratégico de un término implica la inclusión en un grupo de pertenencia y, en ese proceso, ayuda a crear fronteras con una otredad.

La heterogeneidad de sus sentidos y usos muestra la ambivalencia práctica de este discurso. Se emplea para tornar cognoscible y hablar de violencia, ejercicio de daños y dolor, pero también para camuflar situaciones y eventos que, nombrándolos de otra manera, tendrían una sanción moral mayor. Así, los usos detectados del término tóxico muestran la heterogeneidad práctica del término: en la primera categoría, “tóxico” denuncia una práctica violenta, mientras que en la segunda, se introduce un velo mediante el cual la narrativa de las y los adolescentes relativiza una situación de violencia. En algunos casos, se recurre a expresiones que suavizan o trivializan el asunto como “graciosas” o “locas”. Waling (2019) señala que indagar acerca de los usos de la toxicidad implica poder mostrar sus divergencias. El discurso circula sin ser monolítico: se emplea de forma situacional, con fines diversos, y es interpretado por distintas audiencias bajo sus propias racionalidades.

Considerando esta heterogeneidad, identificamos un doble efecto en el uso del término: implica tanto la queja y la denuncia de una práctica dañina (i.e., se nombra y llama la atención sobre la agresión), como la omisión del empleo de términos que tienen implicaciones políticas e institucionales más severas (i.e., se llama tóxica a una situación de violencia). Así, el término toxicidad contiene a la vez una acción subversiva como una acción neutralizadora de la agresión en las relaciones de pareja.

En particular, el hecho de que sea utilizado con una lógica reaccionaria puede comprenderse como una forma de normalización de la violencia, tal como lo plantean María Pazos Gómez, Alfredo Oliva Delgado y Ángel Hernando Gómez (2014). Entre las y los entrevistados nunca aparece la idea de denunciar en ninguna instancia formal aquello señalado como tóxico. Las y los participantes utilizaron el término como equivalente a prácticas violentas, pero lo significaron de una forma más sutil. En términos prácticos, este enroque no sólo desdibuja prácticas violentas, sino que las encubre (Di Marco, 2022).

Tal como señala Rakhi Dandona (2023), la extensión de este discurso le quita especificidad y potencia política al avance de las intervenciones de abordaje de violencia de género (Ahmed, 2022; Crocker, Minaker y Nelund, 2020; Towl y Walker, 2019). Encubrir y/o suavizar las formas de violencia lleva a desresponsabilizar a la persona que ejerció violencia, como analiza Waling (2019) en relación con la “masculinidad tóxica o excesiva”. Simbólicamente, lo tóxico se vuelve una versión con menor eficacia institucional que “lo violento”, a pesar de implicar la configuración de nuevas relaciones sociales (alianzas, castigos informales, etcétera).

Esta tensión entre el contenido manifiesto de un discurso y sus implicaciones prácticas no es novedosa en las discusiones sociológicas sobre amor y parejas. Por ejemplo, Mariana Palumbo (2017) destaca la tensión entre violencia y amor: ambos coexisten en el discurso romántico y, así, generan formas de imbricación discursiva que permiten entender la subsistencia de ambos. Particularmente, en este análisis identificamos estas tensiones en la reproducción de los mitos del amor romántico y en los efectos que encierran la exclusividad y el privilegio en los vínculos íntimos narrados por las personas entrevistadas (Chuca, 2022; Flores Fonseca, 2019; Vasallo, 2018). Lo mismo se ha destacado con respecto a discursos racistas (Ahmed, 2013), el avance del feminismo en el capitalismo (Fraser, 2021) y la cooptación estatal del movimiento popular contra la violencia de género (Bumiller, 2008). Lo tóxico camufla narrativamente la violencia y el control, y pasa a ser una alarma de lo que sería un potencial escalamiento de lo “realmente” violento.

Desde la perspectiva de la sociabilidad, en los casos analizados identificamos dos efectos del discurso sobre las relaciones sociales. En primer lugar, utilizar este término fomentó el afianzamiento de vínculos de amistad. Catalogar como tóxico el vínculo de un amigo llevó, en muchos casos, a establecer estrategias para ayudarlo a salir de esa relación. En segundo lugar, en su versión opuesta, la categorización de la toxicidad fue un recurso de control del otro. Apelar a este discurso fue una estrategia no sólo orientada a la pareja, sino a la red de amistades: permite incidir en las prácticas que se desea modificar.

Desde el planteamiento de Fraser (2021), el discurso de la toxicidad puede relacionarse con una trampa de los pensamientos progresistas: la inclusión de un término políticamente correcto que no elimina la persistencia de lógicas previas perniciosas. Así, por ejemplo, funciona como una etiqueta que impide tanto la identificación como la movilización frente a situaciones de agresión y acoso (como podría ocurrir en el grupo de pares) y, en consecuencia, bloquea las acciones institucionales que implicarían un mecanismo formal de denuncia. Esta trampa se ve solidificada por el hecho de que hablar de toxicidad se presenta como un imperativo moral en los relatos de las y los adolescentes, en el contexto del avance de los discursos neoliberales y el giro terapéutico (Lahad y Van Hoof, 2023).

Asimismo, estos relatos encierran lógicas de responsabilidad individual que ubican al yo como la fuente del autocuidado y el autogobierno. En tal sentido, la psicología aparece como un espacio privilegiado para “resolver” los problemas vinculares que, según esta lógica, son personales y no sociales (Illouz, 2011; Waling, 2023). Desde esta perspectiva psicologizante, se concibe la elección individual como un rasgo natural que permite jerarquizar y accionar en función de las preferencias individuales, lo que provoca un corrimiento a la esfera privada y no su visibilización y problematización social (Illouz, 2011).

En términos generales, indagar acerca del uso del término toxicidad muestra las divergencias entre el discurso manifiesto —el cuidado en relaciones íntimas, el etiquetado de prácticas agresivas— y las lógicas prácticas llevadas a cabo por las personas —su uso para etiquetar el daño, pero al mismo tiempo para encubrirlo. Esto implica una dualidad en tanto estrategias defensivas y proteccionistas (llamar a movilización social, por ejemplo) y también estrategias reactivas y conservadoras. Esto es lo que Catherine Rottenberg (2014) discute al hablar del feminismo popular y sus contradicciones discursivas. En parte, discutimos el peligro de tomar ingenuamente el uso de estos términos como intrínsecamente reflexivos: usar el término tóxico no implica un posicionamiento crítico, sino la pertenencia a una comunidad discursiva.

Finalmente, destacamos que, en Argentina, a diferencia de otros países, el término tóxico no se popularizó a partir de la noción de masculinidad tóxica. Por el contrario, identificamos que en los diversos usos del término no se establecen posiciones de género predefinidas, evitando el enfoque binario y simplificado (Lahad y Van Hoof, 2023; Waling, 2019). Este término no se limita a describir las masculinidades, sino que ha trascendido la clasificación de varones sobre la cual se centra la literatura en este campo. Considerando las transformaciones inevitables de los discursos, particularmente con su creciente popularidad, las nuevas formas de circulación que tendrá el término podrían seguir siendo objeto de análisis en el futuro.

En consonancia con esto, el hecho de que no hayamos encontrado diferencias sustantivas según el género en las entrevistas podría explicarse por el recorrido de los discursos a lo largo del tiempo. La apropiación popular de los sentidos que originalmente estaban vinculados con críticas de género ha dado lugar a una circulación lega, en la que se pierde la especificidad política de este discurso. Por lo tanto, nos planteamos la pregunta sobre los procesos de desplazamiento y/o transformación del discurso, así como su uso diferencial en la gestión de los conflictos en los vínculos sexoafectivos de las y los adolescentes.

Este artículo estuvo focalizado en los usos del término “tóxico” en estudiantes de escuelas secundarias de Argentina, dando lugar a nuevos interrogantes sobre los discursos utilizados para pensar, hablar y actuar en torno a la violencia en el marco de los vínculos íntimos. En particular, la escuela es central para comprender cómo se configuran los sentidos en torno al romance, las relaciones de pareja y la agresión. Dada la centralidad, siguiendo a Harrington (2021), del trabajo en el aula, este espacio es importante tanto para comprender la reproducción del discurso, como sus cambios en pos de una perspectiva menos individualizadora. Si bien en este artículo no contamos con datos sobre la educación sexual integral,7 creemos que la problematización del tema se debe dar a partir de esta política pública. Por consiguiente, y en la línea de este artículo, resulta clave construir discursos alternativos, evitando incurrir en aquellos discursos liberales que despolitizan el lenguaje.

Nuestro objetivo fue explorar las lógicas que subyacen a los usos de este discurso, con el fin de comenzar a delinear cómo opera en las moralidades de los jóvenes del país. El uso transversal de los discursos sobre toxicidad en estas tres ciudades, en jóvenes con trayectorias educativas en el marco de instituciones tan diversas, ofrece un punto de partida para comenzar a describir este fenómeno en términos estructurales. En una futura etapa de la investigación, exploraremos la existencia (o no) de diferentes patrones según la provincia y/o la trayectoria institucional escolar.

Conclusiones

La interpretación ingenua del término “tóxico” oculta y reproduce los múltiples y contradictorios significados puestos en juego en su uso. Sostenemos que la ambivalencia del término implica tanto la identificación y la denuncia de prácticas dañinas, como también ocultar prácticas reactivas y la posibilidad de obturar posibles mecanismos políticos e institucionales de denuncia. Utilizar esta etiqueta no sólo sirve para establecer límites morales en relaciones íntimas, sino que permite encubrir estrategias de control sobre un otro y reforzar mitos sobre el amor romántico. A nivel de las redes vinculares, la circulación del término, dado su peso simbólico e identitario, permite fortalecer la sociabilidad en los grupos de pares. Consideramos que el término tóxico puede contribuir a encubrir la gravedad de las conductas violentas o conflictivas en los vínculos íntimos, recubriéndolas de un “barniz” que simplifica su origen. La afinidad entre el discurso de la toxicidad y ciertos feminismos populares es el retorno a la esfera de lo privado y de la responsabilidad individual, su tolerancia y/o resolución. Sugerimos la necesidad de revisar críticamente este término para evitar caer en las trampas progresistas o en simplificaciones en su uso.

Bibliografía

Ahmed, Sara (2013). La política cultural de las emociones. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Ahmed, Sara (2022). ¡Denuncia! Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra.

Åkerström, Malin (2002). “Slaps, punches, pinches-but not violence: Boundary-work in nursing homes for the elderly”. Symbolic Interaction 25 (4): 515-536.

Banet-Weiser, Sarah, y Kate Miltner (2016). “#MasculinitySoFragile: Culture, structure, and networked misogyny”. Feminist Media Studies 16 (1): 171-174.

Banet-Weiser, Sarah, y Laura Portwood-Stacer (2017). “The traffic in feminism: An introduction to the commentary and criticism on popular feminism”. Feminist Media Studies 17 (5): 884-888.

Bauman, Zygmunt (2003). Modernidad líquida. México: Fondo de Cultura Económica.

Beck, Ulrich, y Elisabeth Gernsheim (2001). El normal caos del amor. Las nuevas formas de la relación amorosa. Barcelona: Paidós.

Block, Magui (2022). Relaciones tóxicas. Buenos Aires: Alamah.

Bourdieu, Pierre (1991). La lógica de la práctica. Madrid: Taurus.

Braun, Virginia, y Victoria Clarke (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative Research in Psychology 3 (2): 77-101.

Bumiller, Kristin (2008). In an Abusive State. How Neoliberalism Appropriated the Feminist Movement against Sexual Violence. Durham: Duke University Press.

Chazizah, Gusnita, y Melinda Riski (2023). “Discourse of the toxic relationship: Violence against men from a victim precipitation theory”. Jurnal Sosial dan Humaniora 13 (3): 269-280.

Chuca, Alejandro (2022). “¿Qué es la mononormatividad? El paso de una norma a una normatividad en el marco del crecimiento de las relaciones no monogámicas”. Revista de la Carrera de Sociología 12 (12): 688-718.

Connell, Reawin W. (2005). “Growing up masculine: Rethinking the significance of adolescence in the making of masculinities”. Irish Journal of Sociology 14 (2): 11-28.

Copes, Heith, Lindsay Leban y Jared Ragland (2021). “Changing narratives of intimate partner violence: A longitudinal photo-ethnography”. Conflict and Society 7 (1): 123-142.

Corbin, Juliet, y Anselm Strauss (2014). Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Nueva York: Sage.

Crocker, Diane, Joanne Minaker y Amanda Nelund (eds.) (2020). Violence Interrupted: Confronting Sexual Violence on University Campuses. Canadá: McGill-Queen’s University Press.

Dandona, Rakhi (2023). “Intimate partner violence: Will India find effective solutions?” The Lancet Regional Health-Southeast Asia 10.

Denzin, Norman, e Yvonna Lincoln (eds.) (2018). The Sage Handbook of Qualitative Research. Londres: Sage Publications.

Di Marco, Martín Hernán (2022). Antes, durante y después de la muerte. Narrativas biográficas del homicidio en enfrentamientos y peleas entre varones en el AMBA (2000-2020). Buenos Aires: Teseo.

Di Napoli, Pablo Nahuel (2019). “La construcción de sentidos en torno a las violencias por parte de los estudiantes en sus interacciones cotidianas”. Espacio Abierto 28 (2): 27-49.

Fernández Txasko, Olga (2019). Cómo sanar después de una relación tóxica. Más allá del contacto cero. Publicación independiente.

Flood, Michael (2018). “Toxic masculinity: A primer and commentary”. XY: Men, Masculinities and Gender Politics 7.

Flores Fonseca, Vercili Melina (2019). “Mecanismos en la construcción del amor romántico”. Revista de Estudios de GéneroLaVentana 50: 282-305.

Fraser, Nancy (2021). ¡Contrahegemonía ya! Por un populismo progresista que enfrente al neoliberalismo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Fraser, Nancy (2022). Capitalismo caníbal. Qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta y hasta pone en peligro su propia existencia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Giddens, Anthony (1998). La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Madrid: Cátedra.

Goffman, Erving (1959). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu.

Gregori, María Filomena (2003). “Relações de violência e erotismo”. Cadernos Pagu 20.

Guisado Álvarez, Dulce María, y Verónica Cala (2021). “¿Influyen los valores hacia la pareja sobre la violencia sufrida en el noviazgo adolescente?” Diversitas 17 (1): 84-100.

Harrington, Carol (2021). “What is ‘toxic masculinity’ and why does it matter?”. Sage Journals 24 (2): 1-8.

Hearn, Jeff (1998). The Violences of Men: How Men Talk about and how Agencies Respond to Men’s Violence to Women. Nueva York: Sage.

Illouz, Eva (2009). El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones del capitalismo. Buenos Aires: Katz.

Illouz, Eva (2011). Por qué duele el amor. Una explicación sociológica. Buenos Aires: Katz.

Lahad, Kinneret, y Jenny van Hooff (2023). “¿Mi mejor amigo es tóxico? Un análisis textual de consejos en línea sobre relaciones difíciles”. Familias, Relaciones y Sociedades 12 (4): 572-587.

López-Cepero Borrego, Javier, Luis Rodríguez Franco, Francisco Javier Rodríguez Díaz y Carolina Bringas Molleda (2014). “Violencia en el noviazgo: revisión bibliográfica y bibliométrica”. Arquivos Brasileiros de Psicologia 66 (1): 1-17.

Meyer, Sarah R., Selina Hardt, Rebecca Brambilla, Shruti Shukla y Heidi Stöckl (2023). “Sociological theories to explain intimate partner violence: A systematic review and narrative synthesis”. Trauma, Violence & Abuse 16 (1): 16-47.

Morales, Gabriela (2023). “Masificación del feminismo, pandemia y después... Conflicto, violencia y Educación Sexual Integral en escuelas secundarias de Córdoba, Argentina”. Polémicas Feministas 7: 1-23.

Moreira Di Bello, Camila, Gabriela Dalia Wald, Cecilia Aramendy, Martín Hernán Di Marco, Florencia Clara Mazzola y Daiana Caliva Gomez (2024). “Amor y celos en los vínculos adolescentes de tres ciudades de Argentina”. Ponencia presenta-

da en las VI Jornadas del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Argentina, 24-26 de abril.

Noel, Gabriel, y José Garriga Zucal (2010). “Notas para una definición antropológica de la violencia: un debate en curso”. Publicar en Antropología y Ciencias Sociales 8 (9) (junio): 97-121.

Osborn Verdugo, Raquel (2009). “Construcción de la víctima, destrucción del sujeto: el caso de la violencia de género”. Ponencia dictada en Jornadas Feministas de Granada, 5-8 de diciembre.

Palumbo, Mariana (2017). La dinámica de la violencia contra las mujeres y el amor en los jóvenes. TeseoPress: Buenos Aires.

Palumbo, Mariana, y Pablo Nahuel Di Napoli (2019). “#NoEsNo. Gramática de los ciberescraches de las estudiantes secundarias contra la violencia de género”. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy (55): 13-41.

Pazos Gómez, María, Alfredo Oliva Delgado y Ángel Hernando Gómez (2014). “Violencia en relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes”. Revista Latinoamericana de Psicología 46 (3): 148-159.

Presser, Lois (2004). “Violent offenders, moral selves: constructing identities and accounts in the research interview”. Social Problems 51 (1): 82-101.

Redkozubova, Ekaterina A. (2019). “Toxic discourse, language ecology, and slang”. Гуманитарные и социальные науки 3. doi: 10.18522/2070-1403-2021-86-3-165-172.

Rottenberg, Catherine (2014). “The rise of neoliberal feminism”. Cultural Studies 28 (3): 418-437.

Schulman, Sarah (2023). El conflicto no es abuso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós.

Stamateas, Bernardo (2010). Emociones tóxicas. Cómo sanar el daño emocional y ser libres para tener paz interior. Buenos Aires: Vergara.

Tokle, Rikke, Kristin Buvik, Kari Stefansen y Gerd Marie Solstad (2023). “Safety strategies, status positioning and gendered double standards: adolescents’ narratives of sexualized risk in alcohol intoxication contexts”. Journal of Youth Studies 27 (6): 835-850.

Towl, Graham, y Tammi Walker (2019). Tackling Sexual Violence at Universities: An International Perspective. Reino Unido: .

Vasallo, Brigitte (2018). Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. Madrid: La Oveja Roja.

Villarejo-Carballido, Beatriz, Cristina M. Pulido, Harkaitz Zubiri-Esnaola y Esther Oliver (2022). “Young people’s voices and science for overcoming toxic relationships represented in Sex Education”. International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (6).

Waling, Andrea (2019). “Problematising ‘toxic’ and ‘healthy’ masculinity for addressing gender inequalities”. Australian Feminist Studies 34 (101): 362-375.

Waling, Andrea (2023). “‘Inoculate boys against toxic masculinity’: Exploring discourses of men and masculinity in #Metoo commentaries”. The Journal of Men’s Studies 31 (1): 130-156.

Winch, Peter (1992). . Buenos Aires: Amorrortu.

Zerubavel, Eviatar (2018). Taken for Granted: The Remarkable Power of the Unremarkable. Princeton: Princeton University Press.

Video

Shraddha Walkar. Murder Case Domestic Abuse Issue Lost in Toxic Discourse? <https://www.youtube.com/watch?v=ynw8igy9lY> [última visita: 22 de noviembre de 2022].

Recibido: 13 de julio de 2024

Aceptado: 5 de febrero de 2025